これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

新車購入から13年目となりますが、今年もユーザー車検の継続検査を実施してきました。

事前の整備や不安な一面がありましたが……

陸運支局への持ち込み継続検査の結果は、一発合格でした。

終わるとホッとします。

前回までのユーザー車検はあまり悩むことなく、すんなり車検を通すことができました。

今年は何が変わったかというと……

クルマ自体の経年劣化が徐々に進んでいることで、メンテナンス費用がかかってしまったという点です。

そして、2010年(平成22年)登録車なので、今年(2023年)で新車購入から13年目を迎えました。

おまけにODOメーターの走行距離は11.5万㌔オーバーです。

当然、メンテナンス費用や増税となってくる時期なので覚悟は必要です。

ここ数年は、クルマにかかる費用をできるだけ抑えるために、ユーザー車検を受けてみたいと思っている人が全国的に増えています。

今回もクルマ業者ではない一般の人が、ハザード点滅させて待機しているのを見かけました。

私自身はすっかり慣れてしまったのですが、それでもいざ検査コースに並ぶと身が引き締まりますね。

今回受けてきた2023年ユーザー車検について、私が体験した内容を解説していきます。

2023年ユーザー車検

①ユーザー車検の予約をする

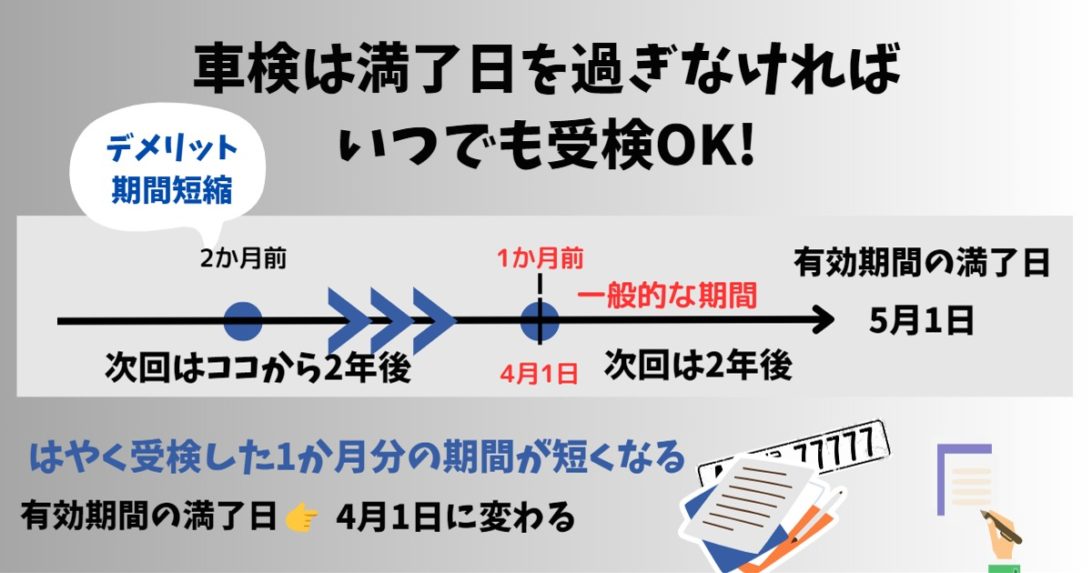

一般的な車検は、有効期間の満了日の1か月前から受検します。

少し含みを持たせてしまいましたが、実際は満了日を過ぎなければいつでも受けることが出来ます。

例えば、5月1日が満了日で2か月前から車検を受けたとします。

通常の有効期間の満了日は2年毎の5月1日ですが、前倒しした分の1か月短くなってしまいます。

つまり、次回の満了日は4月1日です。

予定があってどうしても早く車検に通しておきたい場合は、少しくらい短くなっても問題ないですね。

一般的な車検では1か月前から受けておけば、損はありません。

私が今回ユーザー車検を受けたのは、ピッタリ1か月前だったのですが、まずは検査予約をしておく必要があります。

直前予約ではほとんど予約で埋まっているため、空きがあることはあまりないですが……

キャンセル待ちで、タイミングが良ければまれに直前または当日予約ができるかもしれません。

検査予約は、受検日の2週間前からインターネットまたは電話で予約をします。

ユーザー車検の準備

ユーザー車検の準備は、有効期間の満了日より最大1か月半前から始めます

※インターネットで検査予約(2週間前から可能)をしておかなければ、検査は出来ません。

つまり、満了日の1か月前から受検は可能ですが、その2週間前から検査予約をしておく必要があります。

②車検当日のスケジュール

今年受検した際のタイムスケジュールを記録したので、参考にしてください。

- 8:50~ 自宅を出発する

- 9:20~ 陸運支局に到着

- (約5分)ホイルカバーを外す(手袋必須)

- (約10分)予備検査

- (約5分)書類作成(自宅でほぼ作成して持参するので早い)

- (約10分)税金・保険支払いと書類提出で受付完了

- 9:50~ 検査コースに並ぶ

- 10:20~ 自動車検査に合格

- (約20分)事務所に合格書類の提出し、電子車検証と車検シールを受け取る

- (約5分)窓前面に車検シールを貼る

- (約5分)ホイールを取付ける

- 10:50~ 陸運局を出発

私は、毎回同じルーティンを繰り返して受検します。

②~⑫までの時間は、約90分です。(自宅からの交通時間は省きました)

自宅で書類作成することでかなり時間短縮できるので、慌てずに検査に集中できます。

ユーザー車検は一発合格でしたのでトータル時間は約90分でしたが、もし不合格になった場合はこの通りにはいきません。

だからと言って、不合格になって再検査しているクルマはよくあるので、心配いりませんよ。

簡易な調整であれば、当日中に整備して再検査(2回まで)が可能です。

後日に整備して再検査する場合は検査手数料を再度支払う必要があるので、出来れば同日再検査をしたほうが良いです。

不合格になったらどうしよう……と思うのは、その後どうしたらいいかわからない人です。

すぐ近くに予備検査を行っているところがあるはずなので、まずはそこに駆け込めば簡易な調整で合格できることが多いです。

落ち着いて検査を受けることが何より大事です。

③車検前の点検整備

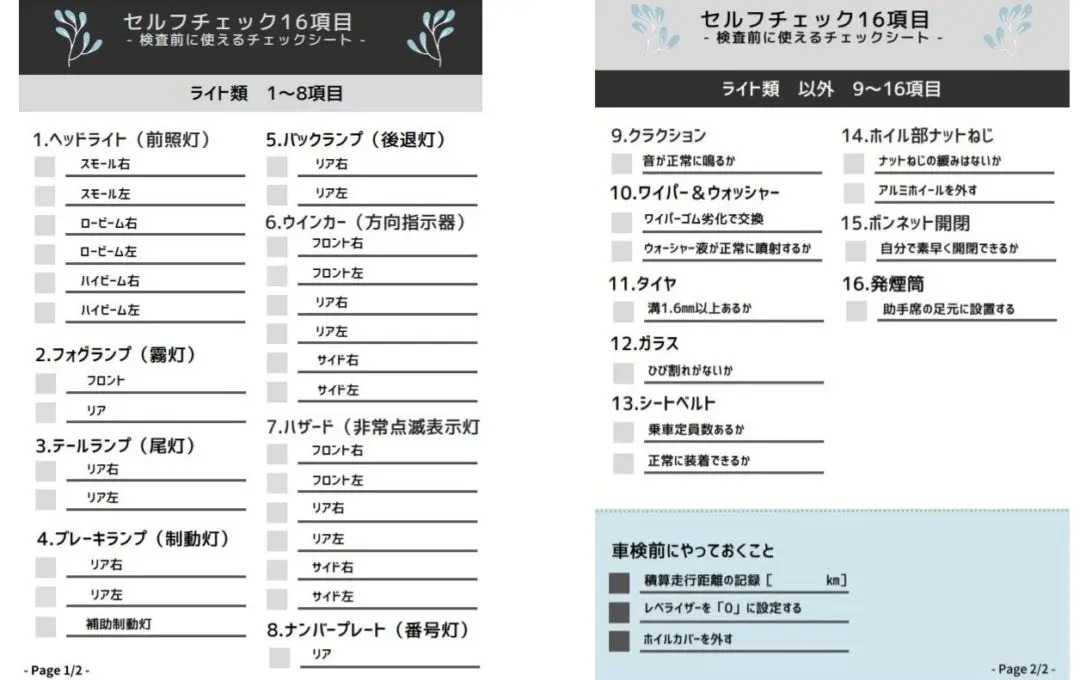

車検当日前までに、必ず自分で【セルフチェック16項目】を確認しておきます。

慣れてしまえば簡単にチェックできますが、一人で確認できない所もあります。

例えばブレーキランプやバックランプなどは、夜間になりますが壁に映ったライトで確認します。

このチェック項目の中で一つでも欠陥がある場合は、車検に通りません。

ナンバープレート灯など、見逃さずにチェックしましょう。

フォグランプがそもそも存在しないクルマは検査がありませんが、あるクルマなら左右ともに点灯しなければなりません。

必ずすべてを点検し、正常に動作できるようにしておきます。

そして、本番同様に同一性・外観検査の実践練習を何度もやっておきます。

同一性・外観検査を確認して慣れておくと、当日慌てずに済むので安心ですよ。

④検査ラインの流れ

検査内容はいつもと変わりなく、検査の流れは次の通りでした。

2年前のユーザー車検では、排気ガス検査でミス検査をしてしまったので、今回は間違わないように注意しました。

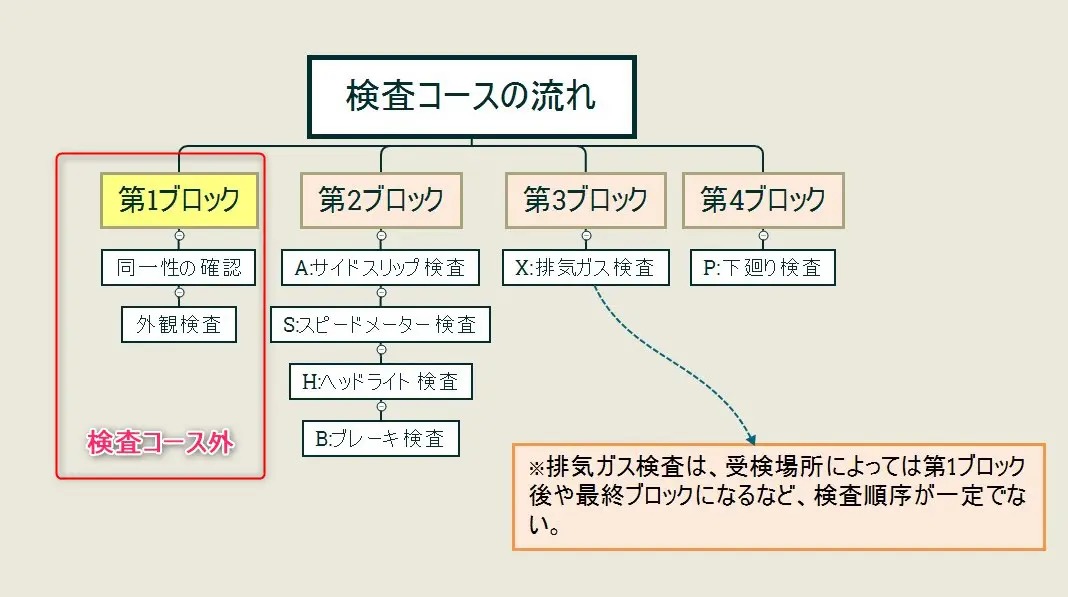

【第一ブロック】同一性の確認・外観検査

検査は大きく分けて4ブロックあります。

まず最初に、検査コース外で行われる【第一ブロック】同一性の確認・外観検査を行います。

検査官の声や音声案内が聞こえるように、運転席側と助手席側の窓は開けておきましょう。

検査官に、書類一式を渡します。

外観検査は、検査官が目の前に来たらすぐに始まります。

身振り手振りの順番は厳密にする必要はありませんが、検査項目を不足なく確認できれば結果OKです。

- 検査コース外・手前で行われる検査

- 検査官が指示しますが検査項目は決まっているので、決められた操作を素早くすれば問題ありません。

- 【第一ブロック】外観・内装検査と同一性の確認

同一性の確認は、車検証に記載されている車台番号が検査するクルマと一致するかを確認します。

車種によって打刻されている場所が異なりますので、事前に確認しておきます。

ボンネットを開閉したエンジンルーム内やダッシュボードパネルに打刻されている場合、運転席の右下に打刻がある等、様々です。

検査官は確認するだけですので、検査する者が自分でボンネットを開閉する必要があります。

【第一ブロック】での検査が終わると、検査官から書類一式を受け取ります。

次はいよいよ検査コース内に入りますが、進入の合図があるまで停止線で停止します。

進行方向にラインが引いてあるので、はみ出さないようにタイヤの位置を修正するなどしておきます。

【第二ブロック】サイドスリップ・スピードメーター・ヘッドライト・ブレーキの検査

いよいよ検査コース内に進入していきます。

- 検査コース内で行われる検査

- 電光掲示灯に操作内容が表示されますので、落ち着いてその通りに操作すればあっという間に検査は終了します。

- 【第二ブロック】サイドスリップ・スピードメーター・ヘッドライト・ブレーキの検査

- 【第三ブロック】排気ガス検査

- 【第四ブロック】下廻り検査

第二ブロックの検査は操作することが多いため、慣れていないと焦ってしまうかもしれません。

電光掲示灯で指示があるのですが、ユーザー車検初期の頃は私自身パニック状態で焦りました。

ただし、検査内容は何度やってもほぼ同じなので、決まりきった操作を練習しておけば落ち着いて通過できるようになります。

操作の手順はコチラで確認できます。

体と頭で操作を覚えておけば、本番もうまくいきます。

ヘッドライト検査は、すれ違い前照灯(ロービーム)検査で行います。

- ヘッドライト検査の改定内容

- 令和5年からはロービーム計測のみ ➡ハイビームでは検査しません

これまでは光量不足の場合はハイビームで検査できる措置期間がありましたが、令和5年からはロービーム計測のみです。

ヘッドライト対策としては、レンズの黄ばみや汚れをしっかり磨いて落としておくことです。

購入してから13年間、一度も磨いたことのなかったヘッドライトのレンズ……

いつ見ても、黄ばみが酷い状態でした。

車検の前にひと手間掛けて、レンズを磨いておくことをおすすめします。

こちらのヘッドライトクリーナーと付属のクロス1枚を使って、縦横にしっかり磨きました。

左右のレンズを共に5分くらい磨くと、明らかに効果を発揮してきました。

実はもっとしっかり磨きたかったのですが、公園内で一人でやっていたのである程度綺麗になったところで切り上げました。

それでもライト不足が懸念される場合は、ライト自体のバルブ交換をしましょう。

ただし、自分で交換した場合は光軸のズレが生じてしまうので、事前の予備検査で光軸の調整をしてもらっておきます。

光軸のズレで不合格になることは良くあります。

【第三ブロック】排気ガス検査

繰り返しになりますが、2年前の排気ガス検査では個人的なミスをしていて再検査となりました。

その点は頭に入れて検査に臨みましたので、今回はミスをしませんでした。

ただし、今回は排気ガス検査のCO基準値は1.0%、HC基準値は300ppmを通過できるのか不安でした。

ユーザー車検の前に予備検査を行ったのですが、そこで数値が思わしくないとの指摘を受けました。

古い車になると、排気ガスの問題は避けられなくなってきます……

これは、事前の対策で何とかなる場合もあります。

車検前にできる対策はいくつかあるので、不安な場合は実施しておくと安心です。

- 排気ガス検査の対策

- その1 点火プラグの交換(半年前に交換済)

その2 ガソリン添加剤・エンジンオイル添加剤を入れる

その3 エアークリーナー(外気)を取り換える

その4 検査前にエンジンをかけ続けて、しっかりエンジンを暖めておく

その5 検査前にギアN/サイドブレーキ引いたままで、思いっきり空ぶかしをする

予備検査の時に、【その5】思いっきり空ぶかしをして水を抜いてくれました。

この空ぶかしはびっくりするほどの音で自分でするのは気が引けるので、やってもらってよかったです。

その甲斐あって、CO「〇」とHC「〇」のどちらも合格でした。

次回のユーザー車検でも不安要素になりそうなので、やれることはすべて対策するつもりです。

出来る限り対策をしても不合格になる場合は、持ち帰って整備が必要になってくるでしょう。

各1~4ブロックで検査が終わると、自分で記録器に書類を差し込んで合格の証「〇」を打刻する必要があります。

【第四ブロック】下廻り検査

最後の下廻り検査ですが、電光掲示灯に表示されている通りに操作すれば2~3分であっという間に終了です。

実はこのユーザー車検を受ける前に、整備工場で下廻りの整備をしてもらいました。

- 下廻りの整備内容

- ①駐車場にオイル漏れの確認 ➡エンジンオイル漏れ(詳細記事はコチラ)

②前方左右のスタビライザーリンクの交換

オイル漏れやブーツの破れ・破損が一つでもあると、通りません(不合格)

下廻りは、普段見ることが出来ない部分ですが……

オイル漏れに関しては日頃からエンジンルームのオイル量の点検をしたり、駐車場の床面でオイル漏れをチェックすることで確認できますよ。

車検前点検などのサービスを利用すると、プロの整備士が発見してくれます。

13年目になるとメンテナンス費用が高額になってくるといいますが、これは事実です。

それでも、重篤な症状ではないため継続検査を行うことにしました。

整備費用はかかりましたが、クルマの買い替えをすることを考えたら断然安いです。

- 下廻りの整備(修理)費用(部品+工賃):51,462円

- ①エンジンオイル漏れ(詳細記事はコチラ)・・・35,600円(税込)

②前方左右のスタビライザーリンクの交換 ・・・15,862円(税込)

「10万㌔を超えたら買い替えたほうがお得」というのは、商売の宣伝文句だと思います。

どこまで維持できるかわかりませんが、クルマを大事に乗り続けたいです。

⑤検査終了後にすること

2023年1月4日から『車検証の電子化』がスタートしました。

検査合格の書類一式を事務所窓口に提出したら、新しい①電子車検証(自動車検査証記録事項)と②車検シールを受け取ります。

①電子車検証

電子車検証については以前の記事で詳しく解説しましたが、実際に手にしてみて感じたことを言います。

個人的には何も変わらない。。。

ユーザー車検を受検する人にとっては、騒ぐほどのことはありません。

電子車検証とは別に、A4サイズのザラ紙で自動車検査証記録事項も一緒に受取りました。

いつも通り、クルマのダッシュボードに自賠責保険証と一緒に保管しておきます。

- 道路運送車両法第66条

- 運転時には車検証と車検シールの携帯は義務付けられています。不携帯で捕まると50万円以下の罰金が科されます。

忘れるといけないので、自宅に持ち帰るのはやめておいたほうがいいです。

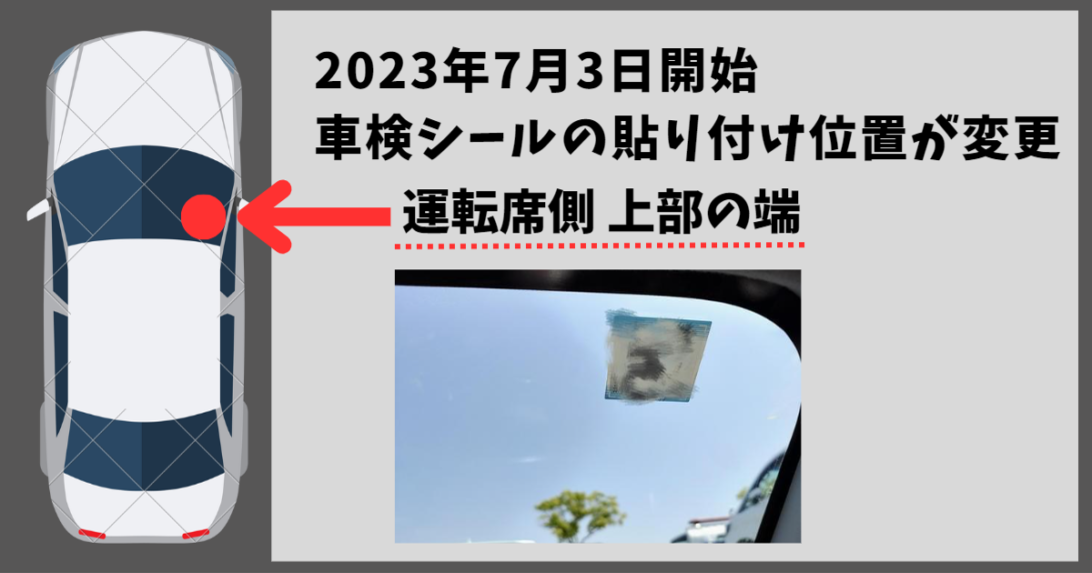

②車検シールを貼る場所が変わる|2023年7月3日から実施

車検シールは検査標章とも言いますが、前面ガラスのフロントミラーの裏側に貼っていると思います。

正直、その場所を見る機会はあまりないと思います。非常に見えにくい場所ですし……

2023年7月3日から、車検シールの貼り付け位置が変更になります。

2023年1月から実施でしたが、異例の延期になったそうです。

「運転席側上部で車両中心から可能な限り遠い位置」に表示するよう変更します。

わかりにくい言い回しは何とかしてもらいたいですよね。

運転席側の上部で端に貼るということです。

今回車検シールをもらった2023年4月時点では、まだ何も案内などはありませんでした。

7月3日に貼り替えるなんてことはしたくありませんので、運転席側の上部端に貼りました。

13年超えのクルマにかかる費用

走行距離が10万㌔を超えて、新車購入から13年目を超えると、メンテナンス費用が増えてきます。

- 普段は点検することが出来ない下廻りで、劣化/破損等が発生し始めます

- 部品の劣化/破損等で、オイル漏れが発生し始めます

- エンジンルーム内のベルト類の交換が必要になります

そして、13年越えのクルマにかかる税金が増税になってくるため、買い替えを検討する人も多くなります。

例えば、1500ccの普通車(ファミリーカー)の場合は、これだけ増税になります。

- 重量税・・・24,600円 ➡ 34,200円(9,600円増税)

- 自動車税・・・34,500円 ➡ 39,500円(5,000円増税)

排気量が大きくなると、さらに高くなるので負担も大きくなりますよね。

走行距離数は1万㌔程度で少ないのに、大事に保有し続けて購入時から13年を超えたクルマ。

これは極論ですが、毎日クルマを利用する場合と1か月に1回クルマを利用する場合も、年間の増税額が同じなのは不公平だと思ってしまいます。

同じように環境を破壊しているとは言えません。これって不公平???

でも、私たちが食べるものやエネルギーとして使うガソリンなどを運搬してくれる車両に対して、重税の負担が大きくなると購入するときに値上がりになって結局負担になります。

増税はつらいですが、相互扶助の気持ちでなんとか乗り越えていくしかありませんね。

新しいクルマに乗り換えるか?そのまま乗り続けるか?所有するのをやめるか?

乗り慣れたクルマがいいと思う中高年は、整備をして出来るだけ長く寿命が延びてくれますようにと願うばかりです。

【2023年ユーザー車検】費用の内訳

最後に、ユーザー車検にかかった費用を算出しました。

- ユーザー車検費用:合計54,150円

- 重量税・・・34,200円

- 自賠責保険料・・・17,650円 ➜【2023年4月自賠責保険】値下がりしました

- 検査手数料・・・国500円/自動車機構1800円 計2,300円

別途:予備検査料 1,100円

事前に整備費がかかっていますが、ユーザー車検費用の合計は54,150円です。

業者などに代行で自動車検査(車検)をしてもらうと、別途車検代行手数料を支払うことになります。

ちなみに見積もりに記載してあったディーラーの車検代行手数料は、11,550円(税込)でした。

まとめ

2023年のユーザー車検の内容を解説しました。

ユーザー車検のまとめ

- 車検は、有効期間の満了日の1か月前から受検します➡実際は満了日を過ぎなければいつでも受けることが出来ます

- 希望の車検日は、インターネットで検査予約(2週間前から可能)をする必要があります

- 車検当日前までに自分で【セルフチェック16項目】を確認、本番同様に同一性・外観検査の実践練習をやっておきます

- ヘッドライト検査の改定内容➡令和5年からはロービーム計測のみです

- 車検の前にひと手間掛けて、レンズを磨いておくことをおすすめします➡ヘッドライトクリーナー

- ユーザー車検の前に予備検査を行ったほうが、一発合格しやすくなります

- 2023年1月4日から『車検証の電子化』がスタートしました➡新しくなった電子車検証(自動車検査証記録事項)

- 車検シールを貼る場所が変わります➡2023年7月3日から実施

【2023年ユーザー車検】費用は、合計54,150円でした

ここ最近は、デジタル庁が電子化を進めている影響で、電子車検証に変更する話題がクローズアップされましたが……

ユーザー車検をする者にとって、陸運支局内でやることは何も変わりませんでした。

自分が乗るクルマは、日頃から整備した内容を記録することを心掛けておくことが大事です。

クルマを購入したときに整備マニュアル本が付属していますが、そのクルマの大事な整備情報が記載されてます。

参考になることがたくさんありますので、一読しておくことをおすすめします。

ユーザー車検は運転する人なら誰でもできます!

この基礎講座を学んで、あなたもユーザー車検にチャレンジしてくださいね。