これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

2年に一度の車検で、あなたは業者にいくら払っていますか?

私は軽自動車に乗っているのですが、タイヤ交換をしたときや言われるがままに修理したりして、10万円くらい支払うこともあります。

僕は1500㏄のファミリーカーに乗っていますが、車検のたびに12~15万円くらい払っていますね。

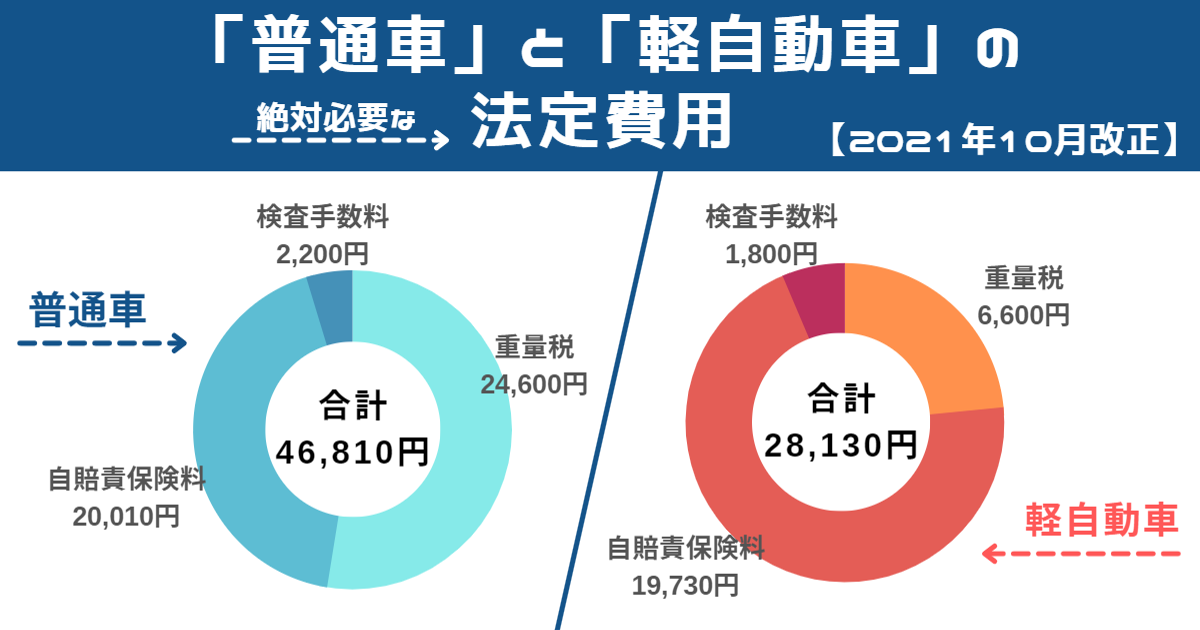

2021年度における、それぞれの最低限必要な料金は次の通りです。

軽自動車(13年以内)の最低料金

【2021年度】➡ 27,730円

【2021年度10月以降】➡ 28,130円(+技術情報管理手数料400円)

軽自動車は3万円を切っていますね!

思った以上に安いですけど、それなりにクルマの整備をしてもらっているので仕方ありません。

普通車(13年以内/1500㏄)の最低料金

【2021年度】➡ 46,410円

【2021年度10月以降】➡ 46,810円(+技術情報管理手数料400円)

確かに安いですね!整備費にかなりお金がかかっているんだなと、改めて感じました。

クルマのことは詳しくないから業者に任せきりのあなたに、ユーザー車検が向いている場合のおすすめする条件をこれから解説していきますね。

この記事を読んでわかること

- ユーザー車検に向いている条件(人・クルマの特徴)

- ユーザー車検の費用と内訳

- あなたがユーザー車検に向いているかどうか

ユーザー車検をおすすめする条件

整備工場から車が戻ってきて、お金をかけた分快適な走りに生まれ変わった!と実感すれば満足するかもしれませんが・・・いつもまあこんなものかな程度ではありませんか?

①クルマの維持費が高いと感じる

- 毎回車検が近づくころになると、見積もりが高くならないか不安になる。

- 使用頻度の少ないクルマがあり、維持費を安くしたい。

➡ ユーザー車検なら、最低料金で車検に通ることもあります。

②整備費の中身に疑問を感じている

- プロに整備してもらうことで安全をお金で買うのだから仕方がないと諦めて、毎回高いお金を支払っている。

- でも、本当にこれだけ整備が必要(=過剰整備)なのか疑問を感じることもある。

➡ 毎回、過剰整備しているかもしれません。自分でも安全点検して異常を感じなければ、必要以上に整備する必要はありません。

③クルマを廃車しようか悩んでいる

- 見積もりの金額が高くて、クルマも古くなったので、廃車にすべきか悩んでいる。

- 大事に使ってきた愛車だけど、廃車するのは正直惜しい気もする。

➡ 維持費を抑えるためには、ユーザー車検が絶対おすすめです!

あなたが抱えている悩み、ユーザー車検で解決するかもしれません!

ユーザー車検で解決するかも!?

- 車検のたびに、『そんなに乗らないクルマなのに整備が必要なの?』と思っているなら、過剰整備があるかもしれません。

- 自分でユーザー車検をしてみたら、案外車検に通ってしまうので、その後で必要な整備だけを依頼してもらいやすくなります。

- 現代のクルマで、10年を超えたから廃車するのはもったいないです。例えば走行距離が少ない場合は、増税してもユーザー車検すれば低コストでまだまだ維持することも可能です。

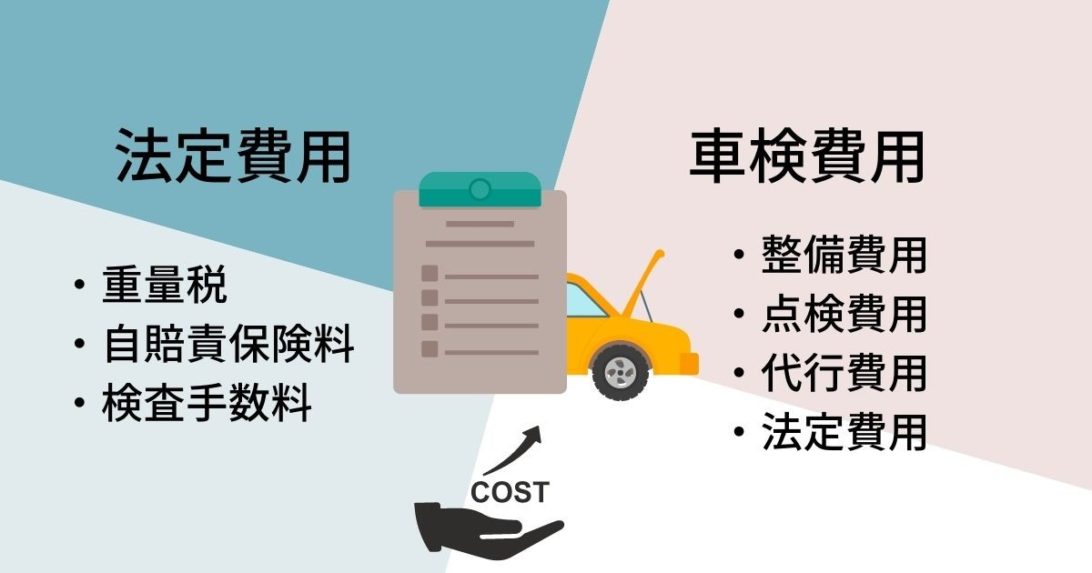

- 業者に頼んだ場合の車検の基本料金は、【 整備費用・点検費用・代行費用・法定費用 】の4つです。車検場まで走るクルマなら、ユーザー車検をすれば法定費用だけで車検に通すことが可能です。

どんな条件だったらユーザー車検に向いているか、さっそく見ていきましょう!

1-1.街乗りユーザー|年間走行距離が少ないクルマ

近所に買い物することが多い街乗りユーザーの場合、年間走行距離がかなり少ないです。

例えば、年間走行距離が3,000㌔に満たない場合は、2年後の更新では前回車検時から6千㌔以下しか伸びていません。

利用する機会が少ないほど、全体の傷みは少ないはずです。

ユーザー車検では、ヘッドライト検査や外観検査でライト検査が行われるのですが、バルブが切れていたら通りません。

夜間走行がほとんどない人の場合、LED化が進んでいるのでライト類の消耗はほとんどないでしょう。

走行距離が少ない街乗り程度の使用なら、ユーザー車検がおすすめです。

車検見積もりをしてみて、維持費を抑えたいと思っている場合は検討してみてください。

1-2.新車購入後の最初の車検

新車で購入した車の場合、3年間はディーラーの点検パックなどにオプションで加入しているケースが多いので、すでに整備が整っているクルマが多いです。

初回車検込みの点検パックに加入させられるのは、法定費用だけで車検に通るからです。

点検パックは、6か月点検・12か月点検・2年目6か月点検とありますが、整備士が点検・整備してくれているので故障することなど滅多にないですよね。

走行距離が異常に多いなどの乗り方をしていない場合は、ストレスなくすんなり車検に通るはずです。

新車購入後の最初の車検(3年後)こそ、業者に依頼するのではなく、ユーザー車検がおすすめです。

1-3.コレクター|使用頻度の少ないセカンドカーを所有している場合

通勤などで交通機関を利用する人は、普段クルマに乗る機会はかなり少ないと思います。

大好きなセカンドカーを保有していて、愛車を長く大事にしたいと思っているコレクターのクルマは、比較的維持費が高いです。

週末に出かけたり買い物で利用する程度なら、使用頻度は少ないですよね。

走行距離は少ないうえに状態がよい場合が多いので、傷みは少なくなります。

車検を毎回業者に頼むのではなく、2回に1度はユーザー車検をしてみるといいですよ。

1-4.維持費を抑えたいユーザー|整備費が高いと感じている人

業者の整備費が高くて、クルマの維持費を抑えたいと思っている人はユーザー車検がおすすめです。

ユーザー車検をした後に、整備しても問題ありません。

その場合は、必要な整備だけ依頼することが可能なのです。

あと2年だけこのクルマに乗ってから買い替えようと思っている場合は、あれこれ整備する必要がないですよね。

見積もりに並んでいる項目を見たら、あれもこれも交換しないと危険ですよと言われているようで、不安になってしまいます。

現時点で問題なく走行できているクルマだったら、そんなに不安がる必要はありません。

エンジンのかかりが悪いとか、ブレーキの利きが良くない等、明らかな異常を感じる場合は車検を待たずに点検・整備してもらう必要があります。

新規登録後13年経過した車の増税

故障しているわけでもないのに13年経過する前に廃車しようか悩んでいる人は、少し立ち止まってみてください。

10年を超えたあたりから、整備会社やディーラーなどで 【廃車 ➜ 乗り換え】 を勧められます。

また重量税や自動車税は、13年目を目途に増税になってしまいます。( ➡ 税については、後で詳しく説明します。)

クルマの維持費が高くなるので廃車する目安になっていますが、ユーザー車検を受けたら増税分が安く感じられます。

普通車の1500㏄ファミリーカーを例に、どれくらい増税されるのか見ていきましょう。

【増税例】13年経過した普通車1500㏄の場合

- 重量税は2年ごとの継続検査で、24,600円➡34,200円(+9600円)増税になります。

➜年間あたりにすると、重量税は半分の4,800円の増税です。 - 自動車税は、年間34,500円➡39,600円(+5,100円)増税になります。

1年間の増税金額は、重量税4,800円+自動車税5,100円=9,900円となります。

約1万円ですね。

ユーザー車検をすれば、整備費別で以下のように最低これだけの法定費用がかかります。

普通車(13年以内/1500㏄)の最低料金 【2021年度】

➡ 46,410円

13年経過したクルマの場合はどうなるでしょうか。

説明してきたように、13年経過したクルマの場合、重量税が9,600円(2年)増税になります。

普通車(13年以上/1500㏄)の最低料金 【2021年度】

➡ 46,410円+9,600円(増税分)=56,010円

13年経過したクルマの場合、法定費用は56,010円です。

業者が提示した見積もり金額と比較してみると、増税してもかなり安いのではないでしょうか。

もちろん、整備費用は含まれていませんので、あくまで車検に通ってからの必要な整備は任意で行うことになります。

異常に高い整備費を請求されてしまうと、もう寿命なのかと勝手に思い込んでしまっていませんか?

そんなことはありません。

セールスマンは車を売りたいので、買い替えを勧めてきます。

また、10年10万㌔で交換を推奨している部品が多いため、当たり前のように見積もりに並びます。

普段走行していて特別な異音がしたり異常を感じない場合は、あなたが大事に乗ってきたクルマは意外とまだ走るはずです。

異常がある場合は車検に通らないので、ユーザー車検を受けてみてください。

不合格になった場合は足回りの不具合箇所を説明してもらえるので、後でその部分をしっかり整備してもらうといいです。

次は、クルマの税金について説明していきますね。

ユーザー車検にかかる費用は最低料金|法定費用と車検費用

ユーザー車検にかかる費用は、法定費用という最低限必要な費用のみです。

国が定めた基準なので、これ以上の値下げはできません。

2-1.法定費用

2021年度の軽自動車と普通車の法定費用は、以下の通りです。

| 法定費用 | 普通車【 13年以内/1500㏄/ファミリーカーの例 】 | 軽自動車【 13年以内の例 】 |

| ①重量税 | 24,600円 | 6,600円 |

| ②自賠責保険料 | 20,010円 | 19,730円 |

| ③検査手数料 | 1,800円 | 1,400円 |

| 計 | 46,410円 | 27,730円 |

| ④2021年10月以降より追加 | +400円 | +400円 |

| 合計 | 46,810円 | 28,130円 |

どちらも最低限必要な費用=法定費用がかかります。

また、2021年10月の新制度より手数料が変更になりました。

【手数料変更】2021年10月より

自動車メーカーが提供する故障診断に必要な情報管理、全国の検査場(車検場)や整備工場が利用する情報システムを運用していくための費用として、1台につき400円追加となりました。

\ 詳しい内容は公式ホームページで!/

【令和3年10月1日以降の手数料額】自動車検査の法定手数料変更のお知らせ(国土交通省HP)

①重量税

重量税は、国に対して支払う国税です。

クルマの重さ(車両重量)や新規登録後の経過年数によって、税額が変わります。

普通車の重量税

| 普通車の車両重量 | エコカー (本則税率) | 13年未満 | 13年以上 (13年未満との差額) | 18年以上 (13年未満との差額) |

| ~500kg以下 | 5,000 | 8,200 | 11,400 (+3,200) | 12,600 (+4,400) |

| ~1000 | 10,000 | 16,400 | 22,800 (+6,400) | 25,200 (+8,800) |

| ~1500 | 15,000 | 24,600 | 34,200 (+9,600) | 37,800 (+13,200) |

| ~2000 | 20,000 | 32,800 | 45,600 (+12,800) | 50,400 (+17,600) |

| ~2500 | 25,000 | 41,000 | 57,000 (+16,000) | 63,000 (+22,000) |

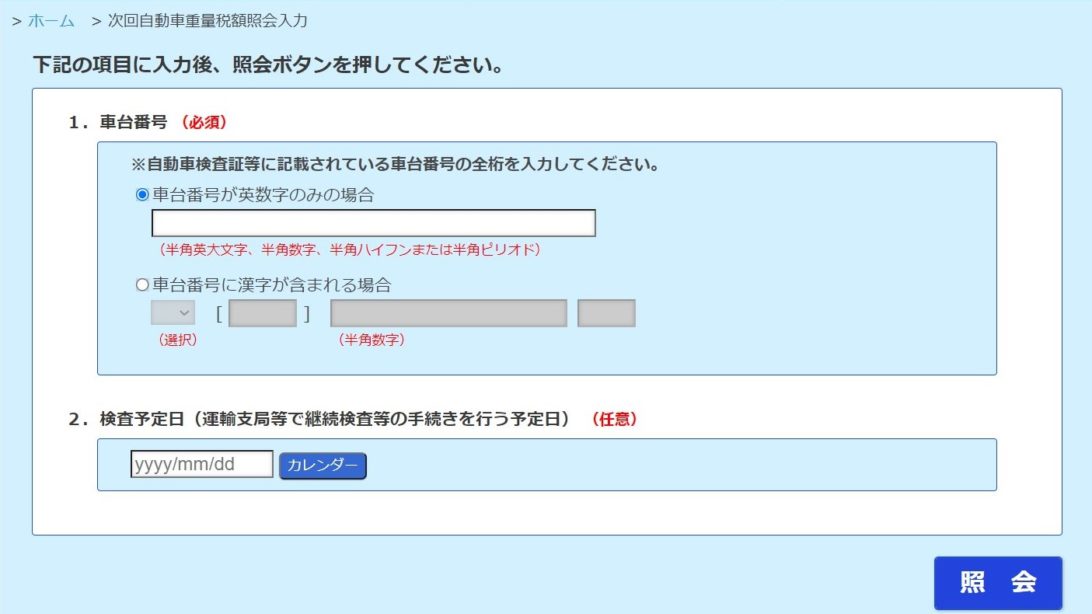

確実に自分のクルマの税額を知りたい場合は、次回自動車重量税額照会サービス(普通車)に必要項目2つを入力することで確実な金額を知ることが可能です。

軽自動車の重量税

| 軽自動車の車両重量 | エコカー (本則税率) | 13年未満 | 13年未以上 (13年未満との差額) | 18年以上 (13年未満との差額) |

| 自家用車 | 5,000 | 6,600 | 8,200 (+2,000) | 8,800 (+2,600) |

| 事業用車 | 5,000 | 5,200 | 5,400 (+200) | 5,600 (+400) |

軽自動車も同様に、こちら(軽自動車)で自分のクルマの税額を照会できます。

照会サービスを利用すれば、あなた自身が支払う金額が分かるので間違いがありません。

車検証に記載されている車台番号と検査予定日の2点を入力するだけです。

検査予定日が未定の場合は、直近の日付か知りたい年度の日付を選択すればいつでも構いません。

②自賠責保険料の値下げ

自賠責保険は加入義務があります。

2019年から、自賠責保険料は値下りをしています。

その原因としては、交通事故の減少で収支が改善したことや過去に契約した分の収支差額を活用しているためです。

最近のクルマの性能が良くなっていることも、事故が減少して保険額が減ってきているようですね。

保険料が下がり続けてくれるのは、嬉しいですよね。

軽自動車と普通車は比較してみると少しだけ違いはあるものの、どちらも値下げ幅は大差ありません。

| 自賠責保険料 (24か月) | 2019年 | 2020年 | 2021年 前年度との差額 2019年度との差額 |

| 普通車 | 25,830円 | 21,550円 | 20,010円 △1,540円 △5,820円 |

| 軽自動車 | 25,070円 | 21,140円 | 19,730円 △1,410円 △5,340円 |

注意点として自賠責保険は、最低限の保険しか備わっていないことをドライバーは認識しておく必要があります。

自賠責保険は、交通事故の被害者救済を主な目的として制定されており、補償内容は対人賠償のみです。

自賠責保険だけでなく、任意保険の加入もドライバーにとっては必須です。

③検査手数料

検査手数料というのは、車検場で受検する手数料のことです。

その日に必要な受検料なので、別日に再検査となった場合は別途検査手数料が発生します。

普通車の検査手数料

普通車の継続検査の場合は、1,400円(自動車審査証紙代)+400円(自動車検査登録印紙代)=1,800円です。

【普通車用】国土交通省HP>>>車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料

軽自動車の検査手数料 場合

軽自動車の継続検査の場合は、1,400円(検査法定手数料)です。

【軽自動車用】軽自動車検査協会HP>>>車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料

補足:自動車税

毎年GWの前後になると、自動車税の納付書が送られてくると思います。

普通車の自動車税

自動車税は毎年支払うことになり、クルマの排気量によって税額が変わります。

納税していないと車検は受けられません。

普通車の場合は、都道府県に税金を納めます。

| 自動車税 税額(年額) | 新規登録から 13年未満 | 2019年10月1日以降 新規登録した車 | 新規登録から 13年経過 |

| 排気量 | 自家用 | 自家用 値下げ額 | 自家用 値上げ額 |

| ~1000㏄ | 29,500 | 25,000 △4,500 | 33,900 +4,400 |

| ~1500㏄ | 34,500 | 30,500 △4,000 | 39,600 +5,100 |

| ~2000㏄ | 39,500 | 36,000 △3,500 | 45,400 +5,900 |

| ~2500㏄ | 45,000 | 43,500 △1,500 | 51,700 +6,700 |

| ~3000㏄ | 51,000 | 50,000 △1,000 | 58,600 +7,600 |

軽自動車の自動車税

軽自動車の場合は、住所を登録している自治体=市町村に税金を納めます。

軽自動車は維持費が安くて人気ですが、平成27年に増税されました。

| 自動車税 税額(年額) | 旧軽税 平成27年3/31までに新規登録した車 | 新軽税 平成27年4/1以後に新規登録した車 | 新規登録から13年経過 旧軽税値上げ額 |

| 乗用自家用 | 7,200 | 10,800 (+3,600) | 12,900 (+5,700) |

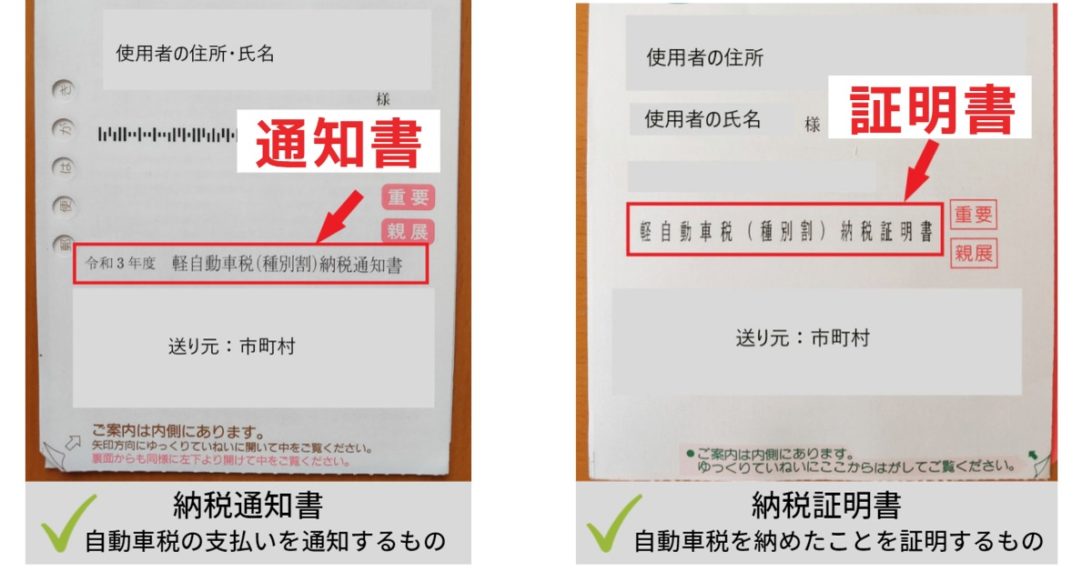

軽自動車税の納税通知書は、左側のはがきです。

右側のはがきは納税証明書で、こちらは納税した後に発行されるもので、車検時に必ず必要な書類です。

軽自動車税の増税

➜増税の対象は、平成27年4月以降に購入した新車です。

- 自家用車の場合、従来の7,200円から10,800円へ (1.5倍の増税)

- 営業車の場合、従来の5,500円から6,900円へ

- 平成27年3月31日までに新規登録しているクルマについては、7,200円のままです。

2-2.車検費用

車検費用は、業者にやってもらう場合の費用内訳を、大きく4つに分けています。

①整備費用②点検費用③代行費用の3つは、業者に対して支払う費用です。

④法定費用は、普通車は都道府県税 ・軽自動車は市町村税(軽自動車)となっています。

①整備費用

整備費用は、材料費とその交換工賃、また故障した部分の修理費等が掛かります。

例えば、タイヤの溝が1.6mm以下になっている場合は、車検に通らないのでタイヤ交換となります。

タイヤ交換だけを見ても、材料費タイヤ4本と交換工賃4本分が掛かります。

エンジンルーム内のオイル交換は定期的にすべきですが、まったく点検をしない人はせめて2年に1度の車検時にやってもらっていると思います。

消耗品の交換は必須ですので、自分で整備しない人は整備費用が掛かってしまいます。

②点検費用

車検の書類の中に、24か月整備点検記録簿というものがあります。

クルマの点検項目をすべてチェックして、提出する書類になります。

この整備点検記録簿を作成するためには、点検する手間がかかるのでその費用が必要となります。

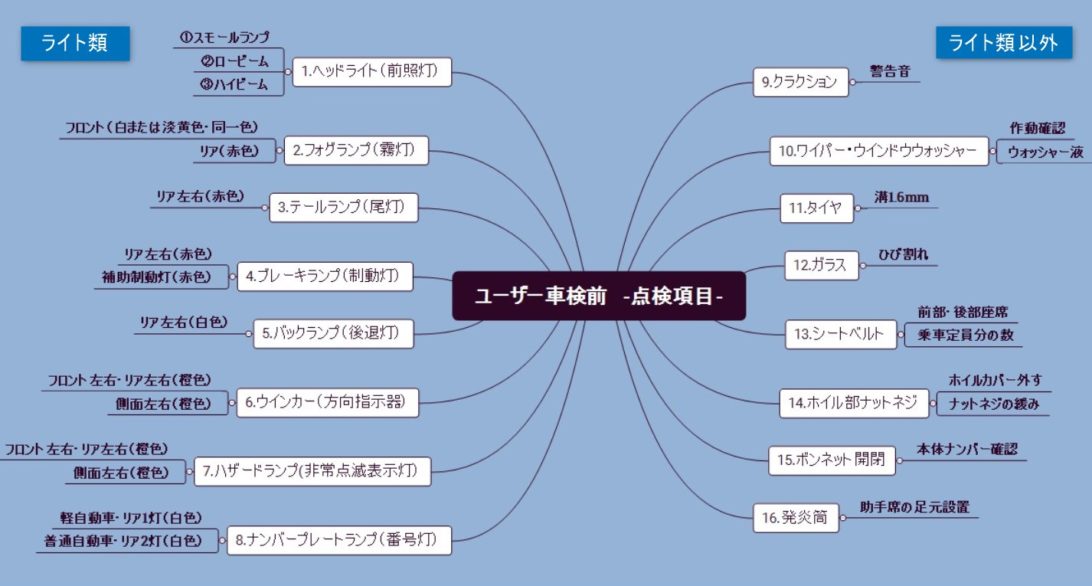

また外観検査では、主にライト類とそれ以外の点検項目があります。

以下の1~16点検項目において、すべて点検しています。

バルブが1つでも切れていたら車検には通らないので、必ず交換しておく必要があります。

\ この記事を見ればわかります!/

【図解】ユーザー車検前のセルフチェック16項目|点検内容を詳しく解説

③代行費用

本来なら自分のクルマは、自分で検査や点検をして車検するのが当たり前なんです。

でも、自分ではできない人は代わりにやってもらうことが多いですよね。

自分の代わりに代行してやってもらう手数料が、代行費用になります。

ユーザー車検をする場合は自分で行うわけですから、もちろん代行費用は不要です。

④法定費用

法定費用については、先ほど説明したとおりです。

重量税・自賠責保険料・検査手数料の3つでした。

また2021年10月からの新制度では、手数料変更が開始されました。

法定費用は、車検を行う上で最低限必要な費用のことです。

まとめ|あなたがユーザー車検に向いているかどうか

車の維持費を抑えたいと思っている人は、多いと思います。

でも、自分ではどうにもならないと、諦めているんですよね。

確かにそうなんです。

でも、頻繁に乗らないクルマだったら、ユーザー車検で維持費を抑えられることが分かりました。

これだけ維持費が抑えられたら、家計が少しは楽になります。

ただ、ユーザー車検は私にもできるか不安ですけど・・・

女性でも男性でも、クルマの運転ができる人なら誰でも可能ですよ!

私がユーザー車検を始めようと思ったきっかけは、使用頻度は少なかったものの、どうしても欲しくてやっと購入したクルマを手放したくなかったからです。

- 愛車を手放したくなかった

- 維持費を節約するため

- 年間走行距離が少ない

運転技術に自信があるとか、運転が得意なわけではなく、ごく普通のカーユーザーです。

思い入れがあったクルマなので簡単には手放したくなくて、ユーザー車検を受けてみることにしました。

誰でも初心者のときがある

ユーザー車検を受ける人が、最近では増えてきています。

ユーザー車検に資格はないので、気軽に行えるようになっているのかもしれません。

あなたも少しは興味を持ってきたのではないでしょうか?

検査場では決まりきった手順を毎回同じように行うので、慣れてしまえば普通にできてしまいます。

誰でも最初は失敗することもありますし、不合格になることもあると思います。

私もそうでしたから、特別なことではないと思います。

ユーザー車検では、単純な操作のミスをしたとしてもやり直しができる(=再検査)ので、その日のうちに解決できます。

検査場では検査官が必ず待機しているので、何かあれば駆けつけてくれます。

ユーザー車検に向き不向きなど、私はないと思います。

基本的に運転する人ならば、クルマの操作はできるので、ユーザー車検は可能です。

これまで説明してきたようなクルマの条件や、あなたのやってみようという気持ちがあれば、誰でもユーザー車検は可能です。

一度チャレンジしてみてください。

ユーザー車検をオススメする条件

- 街乗りユーザー

➡年間走行距離が短く、夜間の運転もしない - 新車購入後の最初の車検

➡新車購入後は点検パックの定期メンテナンスをしていて、整備が既に整っているので車検に通りやすい - 使用頻度の少ないセカンドカーを所有

➡走行距離は少ないうえに状態がよい場合が多いので、傷みは少ない - 整備費が高くて、維持費を抑えたい

➡13年経過したクルマで増税になっても、ユーザー車検で維持費は抑えられる

【2021年度】登録年数13年以内の法定費用

- 普通車(1500㏄)の場合 ➡ 46,410円(+400円 新制度)

- 軽自動車の場合 ➡ 27,730円(+400円 新制度)

法定費用は、車検に最低限必要な費用になります。

- 重量税

- 自賠責保険料

- 検査手数料

車検費用のうち、①~③までは業者に依頼した場合に支払う費用です。

- 整備費用

- 点検費用

- 代行費用

- 法定費用

✓ ユーザー車検に向き不向きはありません。

✓ 基本的に運転する人ならば、ユーザー車検は可能です。

ユーザー車検の内容を詳しく解説した、マニュアルを記事にしています。

私がこれまでユーザー車検を体験してきたことを詰め込んでいますので、参考になると思います。一度ご覧になってみてください。