これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

クルマの維持費を安くするためにはじめたユーザ-車検。

今では既に10回を超え、ベテランの域にきてしまいました。

もっとたくさんの人に、クルマの維持費の節約やユーザー車検のやり方が広まればいいなと思って、この記事を書いています。

クルマの維持費は自分ではどうにもならない、と普通は諦めてしまう人が多いです。

実際に私も初めてユーザー車検のことを調べていたとき、やっぱり無理じゃないかと半分諦めていました。

当初と今の違いは?というと

1度経験すれば、ユーザー車検が普通になります。

これからも長く車を乗り続けていくのなら、ユーザー車検を体験してみてください。

クルマなしでの環境では生活できない!という場合は、長年クルマにお世話になりつつ生きていくことになります。

早めにユーザー車検を体験しておけば、無駄も減ってクルマに対する負担をそれほど感じなくてもいいかもしれません。

なんで早くやらなかったんだろうと、あなたもきっと思うはずです。

ユーザー車検を行うための解説を、これから4つのSTEPに分けてお話していきます。

STEP1からSTEP4までのユーザー車検 【基礎講座】 をひと通り学べば、はじめてでもユーザー車検に臨めます。

あなたがユーザー車検に合格できるよう、応援しています。

ぜひユーザー車検にチャレンジしてみてくださいね。

STEP1 車検費用について

これから車検に必要な費用について、解説していきますね。

車検にかかる費用は、何があるかわかりますか?

えっと・・・クルマは税金が高いってイメージがあります。

なので、クルマ税ですか?

そうですよね。

クルマの税金は、一つだけではなくて複数の税金を払っています。

クルマの重さ(車両重量)によって税額が変わる重量税や、クルマの排気量によって税額が変わる自動車税があります。

あとは、クルマ自体を整備しないといけないので、整備費用が掛かっていますよね。

その通りです。

クルマを安全に走行させるためには、消耗品を交換したり、故障したら修理する必要がありますね。

整備費用には、自分でできるかんたんなことから、専門家にお願いしてやってもらう内容があります。

プロの整備士に依頼した場合は、材料費と工賃がかかります。

ユーザー車検を行うためにクルマにかかる費用は大きく分けて、2つに分類されます。

法定費用と車検費用です。

詳しく見ていきましょう。

1-1.法定費用とは|3つの最低限必要な費用

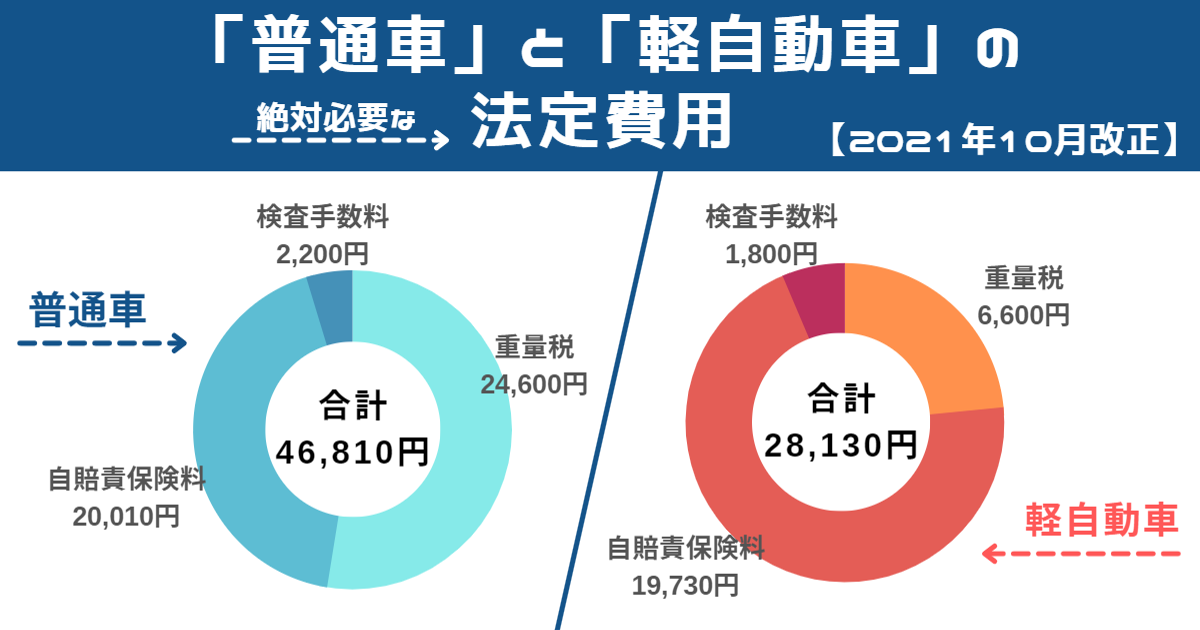

法定費用は、重量税・自賠責保険料・検査手数料の3つがあり、車検を行うために最低限必要な費用となっています。

【手数料変更】2021年10月より

自動車メーカーが提供する故障診断に必要な情報管理、全国の検査場(車検場)や整備工場が利用する情報システムを運用していくための費用として、1台につき400円追加となりました。

新制度の合計額を参照すると、旧制度に400円追加された金額になっています。

【令和3年10月1日以降の手数料額】自動車検査の法定手数料変更のお知らせ(国土交通省HP)

車検に通るためには、3つの費用を合計した法定費用分を最低でも準備しておかなければなりません。

言い換えると、整備上で問題がないクルマだとすれば、法定費用のみあれば車検に通るということです。

2021年度の普通車と軽自動車の法定費用は、以下の金額になります。

| 法定費用 | 普通車(新規登録後13年以内/1500㏄) | 軽自動車(新規登録後13年以内) |

| 2021年(10月以降変更) | 46,410円+(400円)=46,810円 | 27,730円+(400円)=28,130円 |

普通車は新規登録後13年以内/1500㏄の場合5万円以下、軽自動車は新規登録後13年以内 の場合3万円以下ですね!

では、法定費用の内訳を見ていきます。

①重量税|車両重量に応じて払う国税

重量税は、税金です。

国に対して支払う国税です。

車両重量によって金額が変わってくるので、自分のクルマの重量税はいくらなのか知っておく必要があります。

クルマを新規登録してからの経過条件によって、税額が変わってきます。

以下の表は、重量税(普通車)の金額を表しています。

| 普通車の車両重量 | エコカー (本則税率) | 13年未満 | 13年以上 (13年未満との差額) | 18年以上 (13年未満との差額) |

| ~500kg以下 | 5,000 | 8,200 | 11,400 (+3,200) | 12,600 (+4,400) |

| ~1000 | 10,000 | 16,400 | 22,800 (+6,400) | 25,200 (+8,800) |

| ~1500 | 15,000 | 24,600 | 34,200 (+9,600) | 37,800 (+13,200) |

| ~2000 | 20,000 | 32,800 | 45,600 (+12,800) | 50,400 (+17,600) |

| ~2500 | 25,000 | 41,000 | 57,000 (+16,000) | 63,000 (+22,000) |

基本的には13年未満が基準になるのですが、増税になった場合の差額も車両重量に応じて高くなっています。

続いて、軽自動車は普通車に比べると重量は軽いため安くなっています。

| 軽自動車の車両重量 | エコカー (本則税率) | 13年未満 | 13年未以上 (13年未満との差額) | 18年以上 (13年未満との差額) |

| 自家用車 | 5,000 | 6,600 | 8,200 (+2,000) | 8,800 (+2,600) |

| 事業用車 | 5,000 | 5,200 | 5,400 (+200) | 5,600 (+400) |

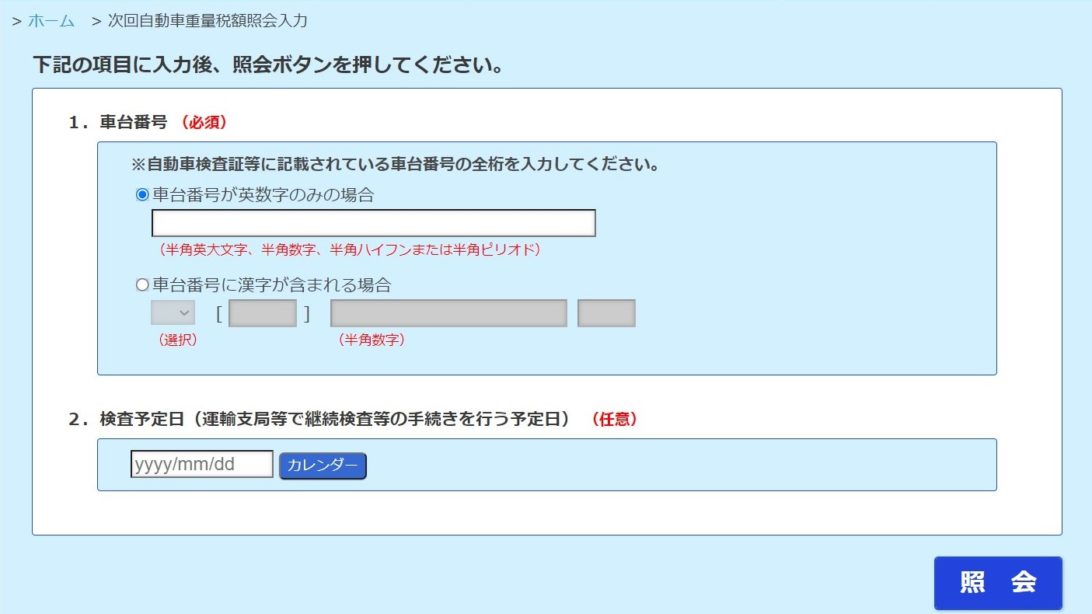

もっと確実に自分のクルマの税額を知りたい場合は、次回自動車重量税額照会サービス(普通車)に入力することで確実な金額を知ることが可能です。

軽自動車はこちら(軽自動車)で照会できます。

照会サービスを利用すれば、あなた自身が支払う金額が分かるので間違いがありません。

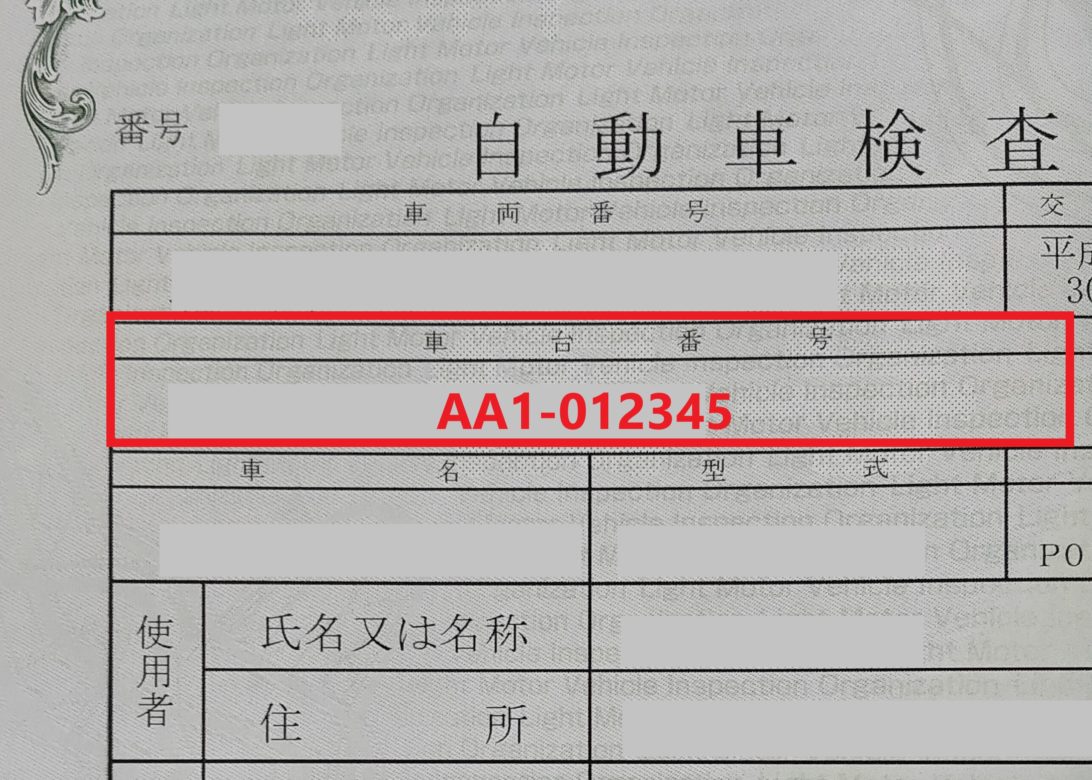

1.自動車検査証等に記載されている車台番号を入力して、2.検査予定日を選択し、照会ボタンをクリックするだけです。

車台番号は、車検証の赤い枠の部分を入力してください。

検査予定日が未定の場合は、直近の日付か知りたい年度の日付を選択すればいつでも構いません。

②自賠責保険料|対人賠償のみで不十分な保険

自賠責保険料は、ここ数年値下がり傾向です。

自動ブレーキ搭載車が普及し、クルマの性能もグレードアップしています。

クルマの事故が減ってきているので、保険料もそれに合わせて値下がりしていますね。

| 自賠責保険料 (24か月) | 2019年 | 2020年 | 2021年 前年度との差額 2019年度との差額 |

| 普通車 | 25,830円 | 21,550円 | 20,010円 △1,540円 △5,820円 |

| 軽自動車 | 25,070円 | 21,140円 | 19,730円 △1,410円 △5,340円 |

自賠責保険は、加入義務があります。

しかし、最低限の保険しか備わっていないことをドライバーは認識しておく必要があります。

自賠責保険は、交通事故の被害者救済を主な目的として制定されており、補償内容は対人賠償のみです。

➡相手への最低限の賠償のみで、自分や自分のクルマの搭乗者の保障は一切ありません。

➡対物における保障も一切ないので、モノを壊した場合は個人負担で賠償しなければなりません。

補償内容や支払い基準、保険金も法令で定められた内容で統一されています。

- 傷害による損害(限度額は120万円)

- 後遺障害による損害(限度額は4,000万円)

- 死亡による損害(限度額3,000万円)

➡最低限度の保障内容のため、保証が不十分な場合が多く不足分は自己負担となります。

必要最低限の対人賠償でも足りない内容で、不十分な保険だと認識しておきましょう。

任意保険の加入|自賠責保険の不足分をカバーする

クルマに乗るなら「任意保険」は絶対に加入しましょう。

自賠責保険は、クルマに乗る場合は加入義務があります。

でも、事故が発生したときに相手への最低限の保障しかありません。

そこで任意保険は、不足分をカバーするための保険になります。

任意という名の保険ですが、クルマに乗るなら私は加入すべき絶対条件だと考えています。

任意保険の未加入で事故を起こし、人生が壊れていった人は数多くいます。

未加入の場合、あなたも例外ではありません。

必ず、任意保険に加入しておくようにしてください。

未加入のクルマには、乗らないようにしましょう。

ネット保険は無駄なコストを省いているので、十分な補償があるのに安く加入できます。

高い保険は無駄が多いので、安くてあなたに最適な任意保険を探してみてください。

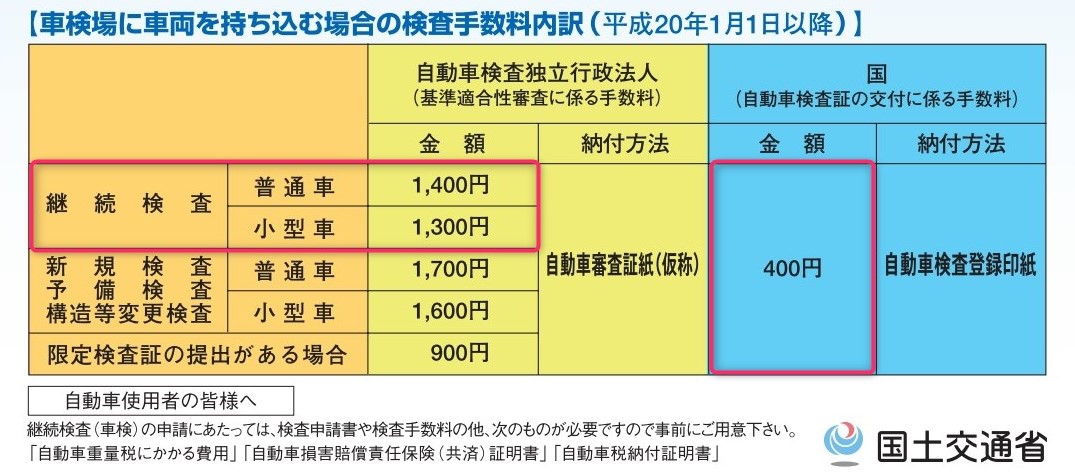

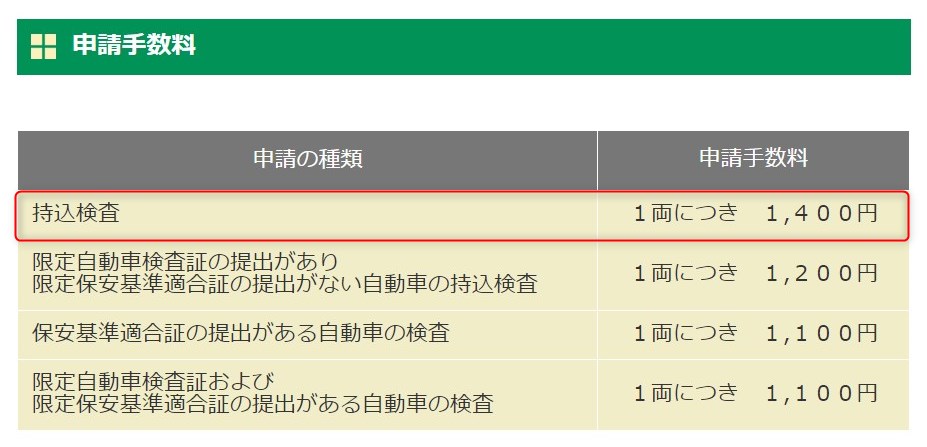

③検査手数料|自動車検査の手数料

検査手数料は、車検場で受検するための手数料のことです。

その日に必要な受検料なので、別日に再検査となった場合は別途検査手数料が発生します。

普通車の場合

普通車の継続検査の場合は、1,400円(自動車審査証紙代)+400円(自動車検査登録印紙代)=1,800円です。

【普通車用】国土交通省HP>>>車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料

軽自動車の場合

軽自動車の継続検査の場合は、1,400円(検査法定手数料)です。

【軽自動車用】軽自動車検査協会HP>>>車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料

④法定費用の計算|実際に計算してみよう

普通車と軽自動車の法定費用を、算出してみました。

| 法定費用 | 普通車【 13年以内/1500㏄/ファミリーカーの例 】 | 軽自動車【 13年以内の例 】 |

| ①重量税 | 24,600円 | 6,600円 |

| ②自賠責保険料 | 20,010円 | 19,730円 |

| ③検査手数料 | 1,800円 | 1,400円 |

| 計 | 46,410円 | 27,730円 |

| ④2021年10月以降より追加 | +400円 | +400円 |

| 合計 | 46,810円 | 28,130円 |

車検をする場合に、最低限必要な費用になります。最安値価格です。

あなたのクルマの法定費用も、計算してみてくださいね。

ここまで、法定費用についてわかりましたか?次は、車検費用について解説していきます。

1-2.車検費用とは|クルマを維持するために払っている費用

一般的に車検費用は、①整備費用②点検費用③代行費用④法定費用、が含まれた金額になります。

あなたのクルマをディーラーや整備工場などに預けた場合、④法定費用だけはどこで車検を依頼しても同額の金額が必要になります。

①~③の費用については、どこで車検をするかによって見積もり額が変わります。

ディーラーの場合は手厚い整備をする傾向があり、車検費用は高いイメージがありますよね。

見積もり書を見た時にあまりに高くて、そんなに整備が必要なのかと疑問を抱いたこともあるはずです。

何をしてもらうか、自分で整備内容を選択することは必要です。

①整備費用

2年に1度しかクルマの整備をしない人にとっては、すべて業者にお任せの人もいます。

安心をお金で買っていると思ったら安いのかもしれません。

ですが、必ずしもすべて整備が必要ではなくて、今回は最低限の整備にしてもらうなどの選択も可能です。

推奨という名の整備が多く、マニュアル化されています。

一定の期間になったら交換しましょうという、あくまでオススメなので絶対ではありません。

走行距離が少ないのにあれもこれも交換しないと危険です、とはなりません。

面倒でも見積もり項目をひとつひとつ精査して、本当に今回整備が必要なのかアドバイスをしてもらうといいですよ。

②点検費用

24ヶ月定期点検記録簿に明示された項目の点検費用です。

すべての点検を行うための手間がかかる費用であり、あくまで点検です。

これらの点検をもとに、整備や部品交換したほうがいいという提示をしています。

③代行費用

本来なら自分のクルマは、自分で検査や点検をして車検するのが当たり前なんです。

でも、自分ではできない人は代わりにやってもらっていますよね。

自分の代わりに代行してやってもらう手数料が、代行費用です。

ユーザー車検をする場合は、もちろん代行費用は不要です。

これからユーザー車検をすることになれば、通常含まれている代行費用が不要になり、節約になるということです。

④法定費用

法定費用については、先ほど説明したとおりです。

重量税・自賠責保険料・検査手数料の3つでした。

法定費用は最低限必要な費用で、どこで車検を依頼しても同額の金額が必要になります。

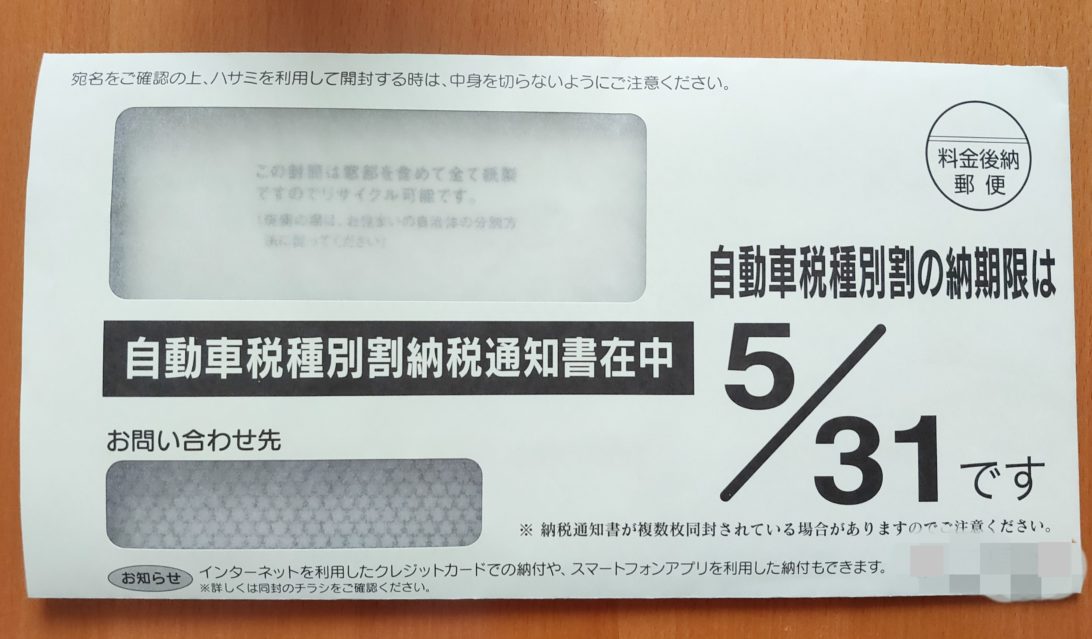

1-3.自動車税とは|GW前後に毎年やってくる納付書

自動車税は、毎年GW(=ゴールデンウイーク)頃に納付書が届きます。

5月末までに支払う必要があり、クルマの排気量によって税額が変わります。

納税していることが確認されないと、車検は受けられません。 (絶対)

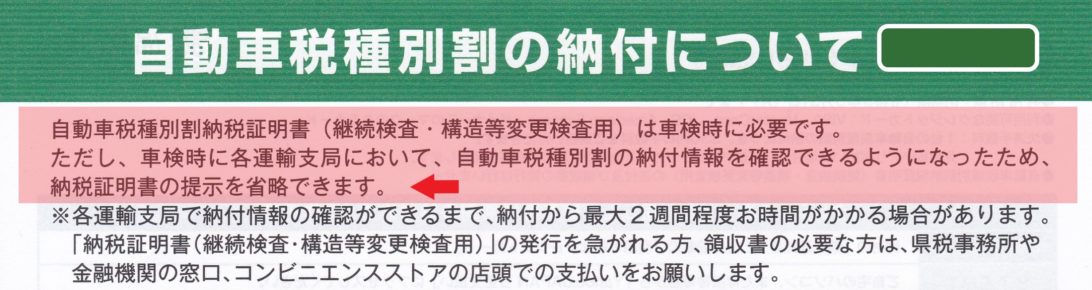

①普通車|都道府県税

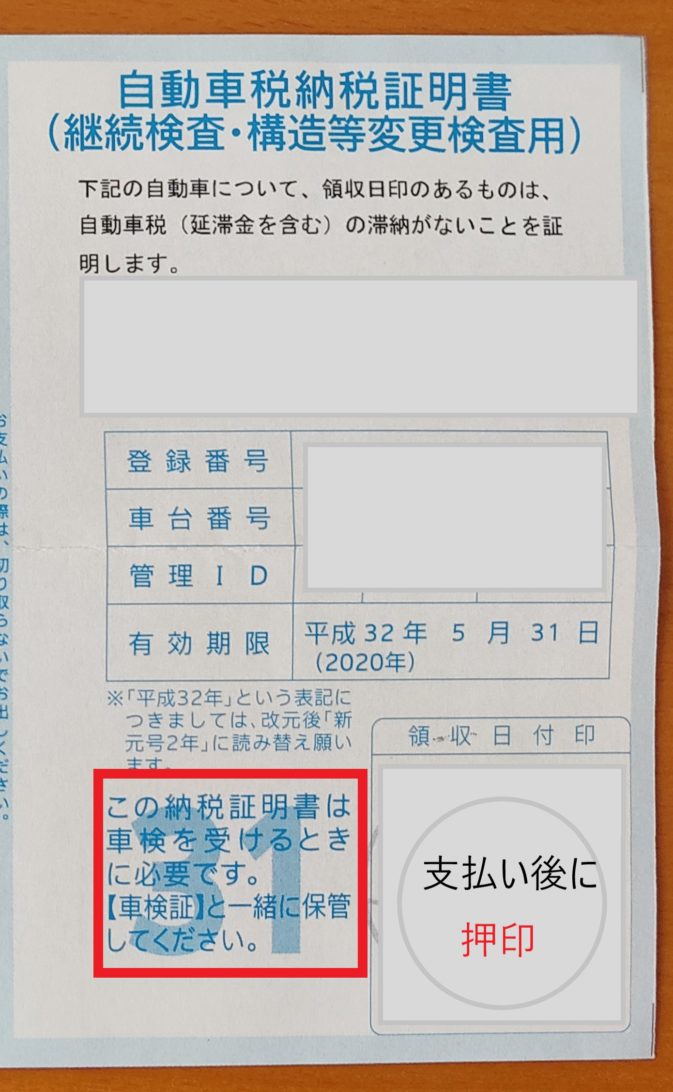

車検の際に、納税したことが確認できる書類(=納税証明書)が必要になりますが、普通車の場合は各運輸支局で納付情報を確認できるようになったので提示が不要になりました。

以前は、次のような支払い後の押印がある納税証明書が必要でしたが、今後は不要です。

自動車税は、排気量と新規登録後の条件により、税額が決められています。

税額は、以下の表を参照して下さい。

令和元年度の税制改正により、新制度が適用されています。

| 自動車税 税額(年額) | 新規登録から 13年未満 | 2019年10月1日以降 新規登録した車 | 新規登録から 13年経過 |

| 排気量 | 自家用 | 自家用 値下げ額 | 自家用 値上げ額 |

| ~1000㏄ | 29,500 | 25,000 △4,500 | 33,900 +4,400 |

| ~1500㏄ | 34,500 | 30,500 △4,000 | 39,600 +5,100 |

| ~2000㏄ | 39,500 | 36,000 △3,500 | 45,400 +5,900 |

| ~2500㏄ | 45,000 | 43,500 △1,500 | 51,700 +6,700 |

| ~3000㏄ | 51,000 | 50,000 △1,000 | 58,600 +7,600 |

【令和元年度税制改正】2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。

なお、軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。

詳しい内容は、総務省のホームページの地方税制度で確認出来ます。

新規登録から13年を経過すると自動車税は増税になりますが、2019年10月以降に新しく新車を購入すると自動車税は減税されるようになりました。

②軽自動車|市町村税

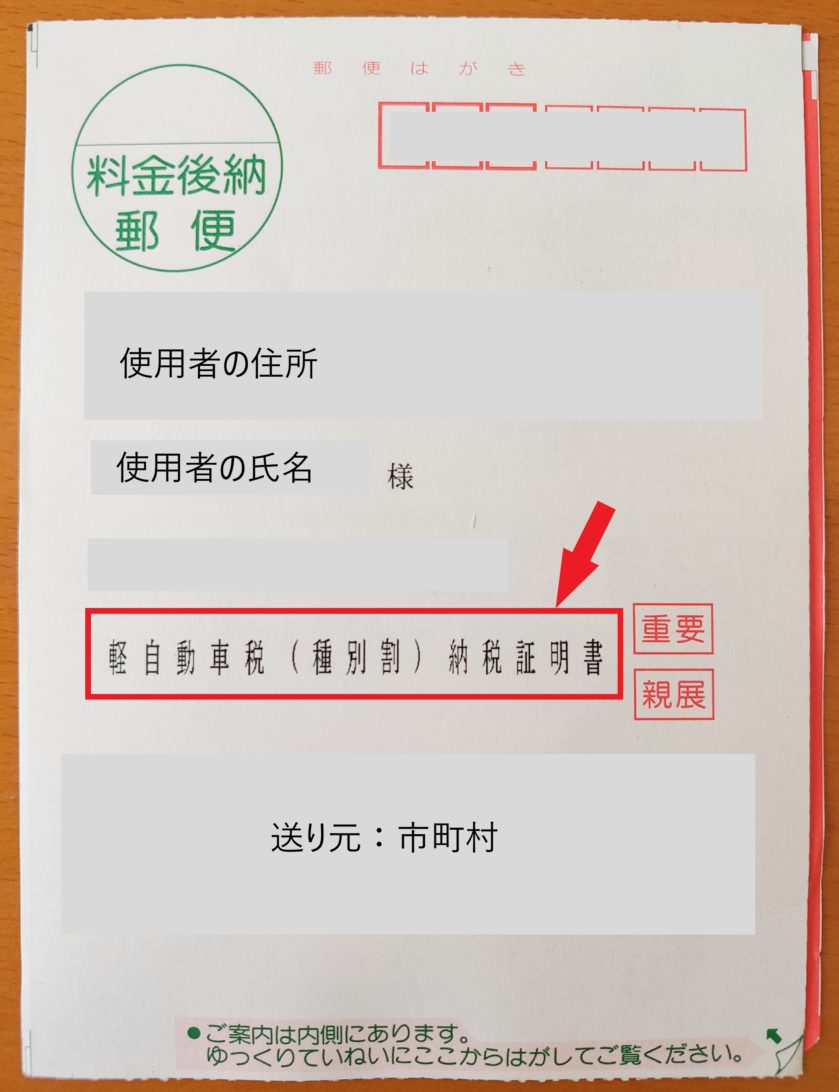

軽自動車の場合は納税先が市町村で、システム化ができていないため、これまで通り納税が確認できる書類(=納税証明書)が必要です。

スマホアプリのPayPayで決済した場合も、使用者の住所宛に納税証明書が送られてきます。

次回の車検時に必要になりますので、保管しておきましょう。

税額は、以下の表を参照して下さい。

| 自動車税 税額(年額) | 旧軽税 平成27年3/31までに新規登録した車 | 新軽税 平成27年4/1以後に新規登録した車 | 新規登録から13年経過 旧軽税値上げ額 |

| 乗用自家用 | 7,200 | 10,800 (+3,600) | 12,900 (+5,700) |

軽自動車の場合は、車検時に納税証明書が必ず必要になります。自動車税を納付した後に、必ず納税証明書を保管しておきましょう。

➡紛失した場合は、クルマを登録している場所の市町村で、再発行してもらうことができます。不明な点があれば、自治体の窓口で問い合わせてみましょう。

【車検に必須】車の納税証明書の再発行方法 、自動車税】便利なキャッシュレス決済の種類と方法

まとめ|【車検費用編】はじめてのユーザー車検|基礎講座1

今回の『基礎講座1』では、車検費用について解説してきました。

ユーザー車検の場合、法定費用だけで検査は受けられます。

2021年度の法定費用を比較してみると、普通の5万円・軽自動車は3万円を切っています。

どちらもかなり安く感じます。

軽自動車に関しては、排気量が少ないので重量税が安いですね。

| 法定費用 | 普通車【 13年以内/1500㏄/ファミリーカーの例 】 | 軽自動車【 13年以内の例 】 |

| ①重量税 | 24,600円 | 6,600円 |

| ②自賠責保険料 | 20,010円 | 19,730円 |

| ③検査手数料 | 1,800円 | 1,400円 |

| 合計 | 46,410円 | 27,730円 |

| ④2021年10月以降より追加 | +400円 | +400円 |

維持費が安いので、軽自動車をセカンドカーとして利用する人も多いです。

使用頻度の少ないクルマをユーザー車検して、維持費を抑えることも可能ですね。

ユーザー車検をする場合に、どれだけ費用が必要なのか、分かったと思います。

あなたのクルマの排気量や車両重量など、車検証で確認して計算してみてくださいね。

私は軽自動車を所有しているので、法定費用は3万円以下でした。

これまでは、業者に依頼して車検を行ってきた人がほとんどだと思いますが、ユーザー車検についてもっと知りたくなったのではないでしょうか?

ユーザー車検を経験する人は、クルマに精通した人だけではありません。

クルマを運転する人なら、ユーザー車検は可能です。

私もはじめは不安でした。

でも一度経験してみたら、こんな感じならまたやってみたい!と思いました。

やるかやらないかは、あなた次第です。

正直僕にもできるかわかりませんが、やってみたいと思いました。

まだどのようなことをするのか知らないので不安だと思いますが、これから順を追って解説していくので安心してください。

次回は、ユーザー車検の事前準備について解説していきます。

基礎講座1はここまでです。次は、STEP2へ行ってみましょう!

おすすめ『ネット車検』

1.ネット予約『ホリデー車検』車検完了まで約30分~1時間|全国約220店舗【PR】

\ 全国約220店舗で展開する『立会い車検システム』です。/

【セールスポイント】

車検完了まで約30分~1時間。

整備箇所は、お客様ご自身の目で確認していただいたうえで、整備に取りかかります。

料金も明確で、安心です。

2.WEB割『ニコニコ車検』車検基本料金が全車種均一「1万円!」【PR】

\ WEB限定 1,000円割引実施中!/

ニコニコ車検は、神奈川(横浜/平塚/寒川/小田原/川崎)埼玉(所沢)東京(八王子)に展開している「格安車検」です。

セールスポイント

安い!車検基本料「全車種1万円」

充実の「アフターサービス」

「国が認めた」安心の設備と整備

税金も保険も「分割払いOK!」

車検後2年間の「整備保証付き」

「輸入車・ハイブリッド車」OK