これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

もっとたくさんの人に、クルマの維持費の節約やユーザー車検のやり方が広まればいいのにと思って、この記事を書いています。

ユーザ車検のことは知っていても、やってみたことがある人は意外と少ないです。

初心者だった私でも出来たので、あなたもきっとできます!

そんな私も、かれこれ10回以上のユーザー車検を経験したので、学んだことすべてを詰め込んだ内容になっています。

この基礎講座を学んで、あなたもユーザー車検にチャレンジしてくださいね。

ユーザー車検の、最後の基礎講座になります。

基礎講座1~3まで学べば、ユーザ車検についてひと通りのことが分かってきます。

最後までわかると、ユーザー車検に自信がついてきます!

まだご覧になっていない場合やどんな内容か思い出せない人は、何度でも戻ってみてください。

最後の基礎講座4では、合格により近づくための秘訣を解説していきますね。

とにかくユーザー車検は、準備をしておくことが大事です。

これからユーザー車検をしようと思っているあなたも、STEP4で確実に合格に近づきます。

ゴールは目の前です。頑張りましょう!

あなたが合格できるよう、応援しています!

STEP4 合格秘訣について

では、STEP4合格秘訣について解説していきますね。

これまで学んできましたけど、今回はどんな内容ですか?

これまでのまとめになりますが、ユーザー車検に合格するためのポイントを押さえておけば、より合格に近づきます。

頭ではなんとなくわかってきたのですが、やっぱりまだ不安ですね。

ちょっと脱線しますが、これから話すことは大事なことなので、知っておいてくださいね。

1-1.行動すること

人が不安になるときって、どんな状態に陥っていると思いますか?

足が震えていたり、手に汗を握っていたりします。

まず最初に、目の前の不安、恐怖、緊張といった感情を持っているストレス状態のときに、頭の脳内でノルアドレナリンが分泌されています。

次に、心拍数が上がりドキドキして、いてもたってもいられない状態になるのですが、この時アドレナリンが分泌されます。

この状況から脱するにはどうしたらいいか?というと、何か行動することです。

じっとしても何も解決できず、余計に悩みは強くなります。

不安や恐怖から逃れるためには、行動することで軽くなります。

気持ちの問題とよく言いますが、実際は脳内物質の働きによる現象です。

なるほど!深呼吸じゃだめですか・・・???

…そういうことじゃなくて。

実際に行動すれば、ユーザー車検に対する不安も軽くなると思います。

STEP4で行動する内容をPICK UPしてみました。

STEP4で学べる事

合格の秘訣は行動しよう!

- Stage1 申請書類を作成しておく

- Stage2 受付の流れを頭に入れる

- Stage3 16項目セルフチェックを行う

- Stage4 同一性・外観検査の流れをシュミレーションする

- Stage5 検査コース内の流れをシュミレーションする

1-2.申請書類を作成しておく

さっそく、申請書類を作成しておきましょう!

ユーザー車検では、自分で申請書類に必要事項を記載しなければなりません。

当日事務所に到着して、申請書類を入手してから記載します。

3枚の用紙に記載するので、けっこう手間取ります。

慣れていないので時間を消費してしまい、本検査の時間に遅れたり、集中できなくなってしまいます。

そこで、用紙をコピーして記載済用紙を作成しておき、当日書き写すだけにしておきましょう。

そうすれば、時間と心の余裕が生まれます。おすすめです。

今すぐ始められます。申請書類をコピーして準備してみてください。

①普通車|申請書類の準備

普通車に必要な申請書類は、以下の3枚です。

申請書類の書き方についての詳しい内容は、以下のページを参照しながら作成してください。

②軽自動車|申請書類の準備

軽自通車に必要な申請書類は、以下の3枚です。

申請書類の書き方についての詳しい内容は、以下のページを参照しながら作成してください。

1-3.受付の流れを頭に入れる

事務所内は手続きに慣れた整備士の人や事務員の人でいっぱいなので、はじめてのユーザー車検を行うあなたに親切に声を掛けてくる人はいないと思ってください。

すべて自分で行うので、当日の流れを知っておくと安心です。

わからない場合は事務員に聞けば教えてもらえるので、安心してくださいね。

『申請書類受付』までの流れを見ていきましょう。

STEP 1 最初に登録事務所にいきましょう

✓車検証・自賠責証明書・現金の3点と予約番号のメモを必ず持参して、登録事務所に向かいます。

1.車検証

2.自賠責証明書

3.現金

4.予約番号

※予約番号のコピーかメモ書きも持参します。➡STEP3でバーコードスキャンする場合は無くても大丈夫です。

STEP 2 窓口の書類ケースを探しましょう

✓申請書類を入手します。

通常は、受付事務所内の窓口で自由に取り出せるようになっています。

書類ケースを探してみてください。

申請書類が複数並んでいるので、継続検査で必要とする以下の書類を確実に選びましょう。

1.継続検査申請書

2.自動車重量税納付書

3.自動車検査表(1)

※自動車検査票(1)は、次のSTEP3の要領で入手してください。

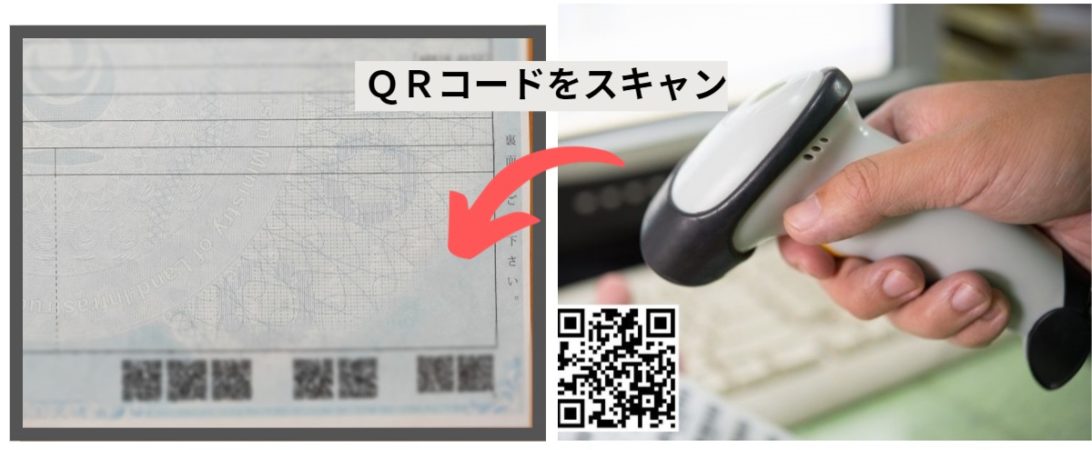

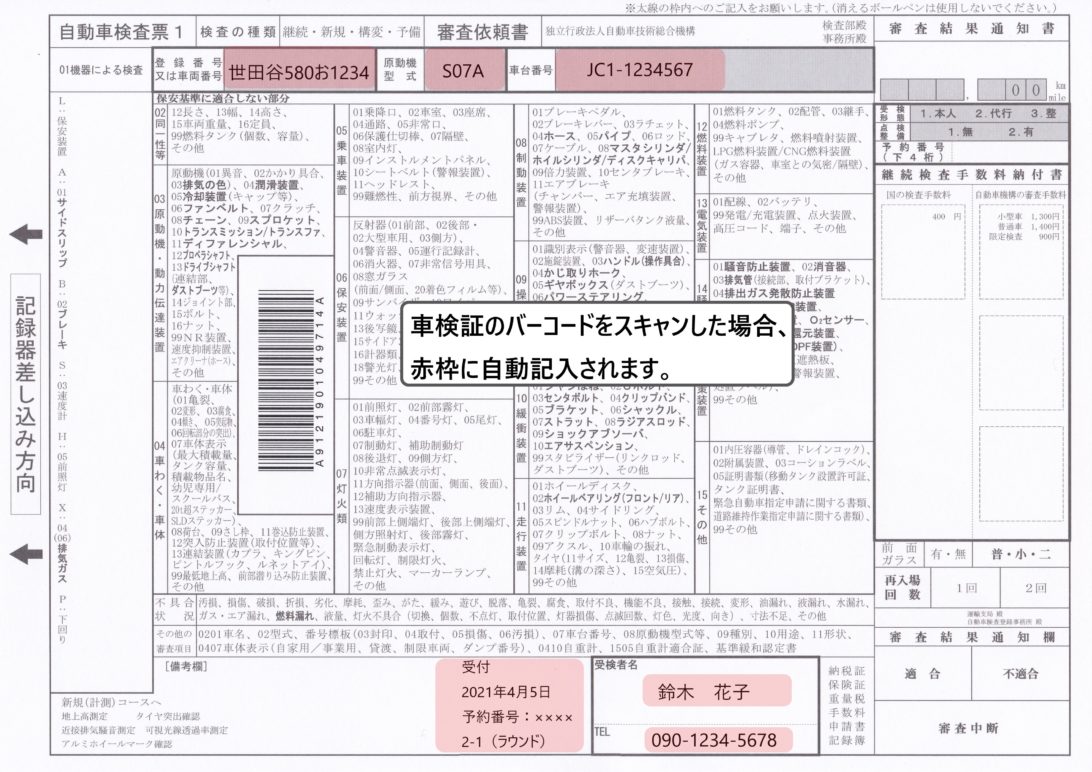

STEP 3 車検証のQRコードをスキャンします

受付事務所内に、印刷機が設置されている場所を探してみてください。

車検証の右下にQRコードがありますので、スキャンします。

✓必要事項が印字された③自動車検査表(1)が、以下のように印刷されます。

上部と下部の備考欄に、日付と予約番号が印字されています。

QRコードをスキャンしない場合は、すべて自分で記載する必要があります。

手記入する場合は、予約番号を記入するので準備しておかなければなりません。

QRコードをスキャンすれば印字されているので、万が一予約番号を忘れてしまっても問題ありません。

STEP 4 必要事項の記入をします

✓記載コーナーで、必要書類の記入事項を漏れなく記入していきます。

ここで1から記入すると、完成するのに意外と時間がかかってしまいます。

ボールペン書きと鉛筆で書く場所があるので、迷ってしまうんですよね。

事前に申請書類をコピーして下書きをしておくと、スムーズに記入が完成します。

検査コースに並ぶ時間が遅れてしまって気持ちが焦ってしまいますので、検査コースに集中するためには下書きしたコピーを準備しておきましょう。

STEP 5 事務所を出て売店へ向かい、支払いを済ませます。

✓記載済みの申請書類と車検証が必要です。

ここでは、自動車重量税や検査料などの支払いをします。

売店の人が、書類に印紙を貼り付けてくれます。

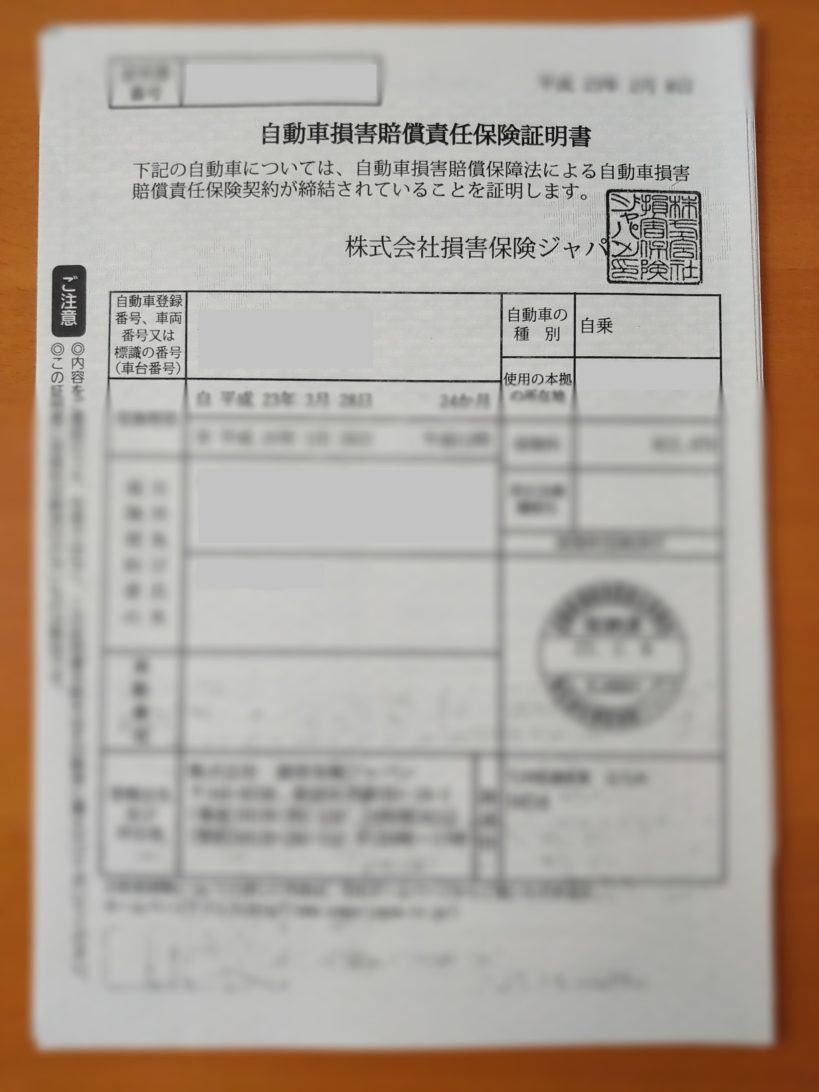

STEP 6 自賠責保険の更新をします

✓自賠責保険の更新をするため支払いをして、証明書を発行してもらいます。

今までの自賠責証明書も必要で、新旧証明書を重ねてホッチキスで止めて手渡されます。

STEP 7 書類一式を持って、再度登録事務所の受付窓口へ行きます

✓窓口に書類一式を提出し不備がなければ、受付は完了です。

確認印をもらい、すべての書類を持って検査コースに並びます。➡検査開始

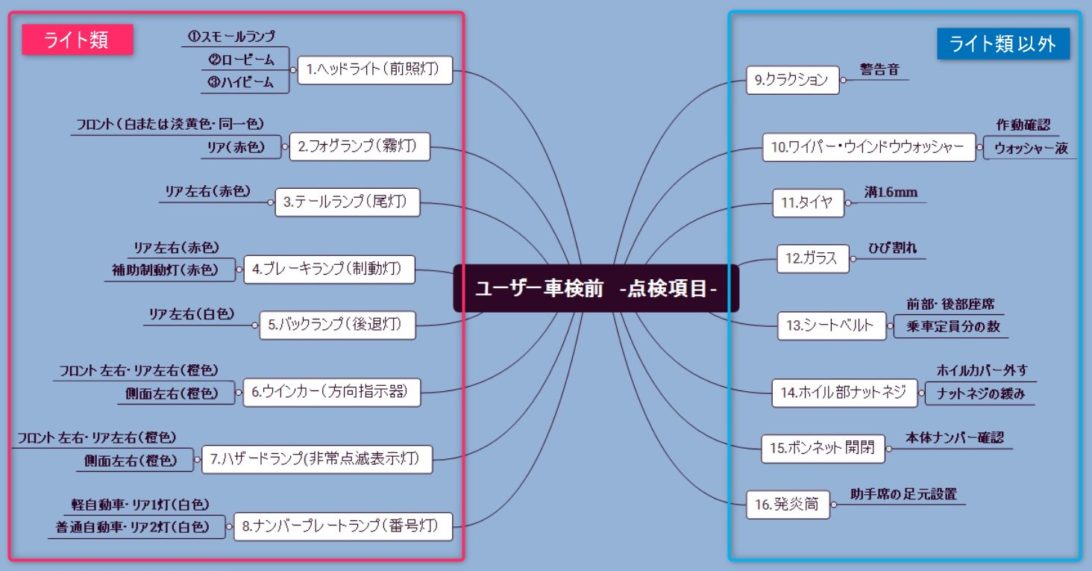

1-4.16項目セルフチェックを行う

自分で確認しておくべき点検項目が、16項目あります。

ライト類はひとつでも点灯しなかったら、不合格になります。

すべての項目をすべて確認しておきましょう。

確認する場所や方法については、こちらの記事で復習してみてください。

ユーザー車検を行う前日までに確認しておきましょう。

万が一当日になって不備が見つかった場合は、早めに整備工場で整備してもらうか予備検査で相談してみましょう。

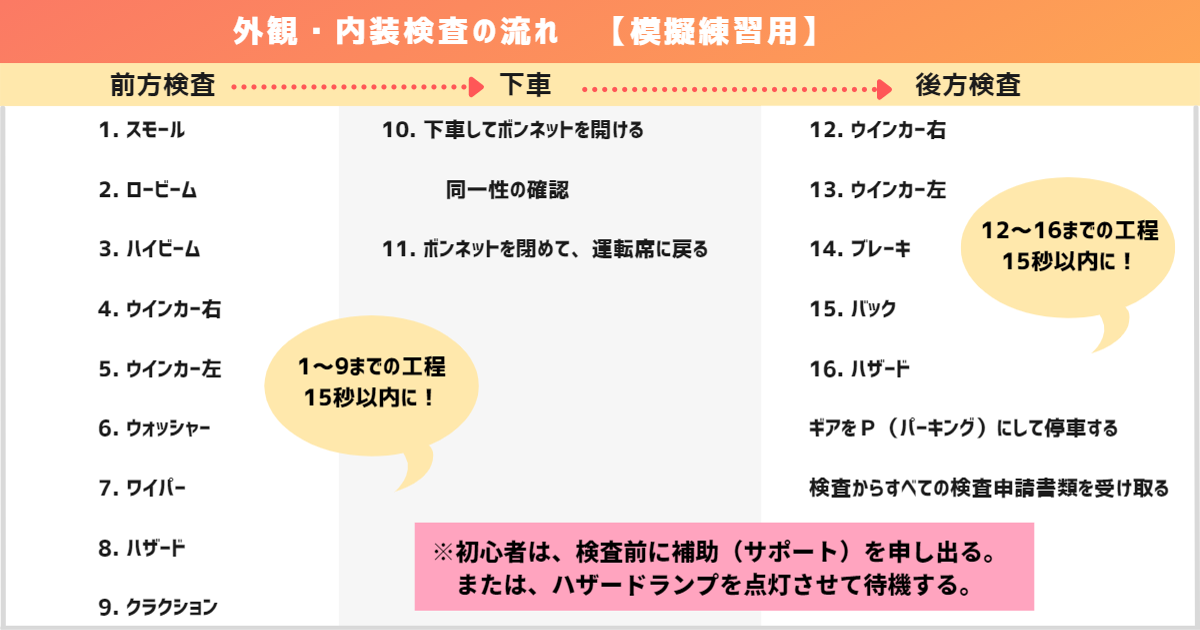

1-5.同一性・外観検査をシュミレーションする

あなたが操作しなければならないのは、青字の部分です。

まずは流れを押さえて、前半の①~⑨と後半の⑫~⑯を何度も繰り返し練習しましょう。

ユーザー車検で検査するクルマを使って反復練習すると、実感がわいてきます。

検査官が指示を出してくれるのですが、実際は声が聞き取りにくかったり、早くて分かりにくいと思います。

検査官はあくまで決められた検査の確認ができればいいので、順番が多少間違っても構わないのです。

あなたがすべき操作内容を、確実に表示するようにしておきましょう。

【 同一性・外観検査の流れ 】

❶クルマ前方の外観検査

窓を開閉して、検査官に検査申請書類をすべて渡します

※検査内は声が聞き取りにくいため、左右とも窓を開けておきます

検査官がクルマの前方にきて、すぐ検査を開始します

※身振り手振り・声で指示しますが、声ははっきり聞こえないと思っていたほうがいいです

①スモール

②ロービーム

③ハイビーム

④ウインカー右

⑤ウインカー左

⑥ウォッシャー

⑦ワイパー

⑧ハザード

⑨クラクション

①~⑨を15秒以内で行えるようにトレーニングしましょう!

❷車内の検査

検査官が運転席に近寄り、運転席前のメーターパネルを確認します

・シートベルト警告灯など(ランプが点灯しているか確認)

・走行距離オドメーター(書類に記載した走行距離と一致するか確認)

❸同一性の確認

⑩下車してボンネット開ける

・車台番号確認(車検証の車台番号と一致するか確認)

⑪ボンネットを閉め、運転席に戻る

・シートベルト(後部ドアを開閉して確認)

・発炎筒(助手席ドアを開閉して確認)

・ホイルナット(ナットの緩みがないか確認)

❹クルマ後方の検査

検査官がクルマの後方に廻り、検査をします

⑫ウインカー右

⑬ウインカー左

⑭ブレーキ

⑮バック

⑯ハザード

ギアをP(パーキング)にして停車する。

⑫~⑯を15秒以内で行えるようにトレーニングしましょう!

\ 検査の流れを頭に入れて練習します /

❺書類の受け渡し

検査官が窓際にきて、すべての検査申請書類を渡してくれます

検査申請書類には、検査コース内で記録器に挿入するものがあるので、すぐ取り出せるように運転席前のダッシュボード付近に置いておきましょう。

初めて車検を受ける場合や不安な人は、検査官に声を掛け補助(サポート)を依頼します。ハザードにしておけば、言い忘れても必ずきてくれます。

慣れないうちは、ほかの検査の妨げにならないよう、恥ずかしがらずに補助(サポート)してもらいましょう。

1-6.押さえておく基本用語と操作

検査コース内では電光表示器に指示が出るので、まず基本用語を理解しその操作ができるようにしておきましょう。

基本用語と操作を覚えましょう。

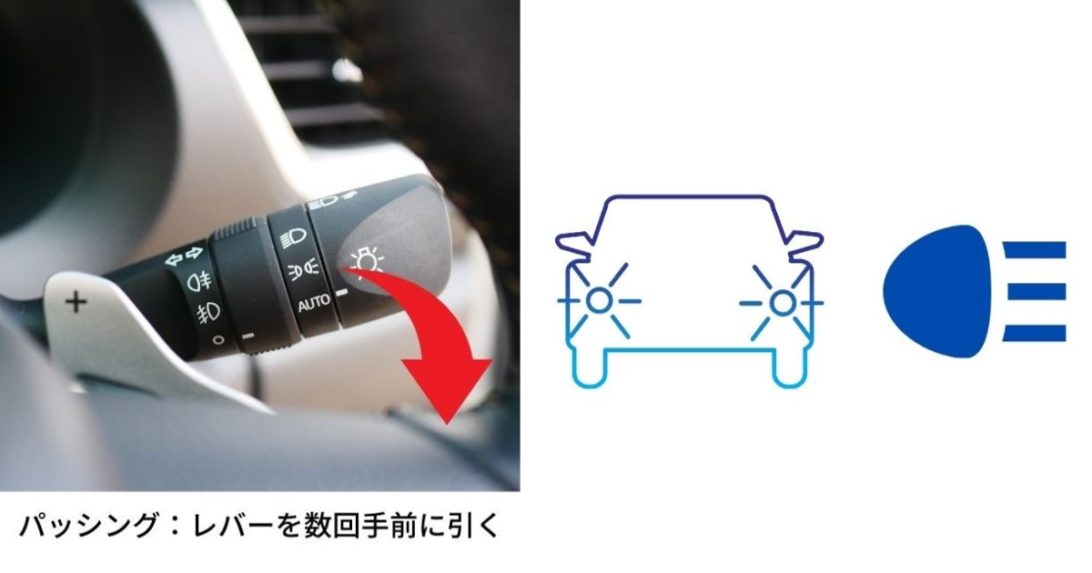

❶パッシング

パッシングは、瞬間的にハイビームを点灯、またはロービームヘッドライトのロービームとハイビームを交互に切り替える操作を数回程度行うことです。

➡外観検査・スピード検査で操作します

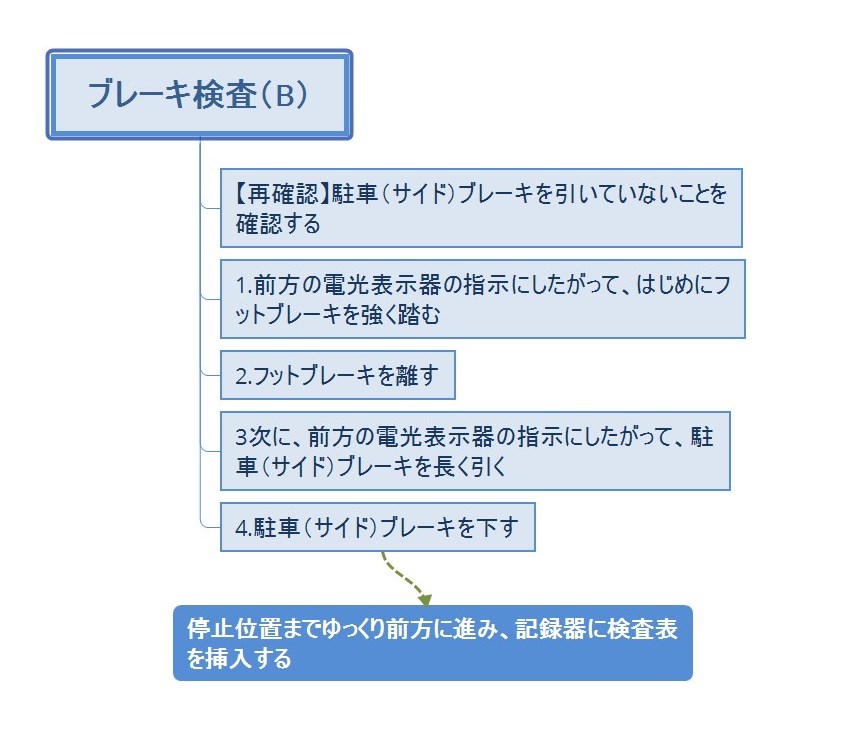

❷駐車(パーキング)ブレーキ

ブレーキにもいくつかあるので、区別できるようにしておく必要があります。

サイドブレーキは、ワイヤーを使ってブレーキを制動しています。

主に、エンジン停止後に安定的に駐車するため、後輪のみ作用します。

➡ブレーキ検査で操作します

メーターパネルにあるブレーキ警告灯が、赤く点灯しているか確認します。

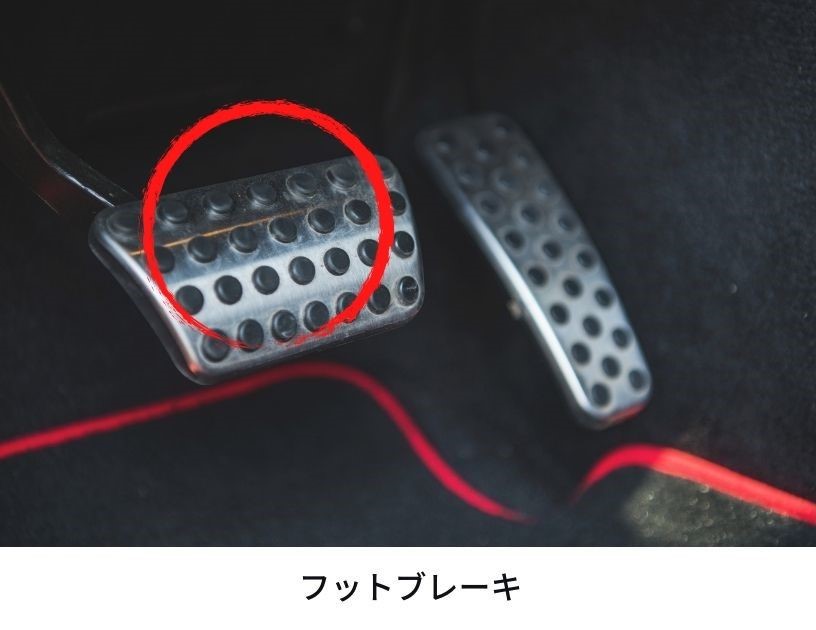

❸フットブレーキ

フットブレーキは、足元にある中央に位置する幅の大きい油圧式のペダルです。

足でペダルを踏むことで全輪に作用し、動いている車を停止させたり、減速させたりします。

➡ブレーキ検査で操作します

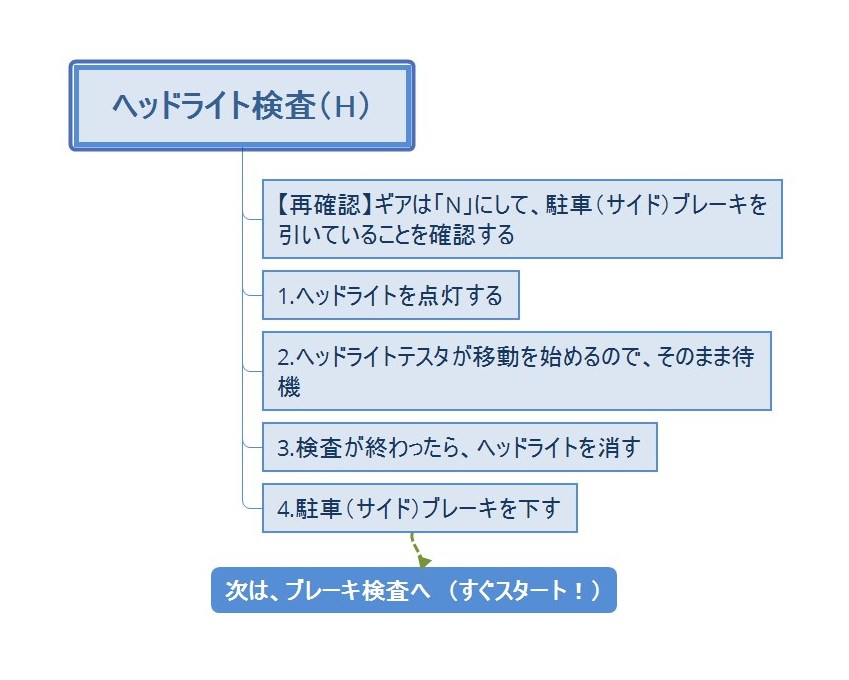

❹ニュートラル

ギアが嚙み合わず、動力が伝達されない状態です。

➡ヘッドライト検査前後で操作します

つぎは、検査コースの内容を理解しましょう!

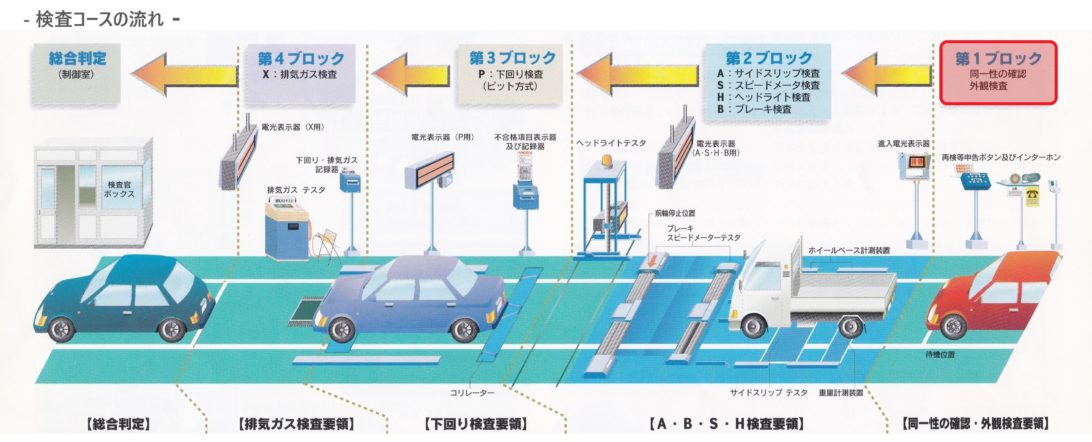

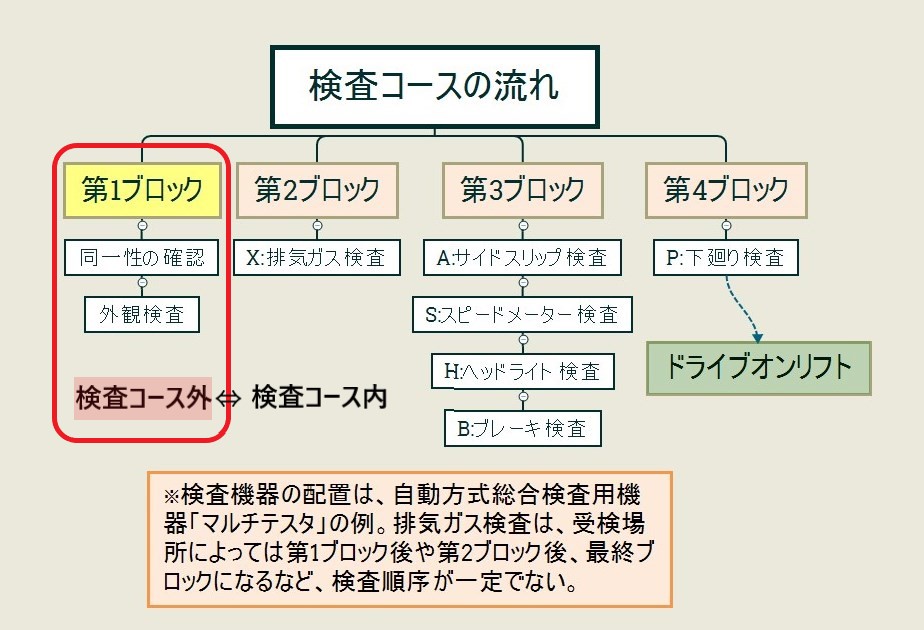

1-7. 検査コース内の流れをシュミレーションする

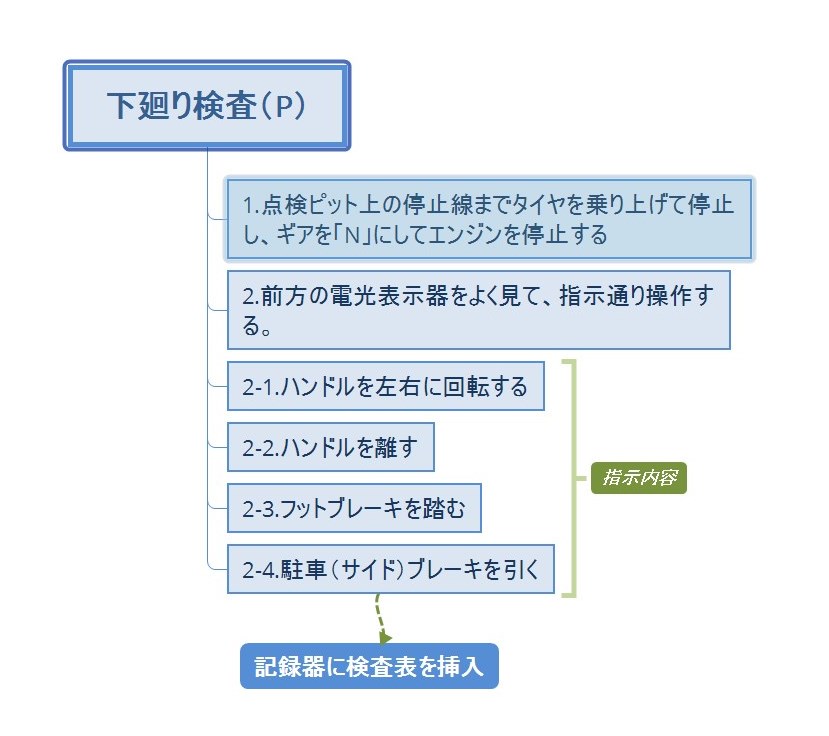

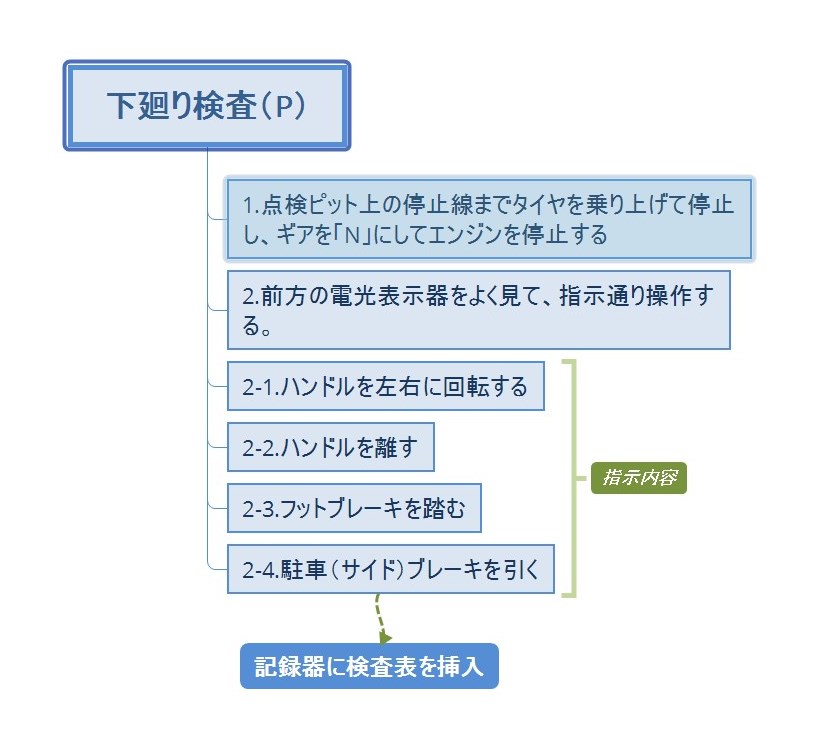

普通車と軽自動車とでは、下廻り検査に違いがあります。

軽自動車の場合は、最終ブロックでドライブオンリフトといって車体ごとリフトに乗り検査をします。

基本的にはどちらも同じ検査内容です。

検査コースの流れは各検査場によって順番が入れ替わっている可能性があるので、当日に自分が受検する検査コースの見学をしておきましょう。

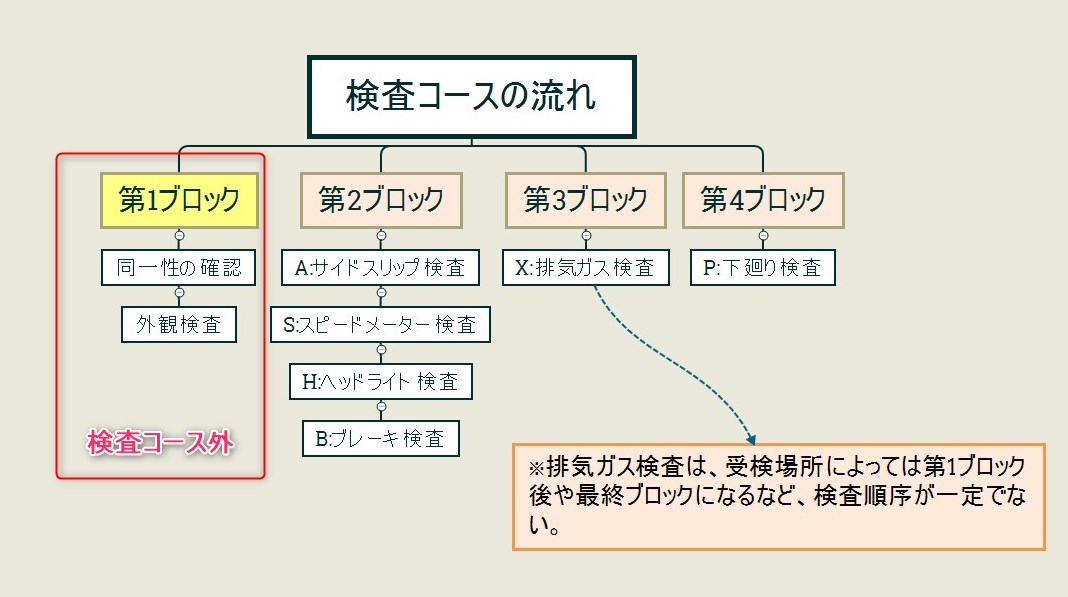

①普通車|検査コースの流れと操作

ここから先は検査コースの流れです。

第1ブロック

同一性の確認・外観検査

検査コースに入場する前に、検査が行われます。

第2ブロック

検査コース内:A・S・H・B検査

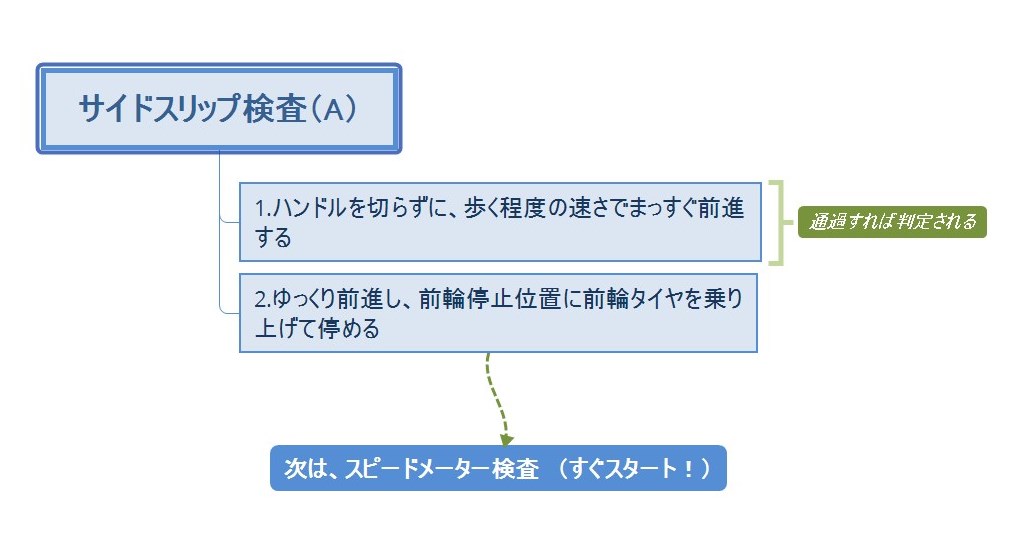

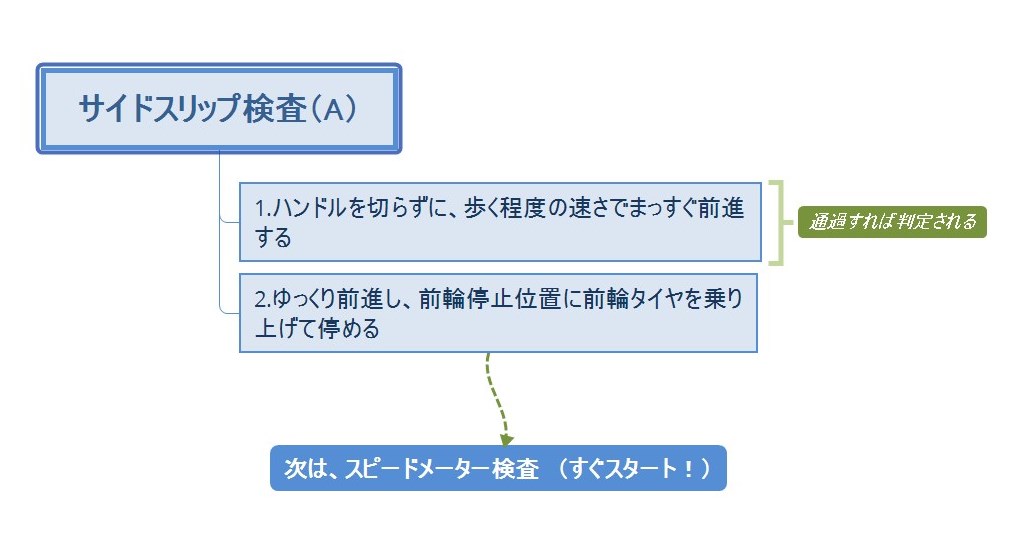

A:サイドスリップ検査

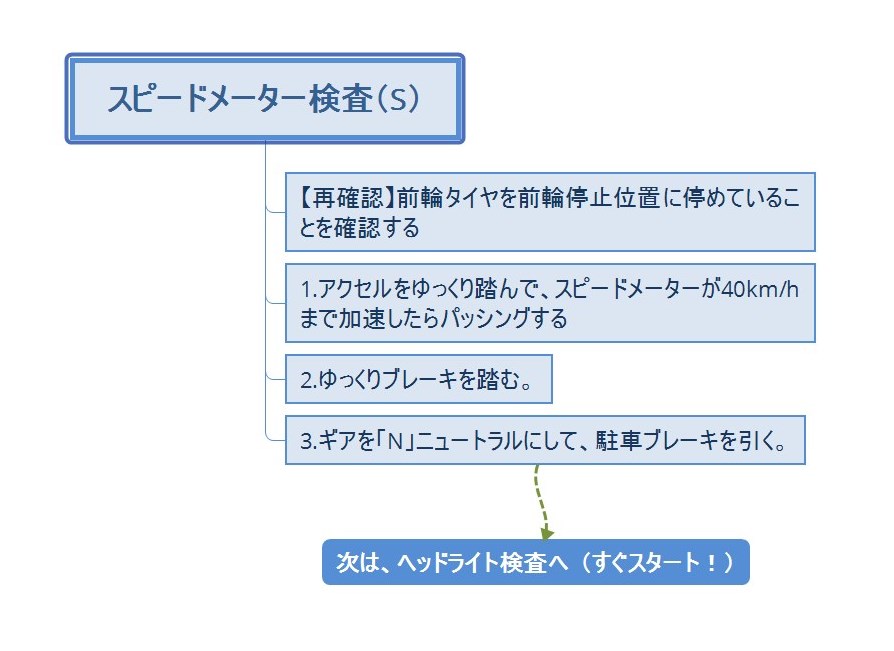

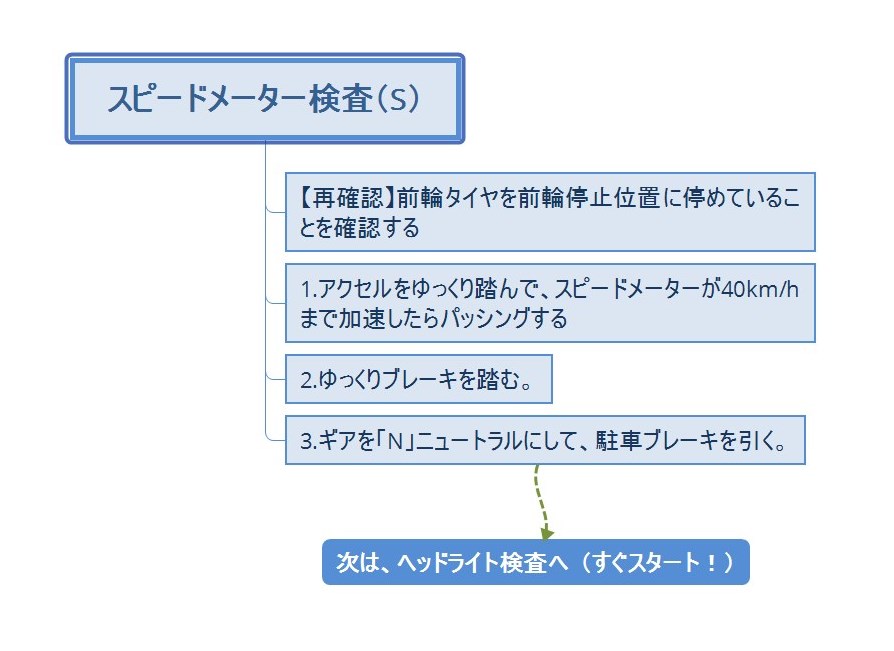

S:スピードメーター検査

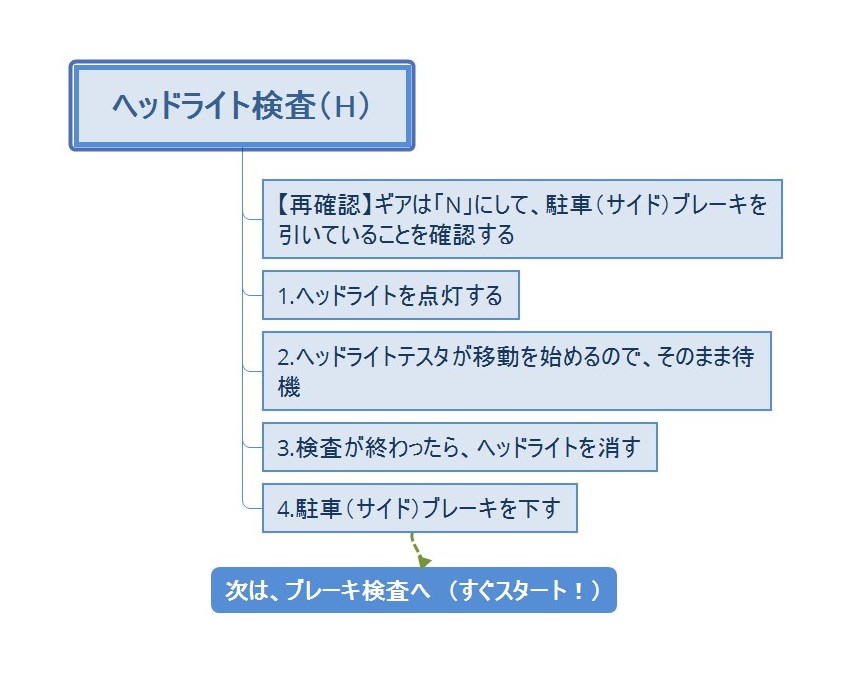

H:ヘッドライト検査

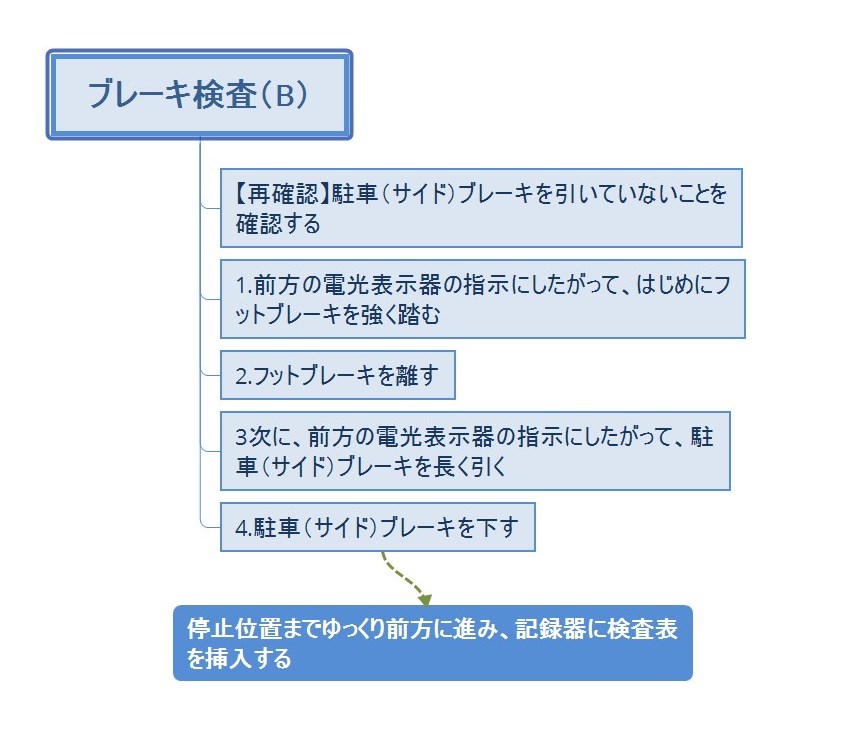

B:ブレーキ検査

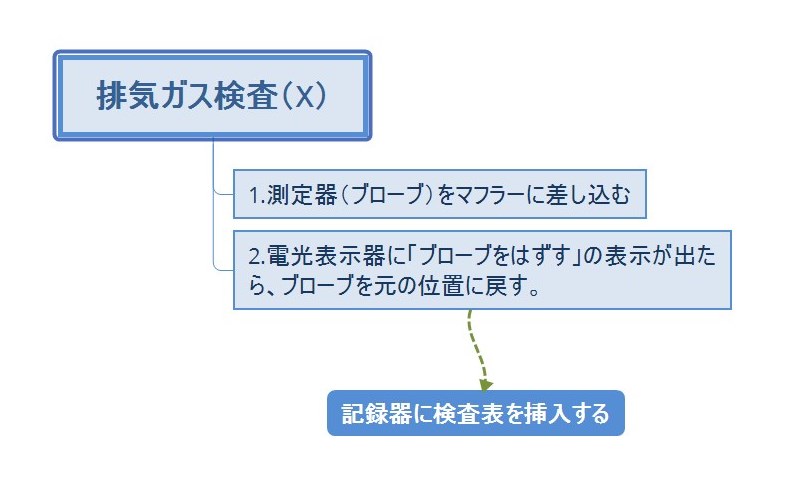

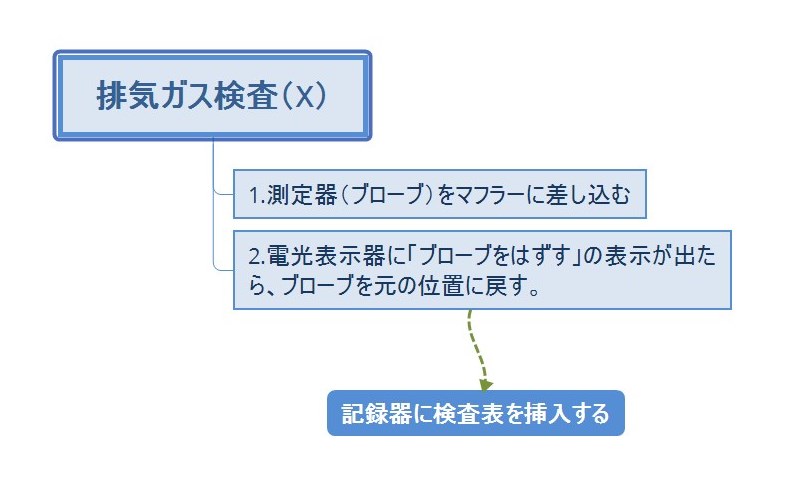

第3ブロック

下廻り検査

第4ブロック

排気ガス検査

総合判定

検査結果

検査書類一式に判定の押印を押してもらったら、窓口へ提出します。新しい車検証と標章をもらってください。

これで終了です。お疲れさまでした!

再検査

不合格になった場合

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

検査ラインの流れをイメージしておくと、実践で操作の準備ができます。

事前に何度もシュミレーションと練習をして、ユーザー車検前のルーティンにしましょう。

【図解説】検査コースの流れと操作手順|ユーザー車検【普通車編】

頭で理解できても、実際に操作してみたら意外と迷ってしまいます。

クルマに乗って、シュミレーションしてみると実感が湧いてきますよ!

②軽自動車|検査コースの流れと操作

検査コースの流れ

第1ブロック

同一性の確認・外観検査検査コースに入場する前に終わっています。

【図解】ユーザー車検前のセルフチェック16項目|点検内容を詳しく解説

第2ブロック

排ガス検査

第3ブロック

A・S・H・B 検査

A:サイドスリップ検査

S:スピードメーター検査

H:ヘッドライト検査

B:ブレーキ検査

第4ブロック

下廻り検査

総合判定

検査結果

検査書類一式に判定の押印を押してもらったら、窓口へ提出します。新しい車検証と標章をもらってください。

これで終了です。

お疲れさまでした!

再検査

不合格になった場合

「×」不合格の対処法

- 基準に満たしていないと不合格になるのは当たり前です。割り切ってすぐに気持ちを切り替えましょう。

- 不合格になったら、その日に検査場の近くの予備検査(=テスター屋)に駆けつければ調整してもらえます。➡ユーザー車検前に予備検査した場合は、無料で整備を引き受けてくれるので予備検査はセットで受けておきましょう。

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

検査コース前の申請書類の書き方や、具体的な受付の流れについて知りたい場合はこちらをご覧ください。

当日、役に立つ内容です。

頭で理解できても、実際に操作してみたら意外と迷ってしまいます。

クルマに乗って、シュミレーションしてみると実感が湧いてきますよ!

まとめ|【合格秘訣編】はじめてのユーザー車検|基礎講座4

今回の『基礎講座4』では、合格秘訣(=行動すること)について解説してきました。

今回で最後の基礎講座になります。

お疲れさまでした。

ユーザー車検のことは何もわからないので正直迷っていましたが、私にもやれるかもって思えてきました。

クルマのことは何も興味がなかった人も、以前よりは普段自分が乗っているクルマに親近感が深まっていると思います。

それだけでも大きな前進ですね!

安全にドライブを楽しむためにも、クルマのことを知るというきっかけにもなったと思います。

ユーザー車検をすることは、自分のクルマを管理するという点でも意味があります。

いつもと違う違和感を感じたり、不具合が生じたときには見逃さずに整備しておきましょう。

では今回の講座内容を、おさらいをしておきます。

STEP4で学んだ事

合格の秘訣は行動しよう!

- Stage1 申請書類を作成しておく➜ 普通車 軽自動車

- Stage2 受付の流れを頭に入れる

- Stage3 16項目セルフチェックを行う

- Stage4 同一性・外観検査の流れをシュミレーションする

- Stage5 検査コース内の流れをシュミレーションする ➜ 普通車 軽自動車

自分のクルマでシュミレーションしてみたら実感がわいて、不安も和らいできました。

これからもっと練習してユーザー車検に臨みたいと思います!

基礎講座で学んだ事で、かなり合格に近くなっているので安心してください。

わからないことは探せば情報が溢れていると思うので、あなたが受けたい検査場の情報収集なども行ってみてくださいね!

失敗を恐れずチャレンジしてみてください。

応援しています。

おすすめ『ネット車検』

1.ネット予約『ホリデー車検』車検完了まで約30分~1時間|全国約220店舗【PR】

\ 全国約220店舗で展開する『立会い車検システム』です。/

【セールスポイント】

車検完了まで約30分~1時間。

整備箇所は、お客様ご自身の目で確認していただいたうえで、整備に取りかかります。

料金も明確で、安心です。

2.WEB割『ニコニコ車検』車検基本料金が全車種均一「1万円!」【PR】

\ WEB限定 1,000円割引実施中!/

ニコニコ車検は、神奈川(横浜/平塚/寒川/小田原/川崎)埼玉(所沢)東京(八王子)に展開している「格安車検」です。

セールスポイント

安い!車検基本料「全車種1万円」

充実の「アフターサービス」

「国が認めた」安心の設備と整備

税金も保険も「分割払いOK!」

車検後2年間の「整備保証付き」

「輸入車・ハイブリッド車」OK