これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

ユーザー車検はあなたもできます!

はじめてのユーザー車検の時は緊張しましたが、いまではもう10回以上も経験することに。

それでも毎回緊張するのですが、慣れてくればその時々でどうすればいいかわかってきます。

誰でもはじめは初心者なので、不安になることはあってもなんとかなるので大丈夫です。

もっとたくさんの人に、クルマの維持費の節約や、ユーザー車検のやり方が広まればいいのにと思って、この記事を書いています。

STEP1からSTEP4までの『ユーザー車検 -基礎講座-』 をひと通り学べば、はじめてでもユーザー車検に臨めます。

そして、今回はSTEP2の事前準備について解説していきます。

ユーザー車検は、一度慣れてしまえばその後何度でもできるようになるので、おすすめです。

あなたもぜひ、ユーザー車検にチャレンジしてみてください。

あなたが合格できるように、応援しています!

STEP2 事前準備について

ではさっそく、STEP2事前準備について解説していきますね。

はじめてなので、どうすればいいかさっぱりわからないのですけど。

難しいですか?

事前準備では、決まっていることを確実にやるだけ。

なので、難しく考えなくて大丈夫ですよ。

ユーザー車検を行う場合、行き当たりばったりではダメです。

必要なものや点検などの準備をしてから、事前に予約をしないと受付けてもらえません。

それに、どうやって検査が行われているのか、また不合格になりやすいポイントを抑えておけば、スムーズにユーザー車検を行うことができます。

私の場合、ユーザー車検の前に必ず行うルーティンがあります。

毎回、事前にこれだけは必ずやっておくこと!がいつも決まっています。

結果はどうあれ、いつもやるべきことをやってユーザー車検に臨んでいます。

早く知りたいです!教えてください。

STEP2で学べる事

- 事前準備の流れ -

- Point 1 最寄りの検査場を探す ➡継続検査の場合は、全国どこの検査場でもOK!

- Point 2 ユーザー車検に必要なものを準備する ➡簡素化されて準備するものが少なくなりました!

- Point 3 自分で行うクルマのセルフチェック ➡わかりやすいチェック表があります!

- Point 4 予約をする ➡インターネットか電話の2つ。変更や取消も可能!

- Point 5 操作のシュミレーション(ルーティンがある!)➡実際の検査の通りにイメージして練習します。

1-1.最寄りの検査場を探す

まずはじめに、どこで検査が行われるのかを事前に調べておきましょう。

ユーザー車検を行う場合、自分でクルマを運転して検査場まで行くことになります。

多くのひとが名残で陸運局と言っていますが、正式には地方運輸局という場所で車検が行われています。

普通車と軽自動車では検査場が異なります。

軽自動車の場合は、軽自動車検査場で車検を行っています。

運輸局と隣接していたり、または離れた場所にある場合もあります。

地域によって異なるので、必ず所在地は確認しておいてくださいね。

継続検査の場合は全国の検査場で受けられる

車検には3つの種類があります。

- 新規検査

- 継続検査

- 構造等変更検査

新車購入してはじめての車検(3年後)や、それ以降の2年更新時の継続検査の場合、全国の検査場で受検が可能です。

継続検査以外の新規検査・構造等変更検査の場合は、車検証に記載してある住所の管轄検査場で受検しなければなりません。

通常は、今いる場所から近い場所(=最寄りの検査場)でユーザー車検を行うのが良いと思います。

最寄りの検査場を探してみましょう!

✓ 普通車の検査場を探す こちら

✓ 軽自動車の検査場を探す こちら

1-2.ユーザー車検に必要なものを準備する

ユーザー車検に必要なもの

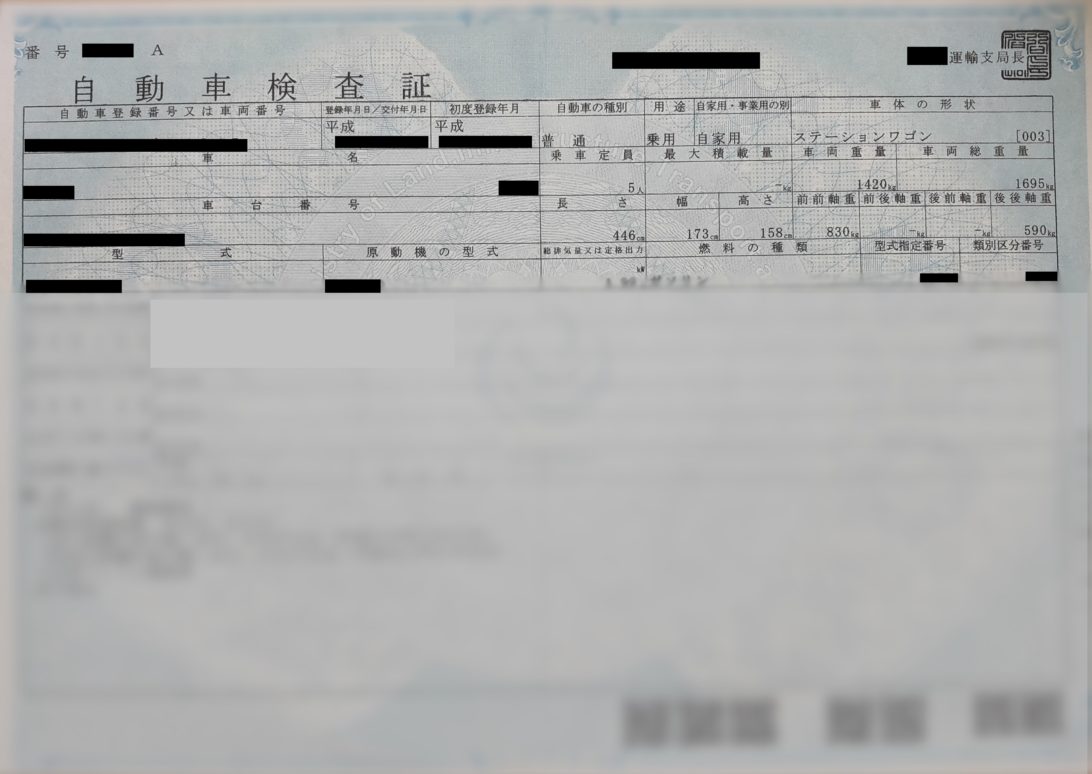

- 自動車検査証(車検証)

- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)

- 費用

- 予約番号(コピーまたはメモでも良いです)

- 納税証明書(普通車は不要・軽自動車は必要)

①~⑤を準備しましょう。

①自動車検査表(車検証)

車検証は、クルマを走行する場合に携帯する義務があります。

なので、車検証はクルマのダッシュボードに眠っている可能性が高いです。

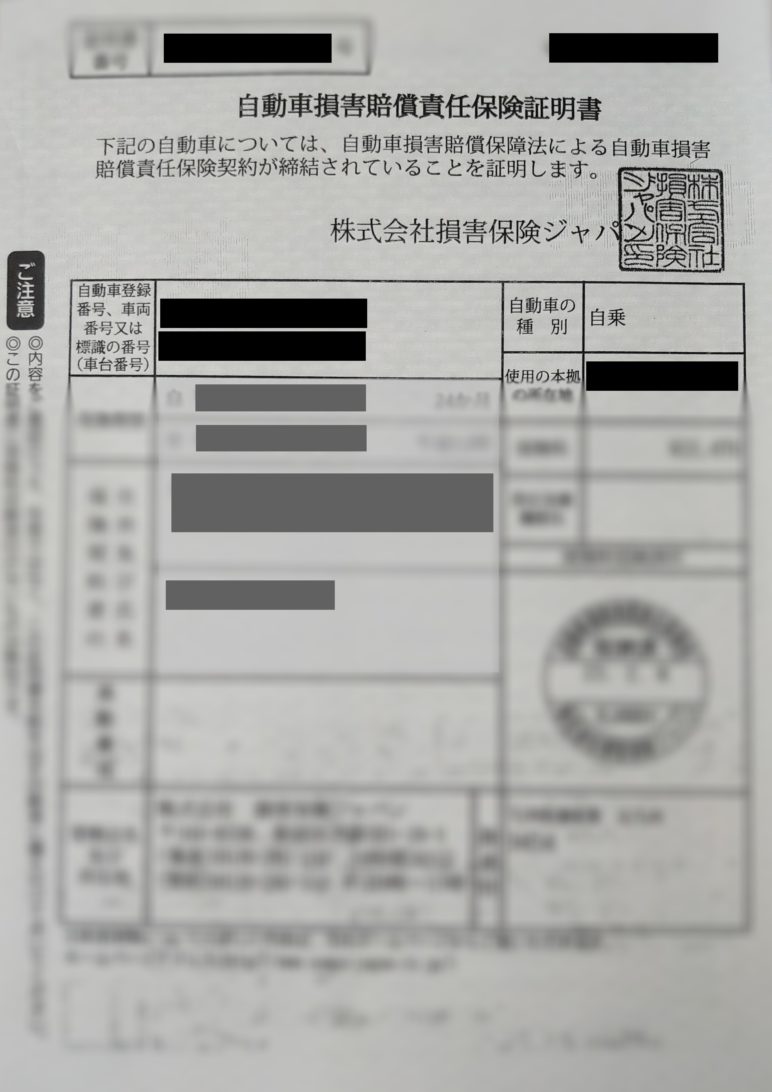

②自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)

自賠責証明書も車検証と同様に、クルマを走行する場合に携帯する義務があります。

クルマのダッシュボードにあるか、確認しておきましょう。

③費用

あなたのクルマの法定費用は、前回の記事『車検費用』で調べた費用が最低限必要になります。

ユーザー車検の場合、お金は現金のみに限られています。

ディーラーや業者に依頼する場合は、後払いやクレジットカードが使えていたかもしれませんが、必ず現金を準備しておいてください。

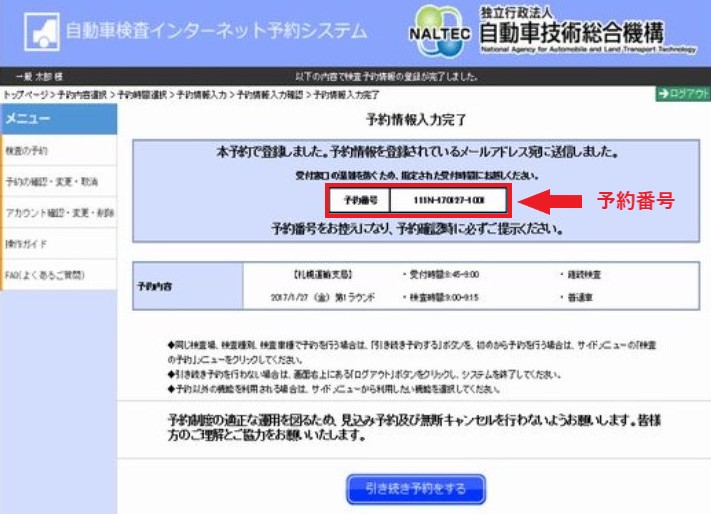

④予約番号

このあとの『1-4.予約をする』で説明しますが、予約後に発行された予約番号が必要です。

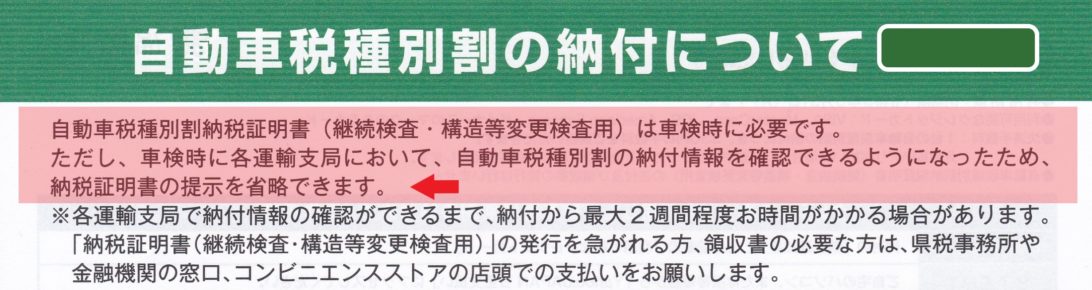

⑤納税証明書

【納税証明書(普通車の場合は不要です)】

車検時に各運輸支局にて、納付情報を確認できるため省略可能です。

【納税証明書(軽自動車の場合は必要です)】

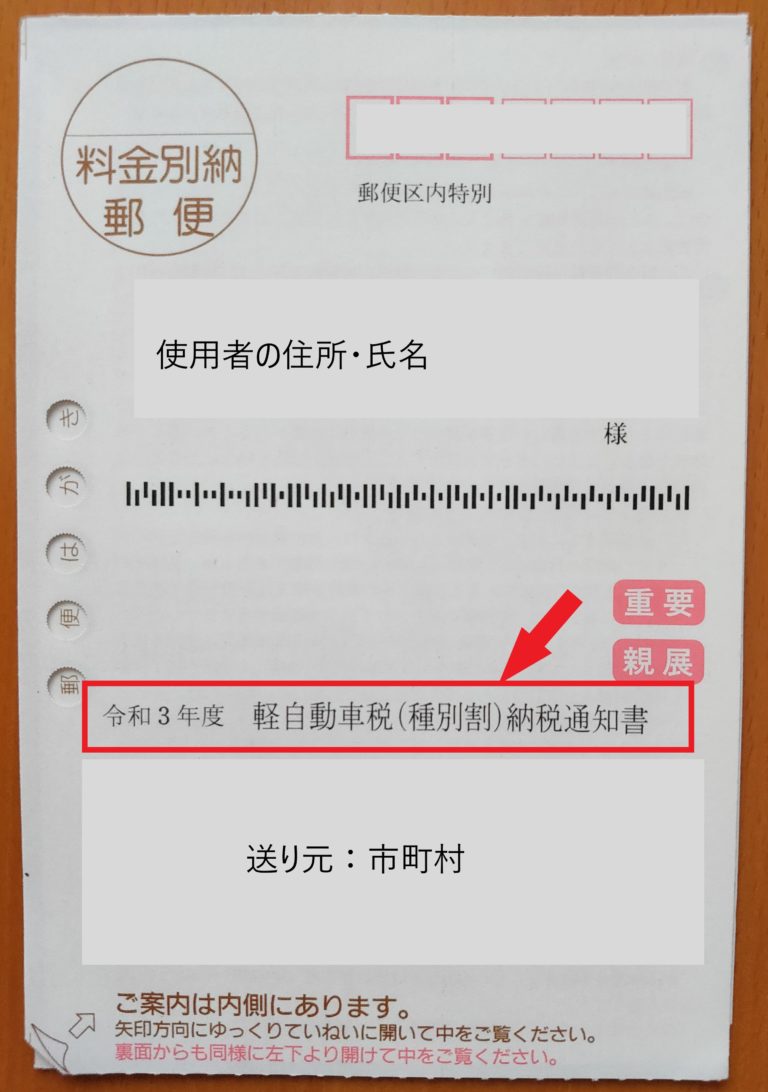

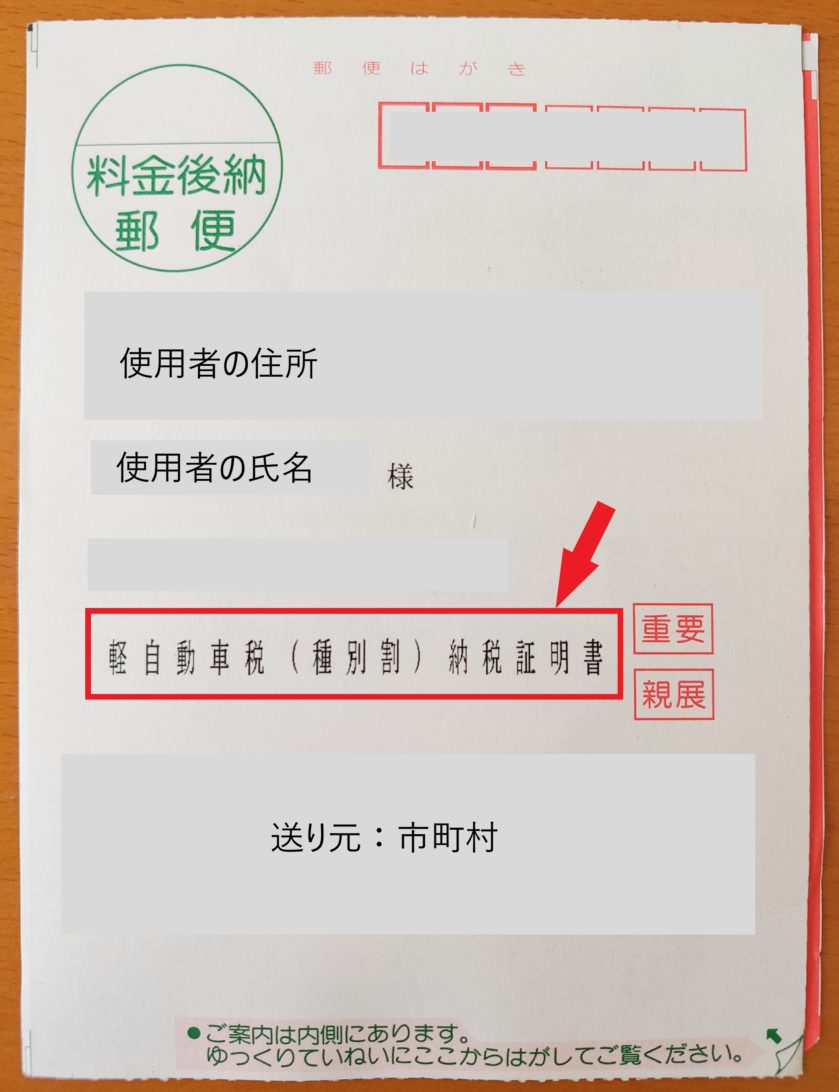

GW前後になると、軽自動車税(種別割)納税通知書が届きます。

軽自動車税は各市町村に納付するため、一元化できていません。

軽自動車の場合は、車検時に納付情報を確認できる納税証明書が必要です。

口座振替またはスマホアプリ(PayPay)で納付した場合は、以下のようなはがきで納税証明書が送付されます。

継続検査の時に提示が必要になるので、大切に保管しておきましょう。

また、普通車も軽自動車も、自動車税を滞納していると受付はできません。

検査場窓口で入手できる無料の申請書類3枚(当日入手可)

①継続検査申請書 ②自動車重量税納付書 ③自動車検査票 ※④点検整備記録簿(無くても可)

当日窓口で入手したら、必要事項を記載します。

申請書類の内容と書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

はじめてユーザー車検をする場合は、一度申請書類をコピーして書いてみることをおすすめします。

完成した申請書類は使えませんが、当日持参して書き写すだけにしておくことでスムーズに受付が完了し、その後の検査が行えるようになります。

はじめは意外と手間がかかるので、検査時間が短くなってしまうこともありました。

鉛筆とボールペンで記載する箇所があるので、間違わないようにしましょう。

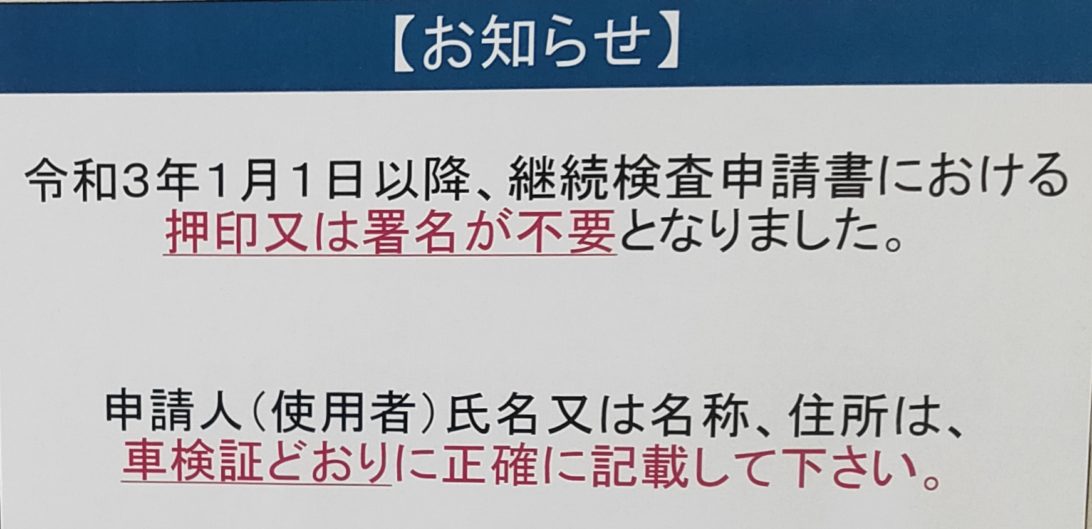

2021年1月1日より変更になった点

以前は車検証に記載されている使用者の押印または署名が必要でした。

・クルマの使用者(名義人)の印鑑 ➡ ※2021年1月1日から、不要になりました。

今後は、代理検査する場合に前もって署名してもらったり、印鑑を準備しておかなくてもよくなりました。

自分自身のクルマをユーザー車検する場合は、あまり気にすることはないのですが、他人名義のクルマの場合は面倒でした。

印鑑が必要なくなったことで無駄な手間が減り、簡略化されました!

1-3.自分で行うクルマのセルフチェック

ユーザー車検で行われる検査の中に、同一性・外観検査という検査があります。

主に車検証に記載された登録内容と同一のクルマか、クルマのライトが点灯するか、外観に目立った破損がないか、など決められた項目を確認しています。

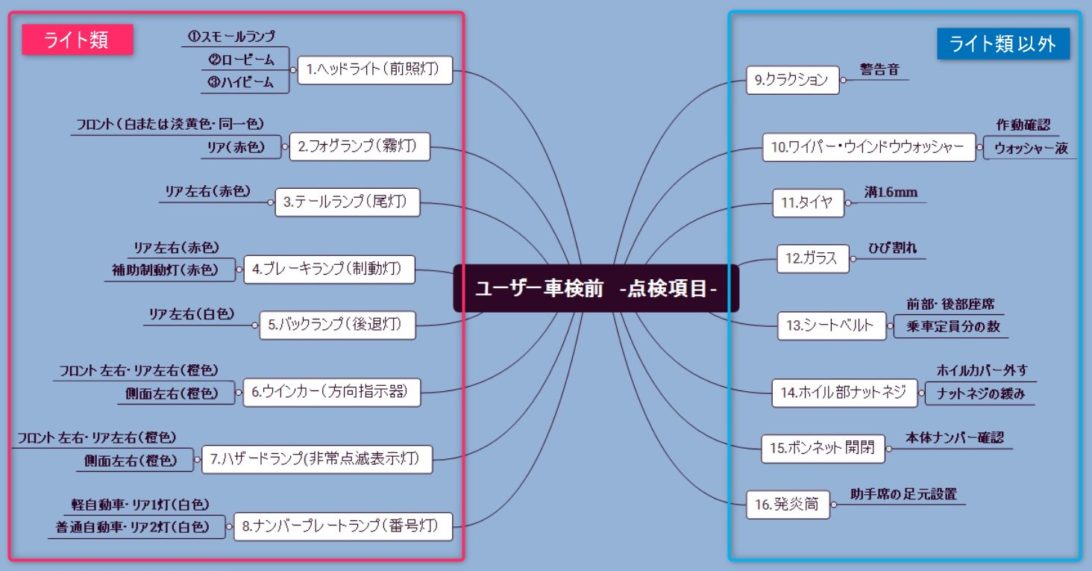

ユーザー車検前にセルフチェック16項目を、自分で確認しておく必要があります。

次の図を見てください。点検する16項目は、以下の通りです。

なんだか項目が多くて大変そうですね。僕にもできるでしょうか?

たくさんあるように感じるかもしれませんが、慣れればあっという間に確認できるようになります。大丈夫ですよ!!!

はじめての場合は聞きなれない名前があると思うので、まずは名前と場所が一致するようにしましょう。

例えば、ヘッドライトといっても①スモールランプ②ロービーム③ハイビームの3種類があります。

あなたのクルマのヘッドライトを点灯させる場合を、イメージしてみて下さい。

自動で点灯するクルマに乗っている人は、自分で操作する機会がほとんどありませんよね。

どうすればスモールランプが点灯するか、ロービーム・ハイビームの区別と操作方法をちゃんと知っておく必要があります。

ヘッドライトは、あくまで1例です。

1~16項目の点検・確認方法については、次の記事で詳しく解説しています。

分かりやすく図解説をしていきますので、自分で点検してみましょう。

【図解】ユーザー車検前のセルフチェック16項目|点検内容を詳しく解説

『これくらい知ってるよ』と思っても、いざユーザー車検になると頭が真っ白になることもあります。

すべてに目を通して、ひとつひとつ動作確認しておいてくださいね。

1-4.予約をする

ユーザー車検を受けるためには、事前に予約をしておかなければなりません。

インターネットか電話で予約をします。

普通車はネット予約のみですが、軽自動車はネットと電話予約が可能です。

ところで、車検はいつから受けることができるのですか?

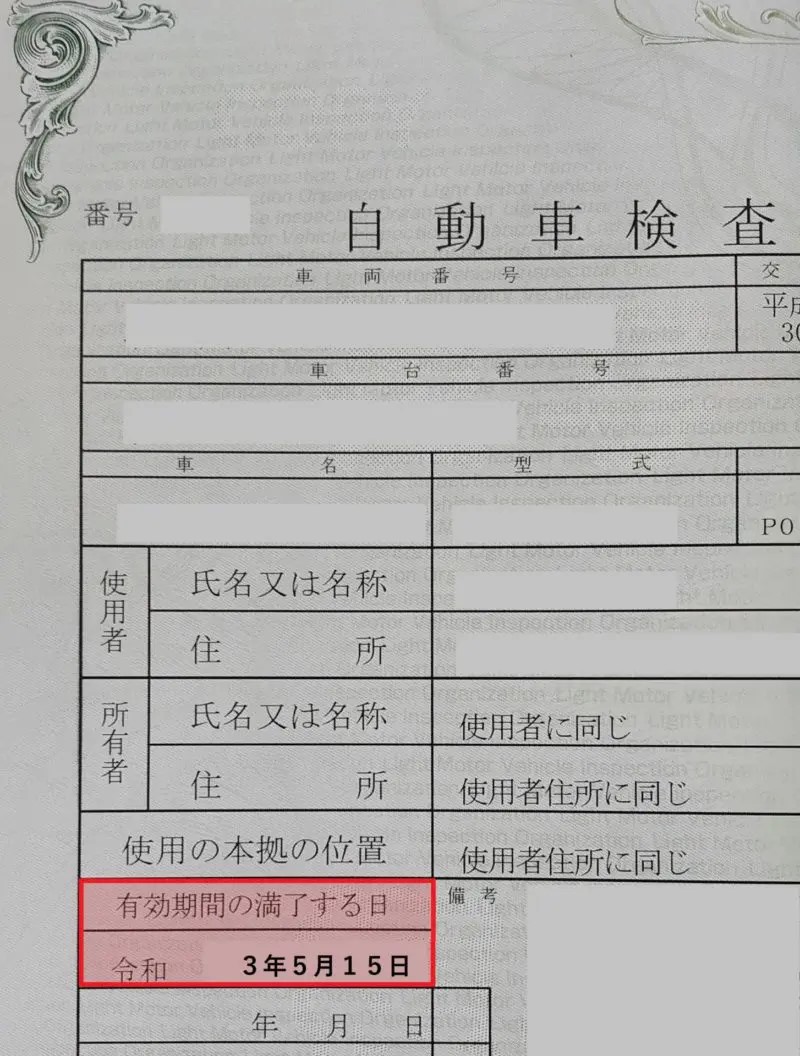

有効期間の満了する日|車検証で確認

車検証に記載されている有効期間の満了する日を、確認してみましょう。

➡ 車検証に記載してある有効期間の満了する日の、1か月前から車検を受けられます!

1か月前とは?

有効期間が5月15日の場合、4月15日~5月15日の間に予約をしましょう。

有効期間までに車検に通らなかった場合、5月16日からは公道を走れなくなります。

※うっかり期間が過ぎてしまった場合は、レッカー移動の手配や仮ナンバーの取得をします。

早めに予約をしていたほうがいいのでしょうか?

➡ 希望する受検日の予約は、約1か月前からできます!

【普通車の場合】自動車検査インターネット予約システムを利用して、ネットで予約します。

自動車検査インターネット予約システムでは15日先(土日祝含む)まで予約ができるので、4月1日には4月15日の予約が取れるということですね。

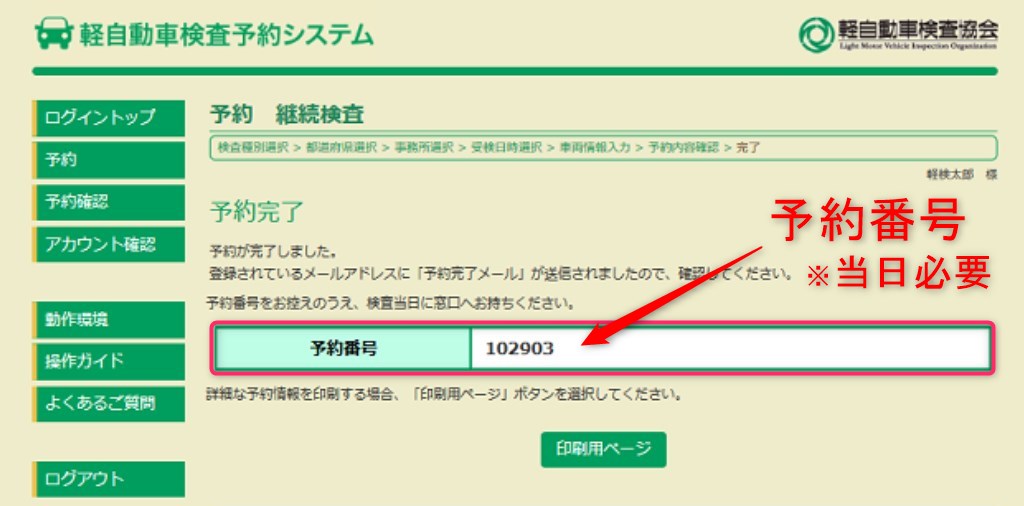

【軽自動車の場合】軽自動車検査予約システムを利用して、ネットか電話で予約します。

軽自動車検査予約システムでは14日先(業務日のみ、土日を含まず14日先)まで予約ができるので、3月29日には4月15日の予約が取れるということですね。

1か月前になったら車検が受けられるので、予約は希望日より前に行っておきましょう!

ネット予約なら、気楽に変更・取消が可能です!

また、他の人が予約の変更をして空きが出る場合もあるので、タイミングが良ければ希望日に変更することも可能です。

まずは、車検証の有効期間の満了する日を確認しておきましょう!

①普通車の予約

普通車の場合は、 自動車検査インターネット予約システム から予約を始めます。

新規の場合はアカウント登録をしてから、予約をしてください。

予約の方法について詳しく知りたい場合は、次の記事を参照して進めてください。

\ 普通車の予約方法 /

【 ユーザー車検の予約 】3分でネット予約!変更・取消が簡単|普通車編

②軽自動車の予約

軽自動車の場合は、軽自動車検査協会ホームページの軽自動車検査予約システムから予約を始めます。

新規の場合はアカウント登録をしてから、予約をしてください。

予約の方法について詳しく知りたい場合は、次の記事を参照してみてください。

\ 軽自動車の予約方法 /

【 ユーザー車検の予約 】3分でネット予約!変更・取消が簡単|軽自動車編

1-5.操作のシュミレーション

ここがとても重要ですよ!

操作のシュミレーションは、2通りあります。

一つは、検査コースに入る前に行われる同一性・外観検査のシュミレーション。

もう一つは、検査コース内で行われる検査コースのシュミレーションです。

どちらも、決まった検査の流れを練習しておくと、本番での検査の時に自信が付きます。

私は、ユーザー車検の前には必ずシュミレーションして、操作の練習をします。

駐車場で停止しているときなど、暇があればやる感じですね。

本番練習ですね!

はい。

でもその前に、どんな検査が行われるのか知っておかなければなりませんよね。

次回のSTEP3では、検査内容について詳しく解説していきます。

ここでは、どのような検査が行われるのか、実際の検査の流れをお見せします。

『STEP3 検査内容』の予習として、見ておいてください。

外観・内装検査の流れ

外観検査(前方)

窓を開閉して、検査官に検査申請書類をすべて渡します

※検査内は声が聞き取りにくいため、左右とも窓を開けておきます

検査官がクルマの前方にきて、すぐ検査を開始します

※身振り手振り・声で指示しますが、声ははっきり聞こえないと思っていたほうがいいです

①スモール

②ロービーム

③ハイビーム④ウインカー右

⑤ウインカー左⑥ウォッシャー

⑦ワイパー⑧ハザード⑨クラクション

①~⑨を15秒以内で行えるようにトレーニングしましょう!

Step2

同一性の確認(車内)

検査官が運転席に近寄り、運転席前のメーターパネルを確認します

・シートベルト警告灯など(ランプが点灯しているか確認)

・走行距離オドメーター(書類に記載した走行距離と一致するか確認)

同一性の確認(ボンネット開閉)

⑩下車してボンネット開ける

・車台番号確認(車検証の車台番号と一致するか確認)

⑪ボンネットを閉め、運転席に戻る

・シートベルト(後部ドアを開閉して確認)

・発炎筒(助手席ドアを開閉して確認)

・ホイルナット(ナットの緩みがないか確認)

外観検査(後方)

検査官がクルマの後方に廻り、検査をします

⑫ウインカー右

⑬ウインカー左

⑭ブレーキ

⑮バック

⑯ハザード

ギアをP(パーキング)にして停車する。

⑫~⑯を15秒以内で行えるようにトレーニングしましょう!

待機

検査官が窓際にきて、すべての検査申請書類を渡してくれます

検査申請書類には、検査コース内で記録器に挿入するものがあるので、すぐ取り出せるように運転席前のダッシュボード付近に置いておきましょう。

初めて車検を受ける場合や不安な人は、検査官に声を掛け補助(サポート)を依頼します。ハザードにしておけば、言い忘れても必ずきてくれます。

慣れないうちは、ほかの検査の妨げにならないよう、恥ずかしがらずに補助(サポート)してもらいましょう。

ここから先は検査コースの流れです。

第1ブロック

同一性の確認・外観検査

検査コースに入場する前に、検査が行われます。

第2ブロック

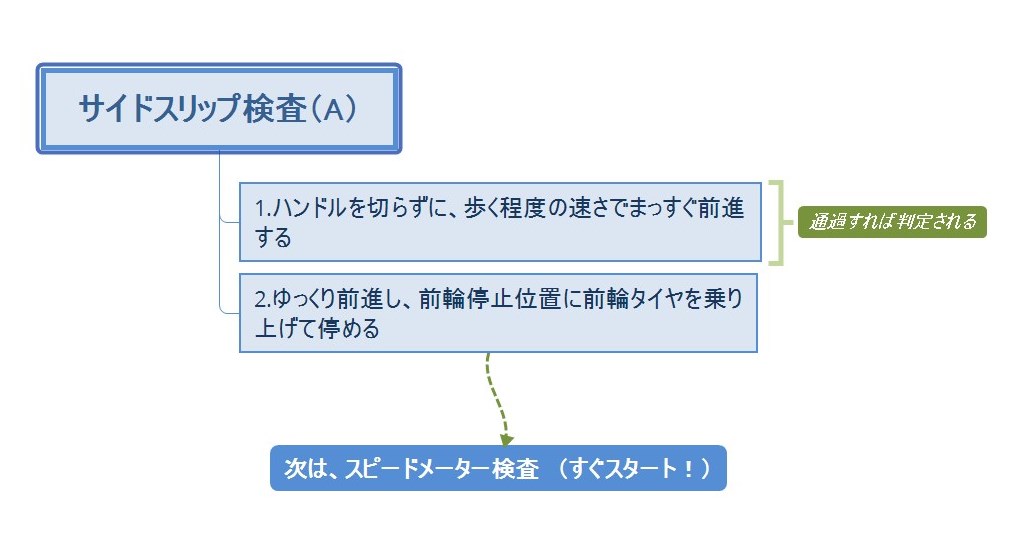

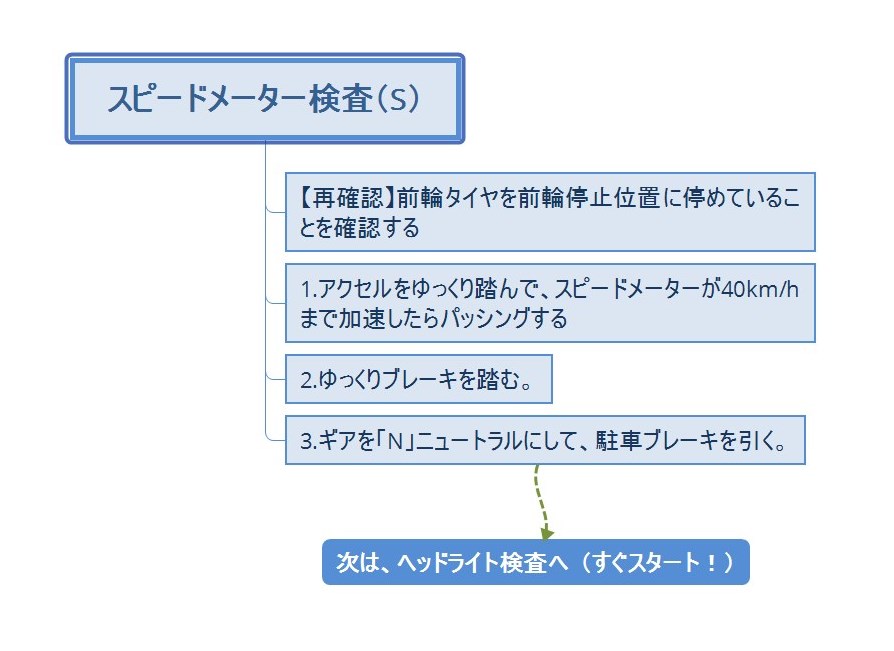

検査コース内:A・S・H・B検査

A:サイドスリップ検査

S:スピードメーター検査

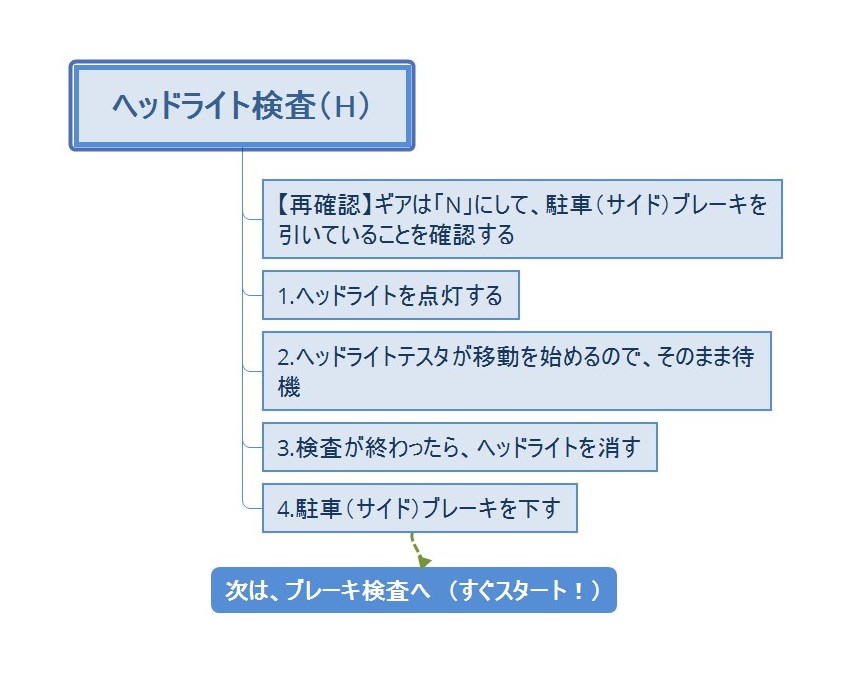

H:ヘッドライト検査

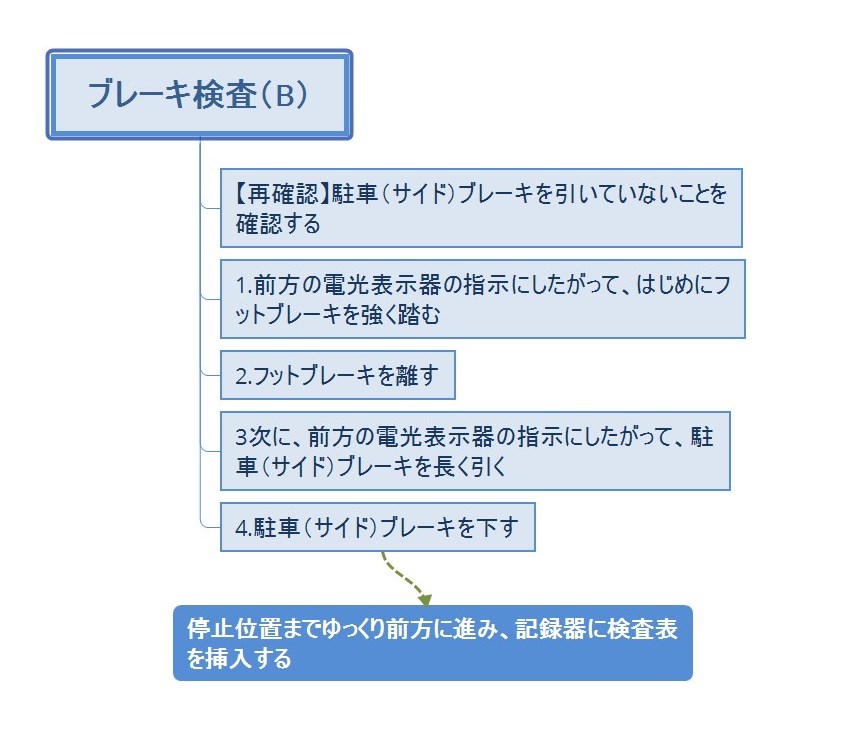

B:ブレーキ検査

第3ブロック

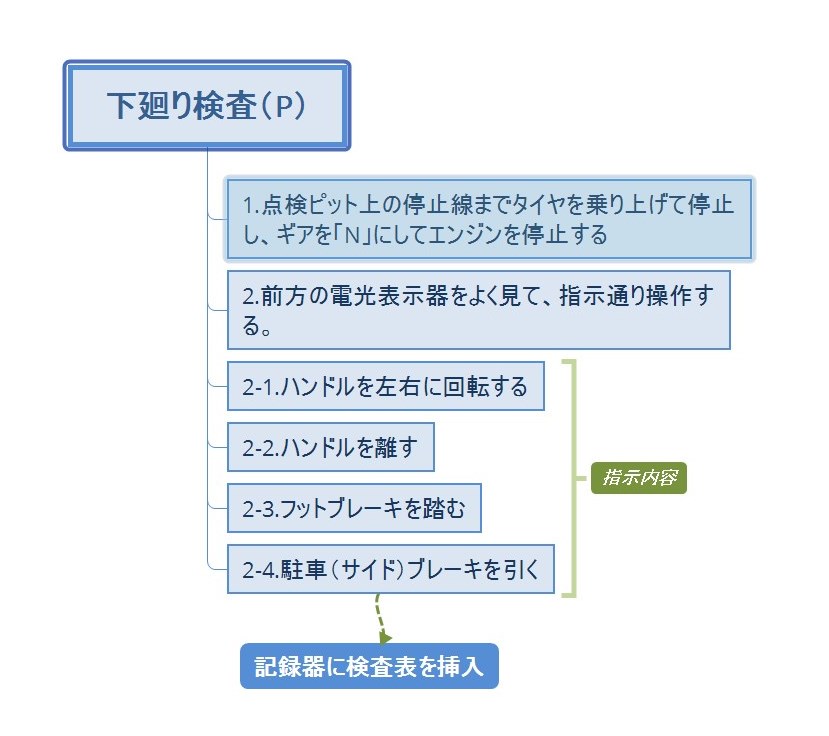

下廻り検査

第4ブロック

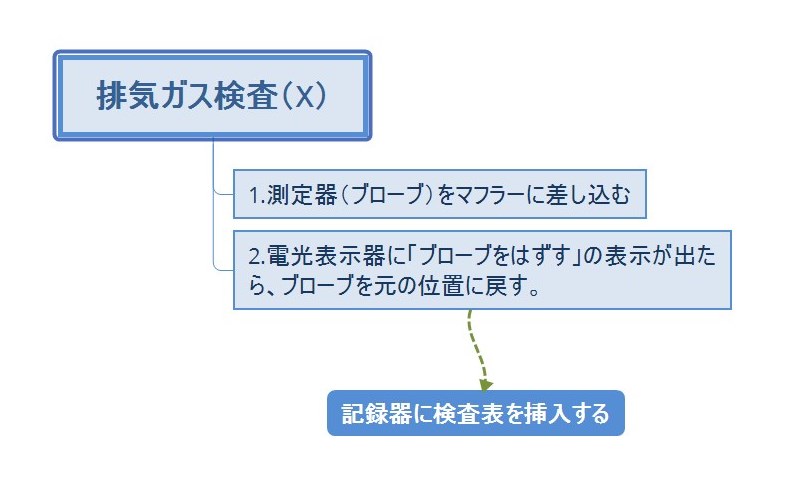

排気ガス検査

総合判定

検査結果

検査書類一式に判定の押印を押してもらったら、窓口へ提出します。新しい車検証と標章をもらってください。

これで終了です。お疲れさまでした!

再検査

不合格になった場合

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

この検査が、実際にはあっという間に終わってしまいます。

事前に何度もシュミレーションと練習をして、ユーザー車検前のルーティンにしましょう。

検査を受けるためにやっておくと安心なので、オススメです!

まとめ|【事前準備編】はじめてのユーザー車検|基礎講座2

今回の『基礎講座2』では、事前準備について解説してきました。

今回の講座内容を、おさらいしておきましょう。

STEP2で学んだ事

- 事前準備の流れ -

Point 1

最寄りの検査場を探す➡普通車の場合は地方運輸局、軽自動車の場合は軽自動車検査場で、車検が行われます。場所は別になります。➡継続検査の場合は、全国どこの検査場でもOK!

Point 2

ユーザー車検に必要なものを準備する

2021年以降、ユーザー車検に必要なもの

①自動車検査証(車検証)

②自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)

③費用

④予約番号(コピーまたはメモでも良いです)

⑤納税証明書(普通車は不要・軽自動車は必要)➡①~⑤を準備しましょう。

窓口で入手できる申請書類

①継続検査申請書

②自動車重量税納付書

③自動車検査票

※④点検整備記録簿(無くても可)

Point 3

自分で行うクルマのセルフチェック➡ライト類の点灯確認と、ライト類以外の点検をすべてセルフチェックします。

Point 4

予約をする

➡ ユーザー車検は、車検証に記載してある『有効期間の満了する日』の1か月前から受けられます

※有効期間までに車検に通らなかった場合、公道を走れなくなります。

➡インターネットか電話の2つ。変更や取消も可能!

Point 5

操作のシュミレーション(ルーティン)

➡実際の検査の通りにイメージして練習します。

2年ごとにユーザー車検をするので、意外と操作手順を忘れています。

操作のシュミレーションは、まだピンとこないと思いますが、実際に、ユーザー車検の検査場で行われる動作になります。

基礎講座2はここまでです。

次回は、 STEP3 ユーザー車検の検査内容について解説していきます。

おすすめ『ネット車検』

1.ネット予約『ホリデー車検』車検完了まで約30分~1時間|全国約220店舗【PR】

\ 全国約220店舗で展開する『立会い車検システム』です。/

【セールスポイント】

車検完了まで約30分~1時間。

整備箇所は、お客様ご自身の目で確認していただいたうえで、整備に取りかかります。

料金も明確で、安心です。

2.WEB割『ニコニコ車検』車検基本料金が全車種均一「1万円!」【PR】

\ WEB限定 1,000円割引実施中!/

ニコニコ車検は、神奈川(横浜/平塚/寒川/小田原/川崎)埼玉(所沢)東京(八王子)に展開している「格安車検」です。

セールスポイント

安い!車検基本料「全車種1万円」

充実の「アフターサービス」

「国が認めた」安心の設備と整備

税金も保険も「分割払いOK!」

車検後2年間の「整備保証付き」

「輸入車・ハイブリッド車」OK