これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

今回は、申請書の書き方を詳しく解説していきますよ!

見てすぐわかる【図解】にしました。

【図解】申請書の記載方法|軽自動車編

ユーザー車検をするクルマの車検証を見ながら、記入していくだけです。

まず、ユーザー車検に必要なものはこちらです。

1-1.ユーザー車検に必要なもの

名義人が準備するもの

- 自動車検査証(車検証)

- 軽自動車税・納税証明書 無い場合➜ ※役所の税務課で再発行

- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)

クルマの使用者(名義人)の印鑑 ※代理人検査でも名義人の印鑑が必要(※2021年1月より不要になりました。)- 費用

一つでも足りない場合は、受検できませんのですべて揃えておきましょう。

検査場窓口で入手できる書類3枚

申請書類は、当日入手が可能です。

①継続検査申請書 ②自動車重量税納付書 ③軽自動車検査表(1)-表面-

軽自通車に必要な申請書類は、以下の3枚です。

PDFファイルになっていますので、コピーして参照してみてください。

申請書類の書き方について、実際に記載してみると当日に迷わずに済みます。

詳しい内容は、次の章を参照しながら作成してくださいね。

申請書に記載するために準備するものは、こちらです。

申請書記載|準備するもの

- 車検証

- 申請書類一式(協会事務所・支所の窓口等で入手できます。)

- 申請者の印鑑

- 筆記用具(ボールペンと鉛筆を使用します)

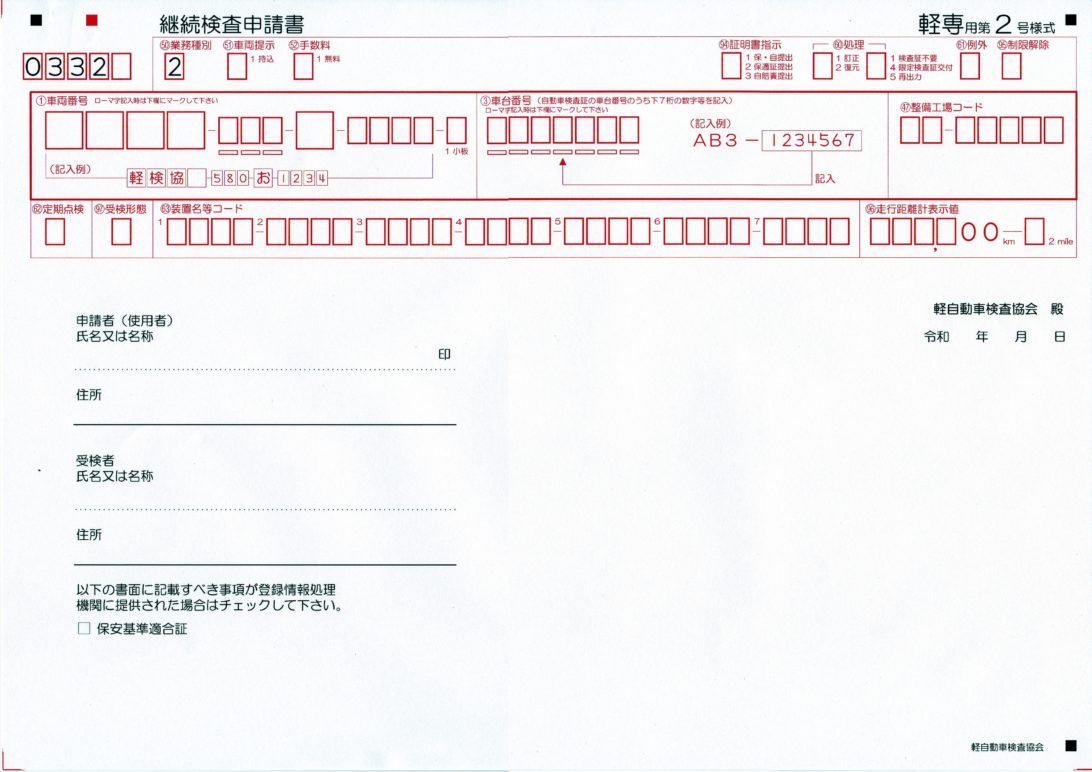

1.継続検査申請書

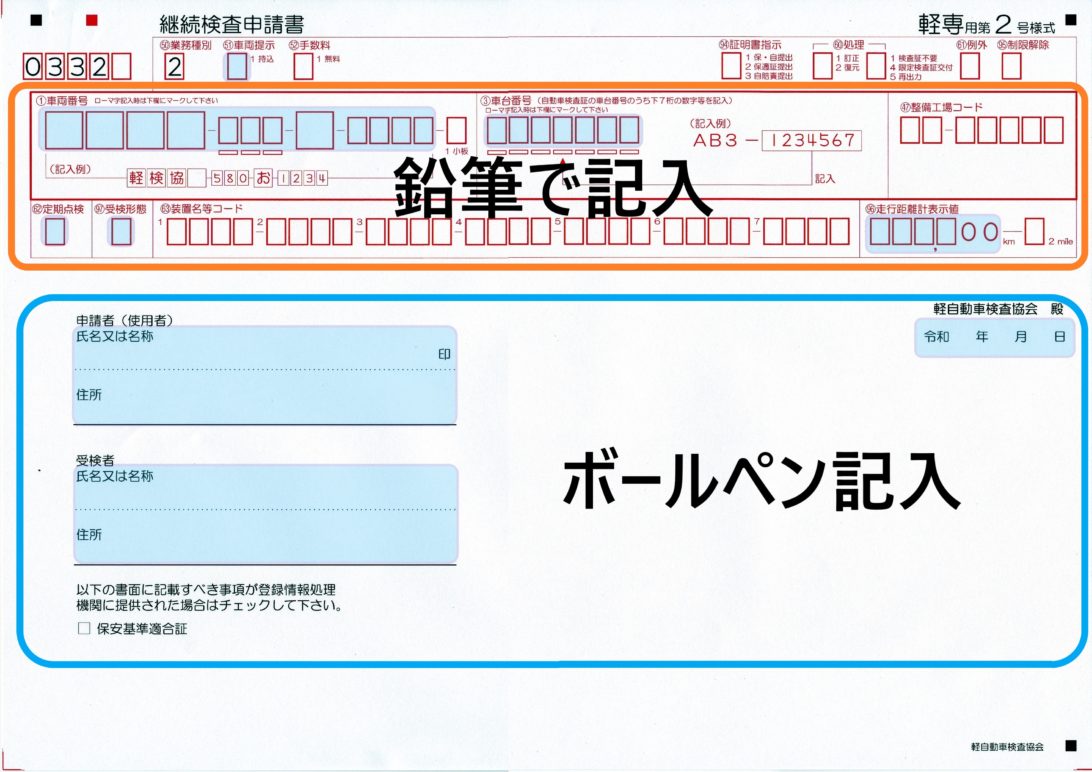

青い枠の部分に記入していきます。

鉛筆で記入する箇所とボールペンで記入する箇所があるので、注意してください。

鉛筆で記入するのはこの用紙の上部分だけです。そのほかの用紙はすべてボールペンで記入します。

詳しく説明していきますね。

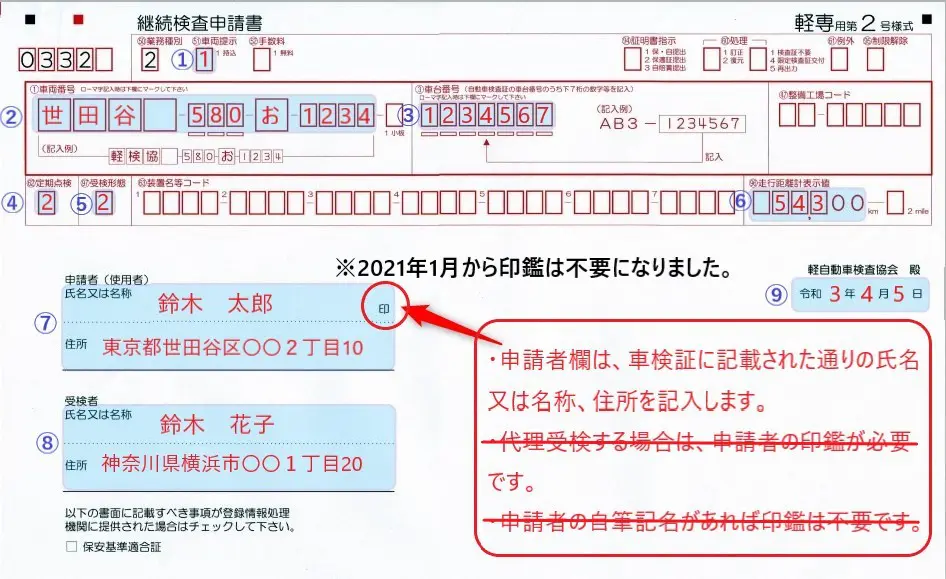

記入条件)父親(鈴木太郎)名義のクルマを娘(花子)が利用しており、代理でユーザー車検をする場合の書き方を例にしています。

・申請者:鈴木太郎(車検証の名義)

・受検者:鈴木花子(父親名義のクルマに乗用しており、ユーザー車検を代理受検する)

➡ 鈴木花子が記名する場合は、申請者の欄に鈴木の印鑑を押印する。 ※2021年1月より、印鑑は不要になりました。

- 車両提示:自分でクルマを検査場に持ち込んでユーザー車検をする、持ち込み車検 ➜「1」

- 車両番号:車検証の記載通りに記入

- 車台番号:車検証の記載している下7桁の数字を記入

- 定期点検:【24か月定期点検整備記録簿】がない・提出しない「1」、定期点検簿がある・提出する「未記入」

- 受検形態:本人受検「1」、代理受検「2」

- 走行距離計表示値:下2桁は「00」とする。

- 申請者・氏名(名称)住所:車検証の名義人

- 受検者・氏名(名称)住所:ユーザー車検を受検する人

- 日付:検査実施日

記入のお手本はこちらです。

氏名や住所は、車検証に記載されている通りに記入しましょう。

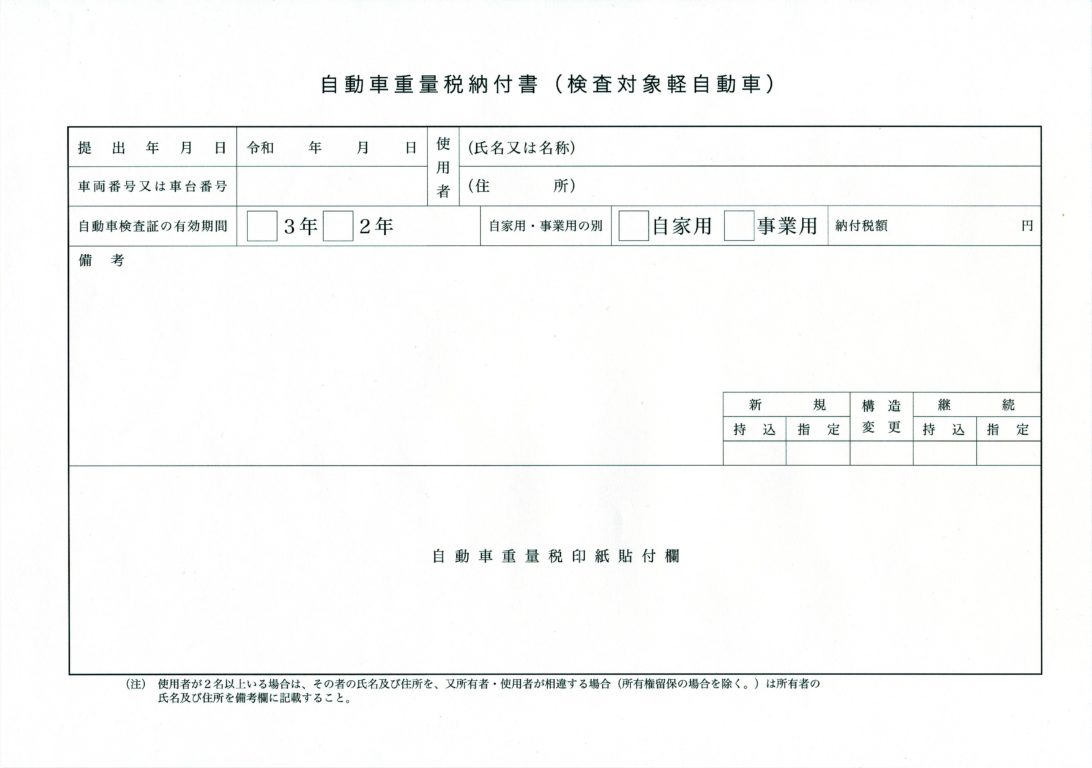

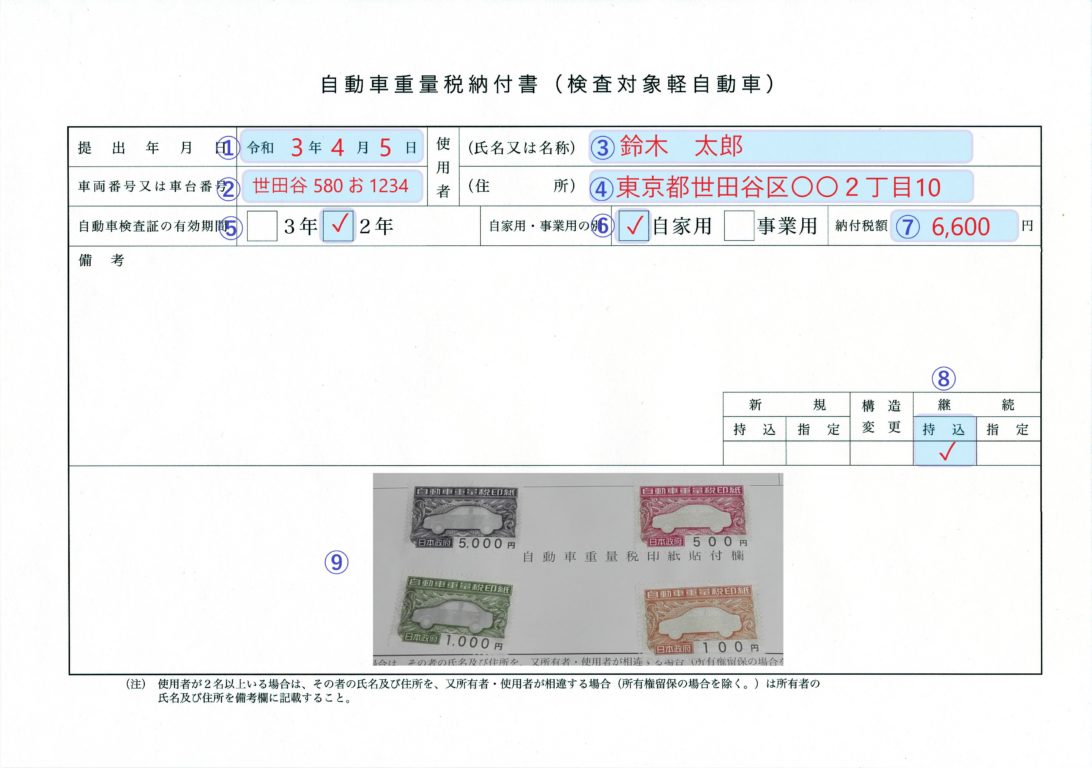

2.自動車重量税納付書

すべてボールペンで記入します。

- 提出年月日:ユーザー車検日

- 車両番号または車台番号:車検証通りに記載

- 使用者・氏名(名称):車検証に記載の名義人

- 使用者(住所):車検証に記載の名義人の住所

- 自動車検査証の有効期間:新車購入時は3年、通常は2年にチェック

- 自家用・事業用の別:普段使う場合は自家用車にチェック

- 納付税額:軽自動車の2年間分の重量税

- 検査種類の別:継続検査の持ち込み車検もチェック

- 自動車重量税印紙貼付欄:⑦の納付税額分(窓口で印紙購入時に、担当者が貼ってくれます。)

記入のお手本はこちらです。

納付税額(重量税)が分からない場合は、下記のサービスで照会できます。

\ すぐにわかります!/

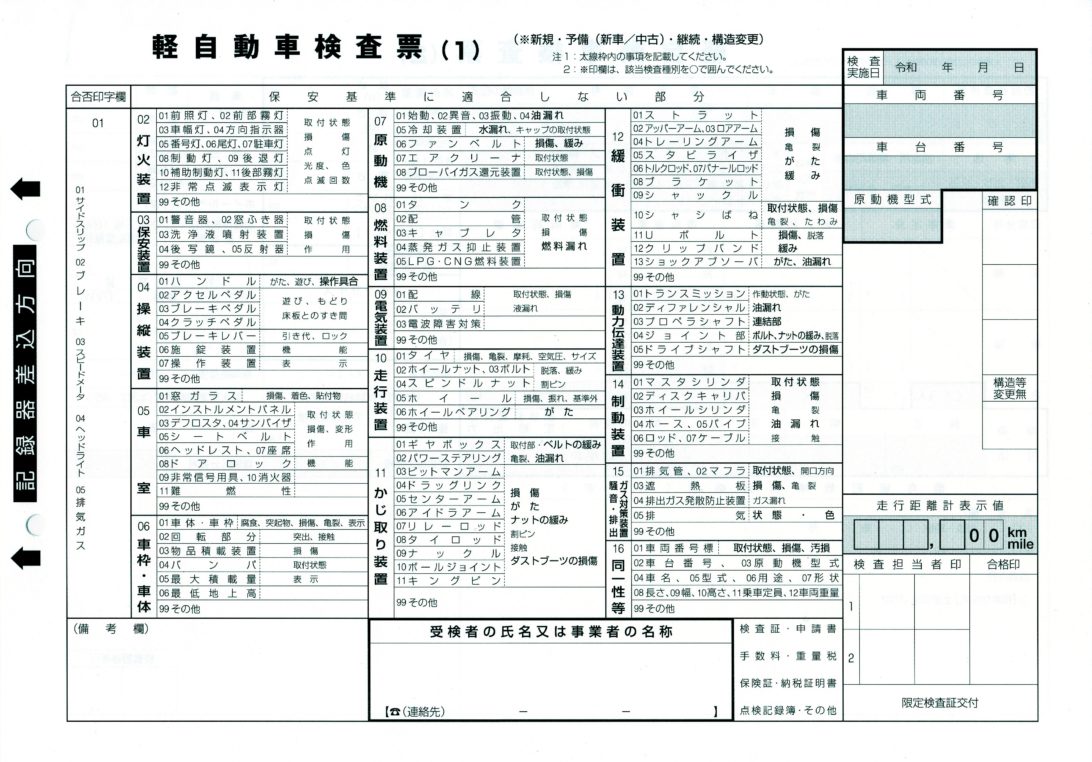

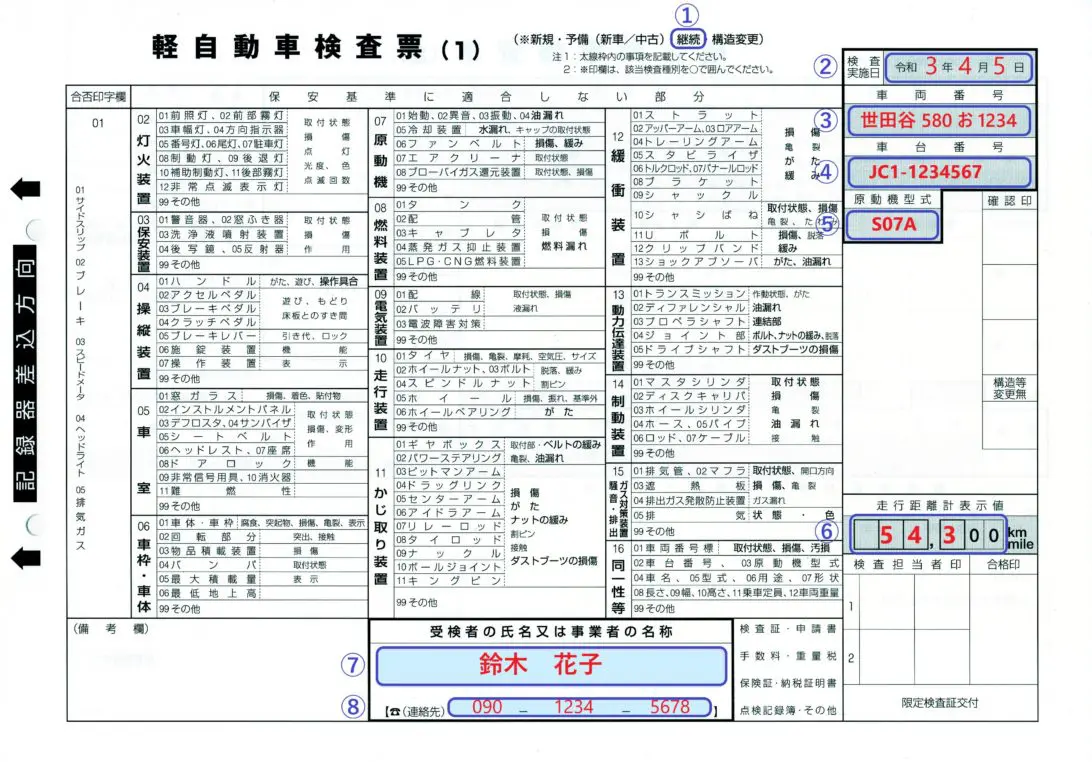

3.軽自動車検査表(1)-表面-

すべてボールペンで記入します。

- 検査種類の別:「継続」を〇で囲む

- 検査実施日:ユーザー車検日

- 車両番号:車検証の記載通りに記入

- 車台番号:車検証の記載通りに記入

- 原動機型式:車検証の記載通りに記入

- 走行距離計表示値:下2桁は「00」とする

- 受検者または事業者の氏名:ユーザー車検を受検した人

- 連絡先:受検者の電話番号を記入

3.軽自動車検査表(2)-裏面-

継続検査の場合、裏面は記入しなくてよいです。

4.点検整備記録簿

24ケ月点検整備を実地した場合は、【24か月定期点検整備記録簿】を提示します。

提示しなくてもユーザー車検は受検できます。

窓口で問われたときに「点検整備記録簿はありません」と事実を言えば、注意喚起程度でそれ以上は特に言われることもありません。

ただし、

検査時に点検整備記録簿の提示があり、定期点検整備の実施が確認できた場合には「点検整備記録簿記載あり」、検査時に点検整備記録簿の提示がなく、定期点検整備の実施が確認できなかった場合は「点検整備記録簿記載なし」と車検証に記載されます。

\ こちらの記事に詳しく書かれています /

点検整備実施状況について平成27年1月より車検証への記載が始まります

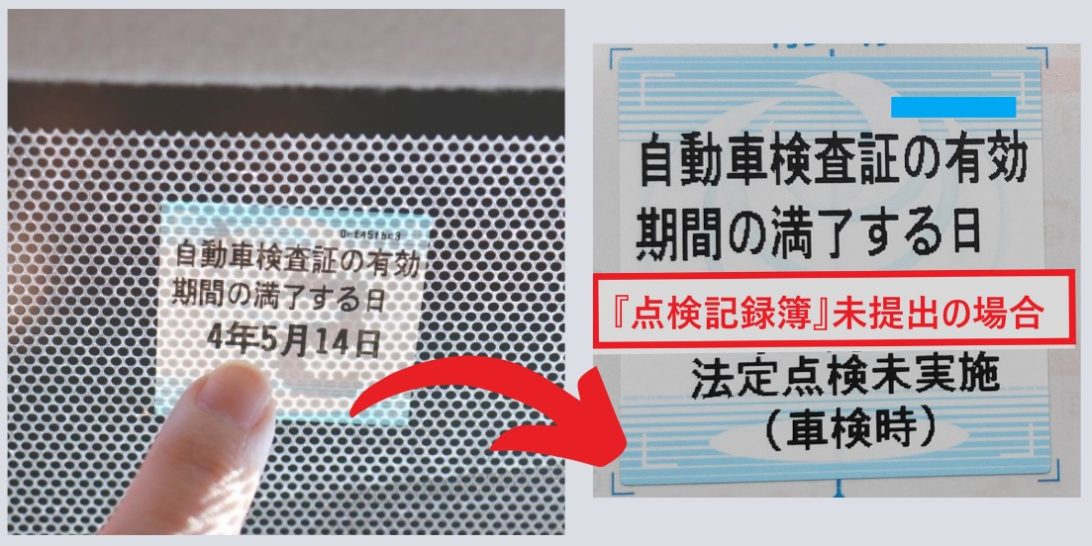

車検証と一緒に貰えるクルマの窓に貼るステッカーにも、「法定点検未実施」と記載されるようになりました。

定期点検整備の注意喚起です。

記載されても、これを見ることは2年に一度くらいです。

ユーザー車検を受けるために、絶対必要な申請書類は①~③までの3枚です。

①継続検査申請書 ②自動車重量税納付書 ③軽自動車検査表(1)-表面-

1-2.申請書類のダウンロードについて

申請書類をホームページで印刷して使うことも可能です。

コピーと印刷は違います。

コピーは複写なので位置がズレたり色が一定でないので、認められていません。

①用紙についての注意点 ②印刷についての注意点 ③記載方法についての注意点、をよく確認して使用してください。

決められた条件があるので、当日に窓口で取得するほうが無難かもしれません。

私のおすすめ!

申請書類はコピーして自宅で落ち着いて記入し、当日持参しよう!

ユーザー車検のメインは検査なので、申請書類で戸惑ってしまうと幸先悪いですよね。

慣れていないと書類申請を完成するのは意外と時間がかかってしまい、検査時間に影響してしまいます。

自宅で落ち着いて作成したものを持参して、当日は書き写すだけにしましょう。

これは私がいつもやっている方法です。

落ち着いて検査コースに並ぶことができますよ。

軽自通車に必要な申請書類は、以下の3枚です。PDFファイルになっていますので、コピーしてください。

今まで説明してきたところに戻って、鉛筆とボールペンで作成してみてください。

書類のダウンロード

印刷して実際に使う場合は、注意事項をよく読んで印刷して使ってください。

1.継続検査申請書 2.自動車重量税納付書

①用紙についての注意点、②印刷についての注意点、③記載方法についての注意点、をよく確認して使用してください。

OCR申請書は、電子機器で読み取りを行います。

コピーではズレやかすれが生じるため、プリンタから直接印刷をしたものが必要です。

継続検査の場合は、次の申請書が必要です。

その他の各種申請書(PDFファイル)もありますので、様式を間違わないようによく確認してダウンロードしてください。

3.軽自動車検査表(1)-表面-

※印刷したものを使用することはできません。

協会事務所・支所の窓口等で、もらってください。

まとめ|申請書の記載方法【 軽自動車編 】

申請書類一式の3枚は必須なので、車検証を見ながら間違わないよう記入しましょう。

窓口の事務員さんが確認してくれますので、あまり神経質になる必要はありません。

記載する際は車検証を手元に準備して、同じ通りに記載してくださいね。

全体の流れがわかるこちらの記事も、参考にしてみてください。

-

-

当日予定OK!ユーザー車検は半日あれば合格できる!|検査の流れと時間

続きを見る