これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

家族が所有するクルマも代理でユーザー車検してきたので、何度も経験してきました。

車検のたびに10万円以上も業者に払っているなら、ユーザー車検のおつりで好きなものが買えますよ!

軽自動車のユーザー車検(予備検査込み)

かかった費用 30,240円

これまで行ってきたユーザー車検は普通車のみでした。

今回はじめて軽自動車も経験してきたので、ここでは軽自動車のユーザー車検について紹介していきたいと思います。

実は前から興味はあったんですけど。自分ににできるか自信なくて・・・

私にもできるかしら?

もちろんはじめてのユーザー車検の時は、私も一人でびくびくして不安でしたが、あっさり終わってしまって拍子抜けしたのを覚えています。

ユーザー車検が行われる検査場へ行ってみてください。

あなたが知らないだけで、自分で車検を受けている人は毎日たくさんいますよ。

男性だけでなくもちろん女性でも、やることはみんな同じです。

解説に入る前に、ユーザー車検を受けた場合、どれくらいの費用がかかるのか気になりませんか?

車の維持費がかなり安くなるので、2年に一度の恒例行事になっています。

もし、車の走行に不安なことや気になっていることがある場合は、検査前に整備工場で点検してもらうことを忘れないでくださいね。

ユーザー車検はこんなひとにおすすめ

- ユーザー車検が自分も出来るか、気になっている

- 使用頻度の少ない車があるけど、手放さずに維持費を抑えたい

- 車検の期日が間近に迫っていて、なんとか車検に通したい

- 整備費にかかるお金が高くて、車の維持費を節約できないか考えている

特別クルマに詳しい必要はありませんよ!

初心者のひとでもこれから学べば、次回の車検に十分間に合います。

では、早速解説していきます。

ユーザー車検の完全マニュアル!

ユーザー車検は、車の検査をする試験会場のようなものです。

あなたがなにか資格を受験をする場合、試験勉強をして万全の準備をするように、ユーザー車検も検査をする前の準備をしておかなければなりません。

試験の準備をして、本番はいつも通り試験を受けるだけですよね。

ユーザー車検も同じです。

この記事では、ユーザー車検の検査前の準備についてわかります。

では、順番に解説していきます。

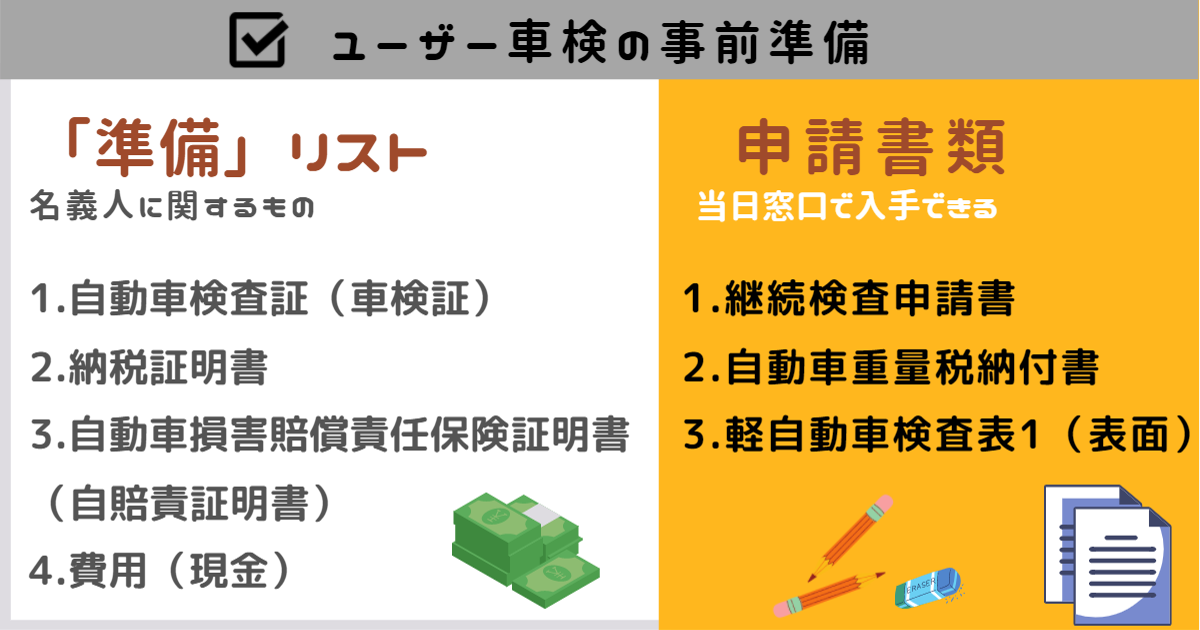

1-1.ユーザー車検の事前準備|必要なもの

ユーザー車検の前に、準備しておかなければならないものがあります。

①クルマの名義人に関するもの

登録しているクルマの名義人が準備するものは、次の4つです。

準備① 名義人に関するもの

- 自動車検査証(車検証)

- 納税証明書 ➡ 紛失した場合 再発行の方法

- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)

- 費用(現金)

※クルマの使用者(名義人)の署名または印鑑は、2021年1月より不要になりました。

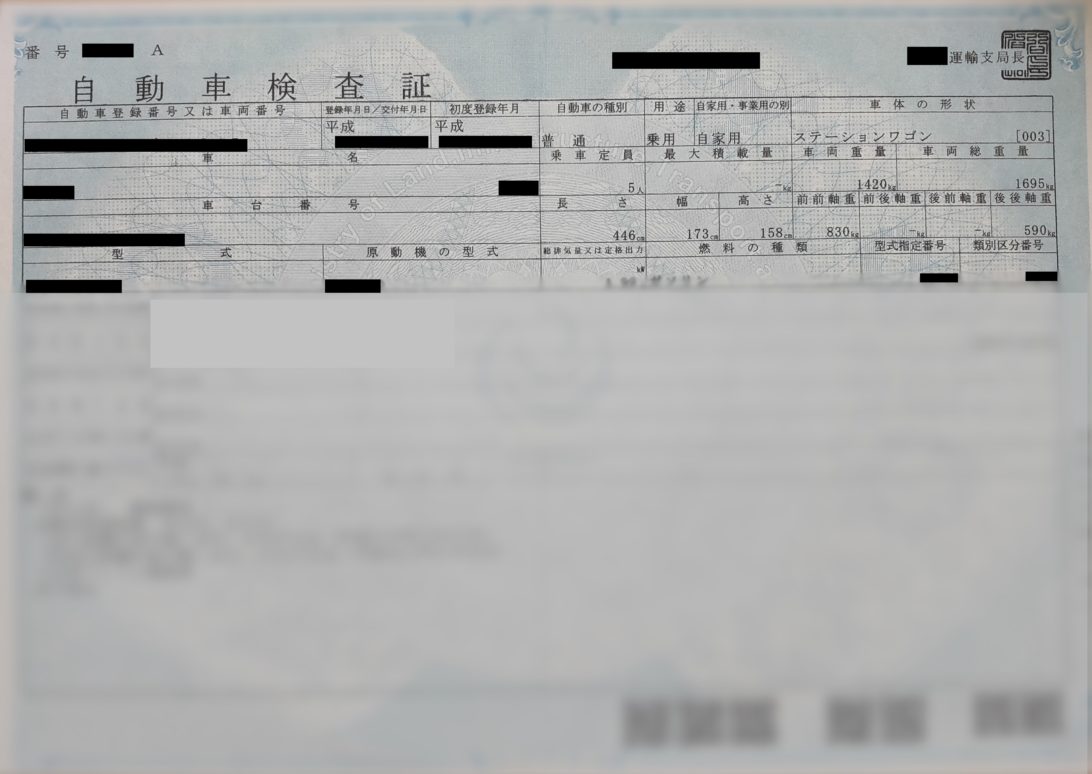

自動車検査証(車検証)

クルマのダッシュボードの中に入っていることが多いです。

車検を受けるクルマの所有者や型式などの、基本情報が記載されています。

注意車検証は携帯義務があり、検問や事故等で提示を求められて不携帯の場合に罰金が科せられます。

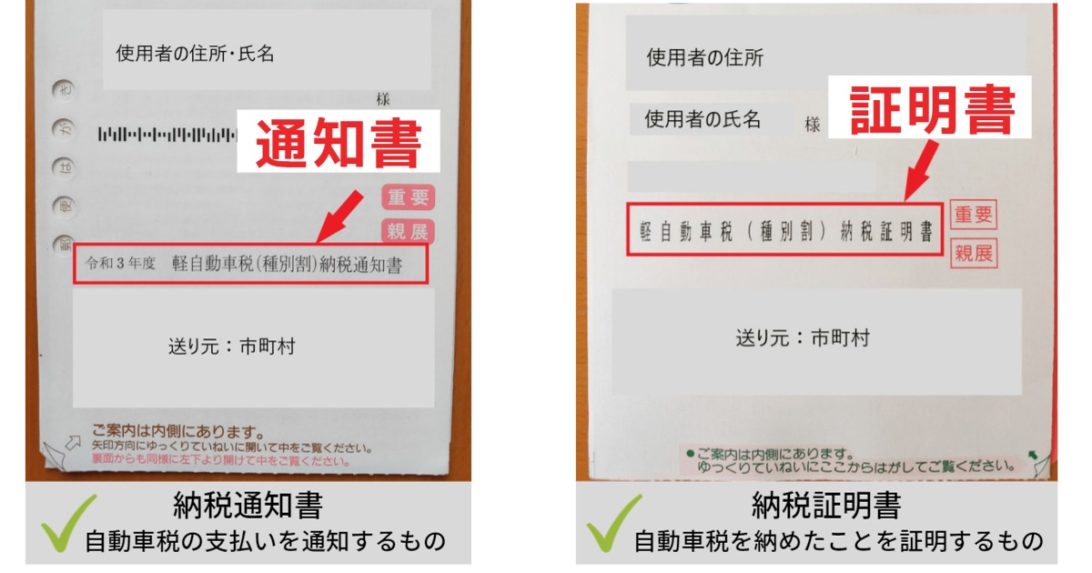

納税証明書

軽自動車税は、所有者が所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課される地方税です。

納税している場合は、所在地の自治体から納税証明書が郵送されます。

納税前のお知らせの納税通知書と、納税後の証明書の納税証明書の2種類がありますので、間違わないようにしてください。

右の画像の『納税証明書』を準備します。

注意未納がある場合は、必ず完納する必要があります。滞納して納税証明書を所持していない場合は、車検は受けられません。

もし紛失している場合は、市町村の税務課に問い合わせて再発行してもらいましょう。

自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)

クルマのダッシュボードの中に、保険証と一緒に保管している場合が多いです。

自賠責保険は対人にのみ損害を補償する保険で、必ず加入しておかなければなりません(加入義務)。

対物や運転者自身のけがにも対応する任意保険とは異なる保険なので、保険証を間違わないようにしてください。

ここで、とても大切な保険の話。自賠責保険と任意保険との違いを知っておいてくださいね。

自賠責保険は、自分に対しての補償は一切ありません。

また、事故を起こした際にガードレールを壊したり、よその家の壁を破損させた場合の対物補償はないので、自費で補償しなければなりません。

人を怪我させた場合の補償も限度があり、超過分は自費になります。

つまり、自賠責保険は対人の最低限の補償しかないということです。

クルマの事故で、人生が大きく変わってしまった人は多くいます。

クルマに乗る場合は、任意保険に加入してないなら絶対に乗らないことです。

時間は戻りません。

注意車検証と同様に自賠責証明書も携帯義務があり、検問や事故等で提示を求められて不携帯の場合に罰金が科せられます。

費用

ユーザー車検で必要なお金は、法定費用というものです。

これは、現金でのお支払いになります。

クレジットカードやキャッシュレス決済は今のところ使用出来ません。

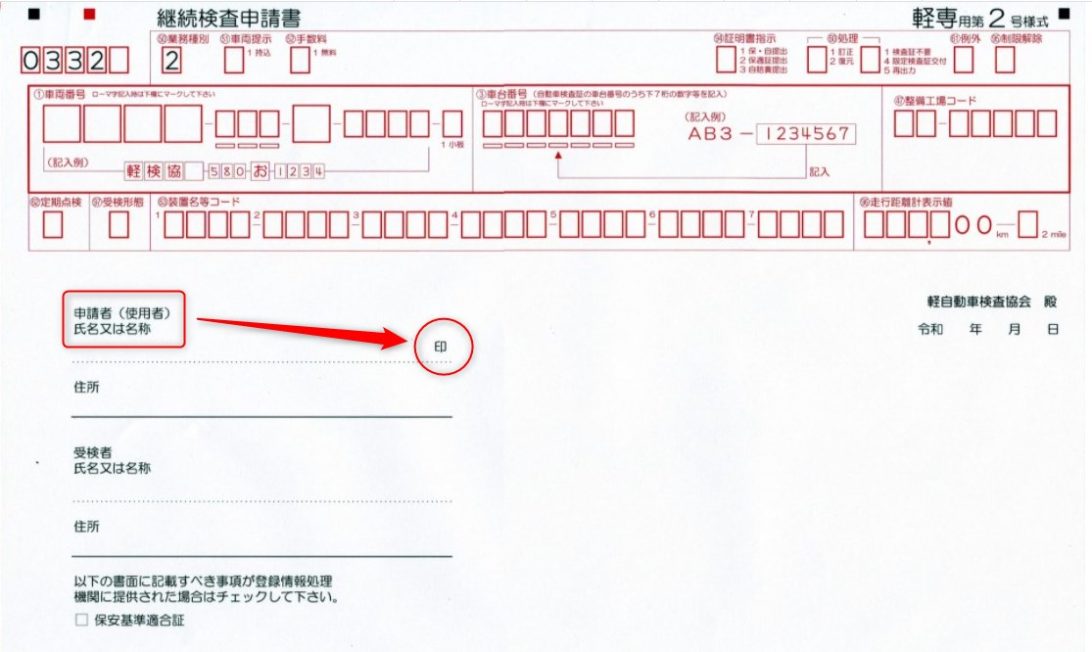

クルマの使用者(名義人)の印鑑|2021年から不要に!

検査場窓口で入手する②継続検査申請書の中に、押印する箇所がありました。

◎2021年1月より、印鑑の押印は不要になりました。

クルマの所有者の印鑑が必要だったので、事前に所有者の押印をもらうか、三文判の印鑑を準備しておく手間が面倒でした。

無意味なハンコ制度の撤廃により、今後印鑑は不要です。

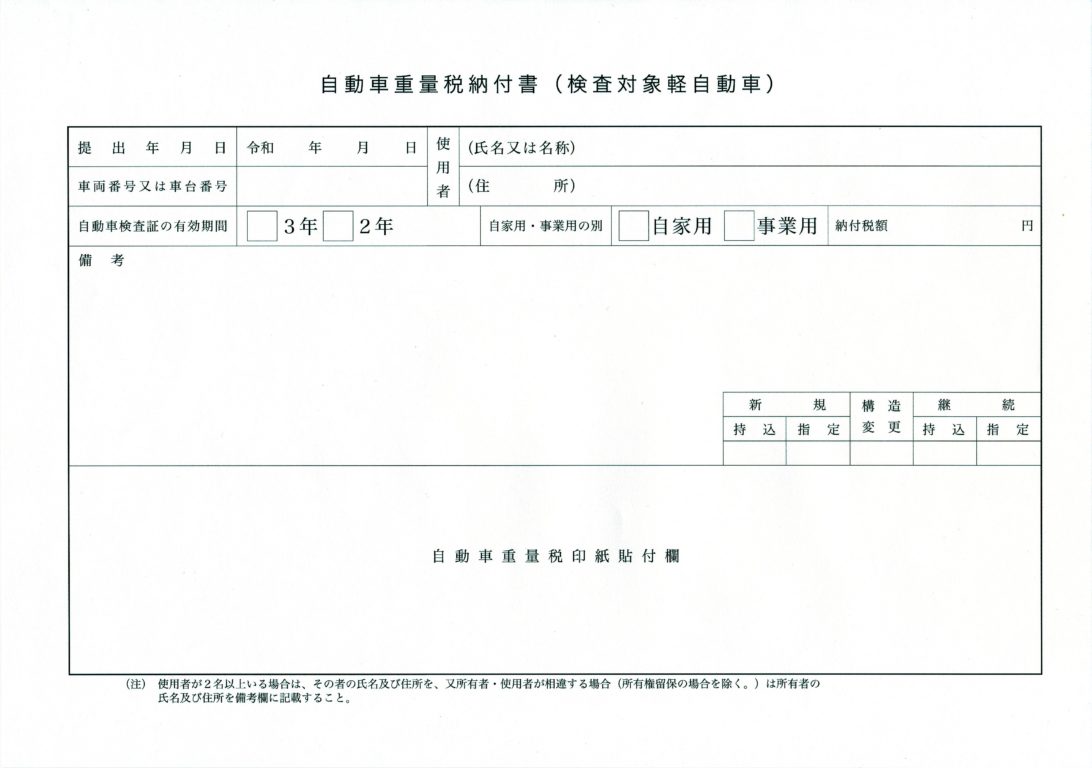

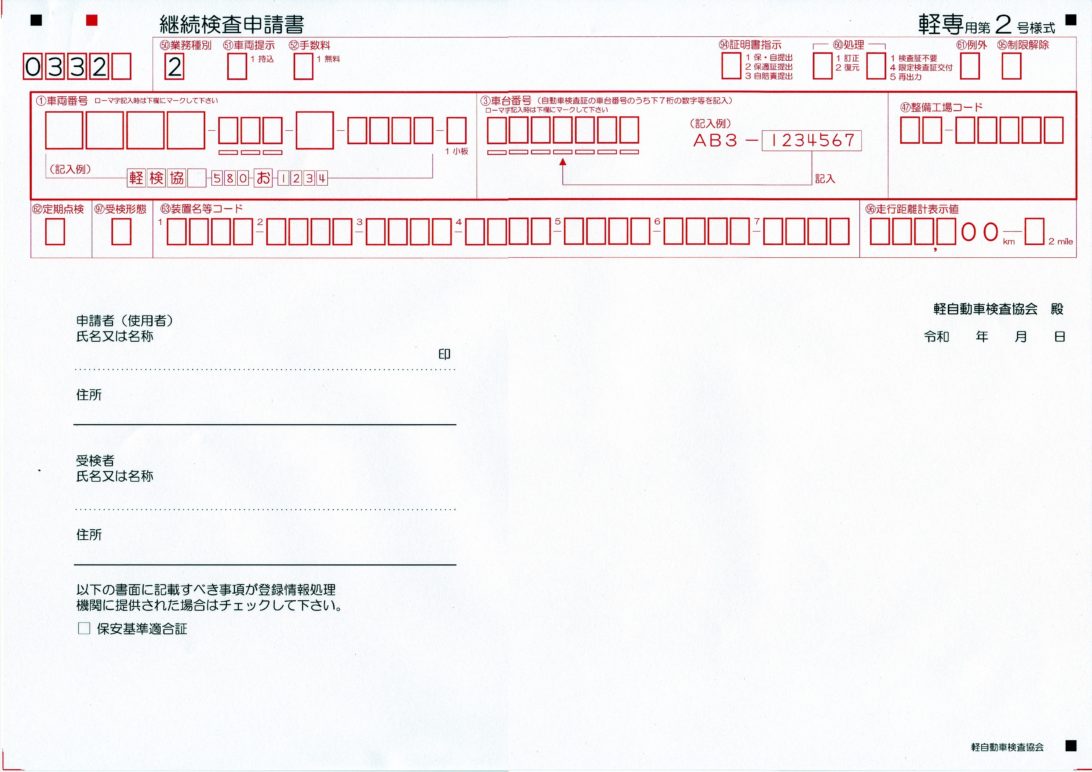

②申請書類3枚

次に申請書類が必要になりますが、当日検査場内の事務所窓口ですべて入手ができます。

準備② 申請書類3枚

- 自動車重量税納付書

- 継続検査申請書

- 軽自動車検査表 1(表面)

※裏面の軽自動車検査表 2 は、構造等変更の検査で記入する記載欄で、通常の継続検査では記入することはありません。

準備するのに、特別大変なものはありません。

必ず持参すべき必要なものは、早めに確認して揃えておきましょう。

申請書の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

当日、申請書類を作成する手間をできるだけ省けるポイントがあるので、ぜひ目を通しておいてください。

次はユーザー車検で最低限必要な費用について、説明していきます。

1-2.ユーザー車検の事前準備|費用

軽自動車にかかるユーザー車検の費用は、下記のとおりです。

費用の内訳 :合計 30,240円

【ユーザー車検:法定費用】

- 自動車重量税 6,600円

- 自賠責保険料 21,140円

- 検査手数料 1,400円

【その他必要経費】

- 予備検査 1,100円

私が2020年に軽自動車のユーザー車検を受けた時の費用は、本当に30,240円だけです。

業者に依頼して車検を通してもらうと、車の整備費、交通費、人件費などがかかるので費用が高くなってしまいます。

つまり、ユーザー車検を行った場合の最低限の費用は、『法定費用+予備検査=30,240円』これだけです。

法定費用は、①自動車重量税②自賠責保険料③検査手数料の3つの費用のことです。

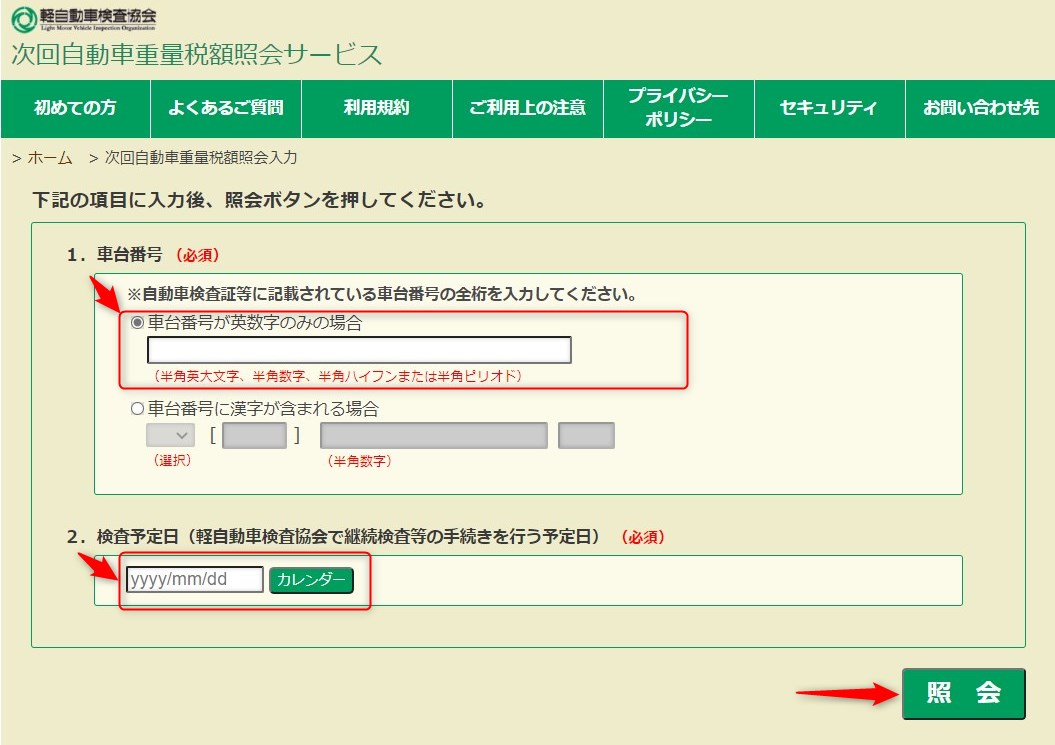

①自動車重量税

軽自動車の重量税は、自家用車か事業用車かによって異なり、またエコカー減税が適用される場合や13年経過、18年経過したかによっても費用が変わります。

あなたのクルマの重量税を確認する照会サービス【次回自動車重量税額照会サービス】があるので、こちらで税額を見て確認しておきましょう。

車検証に記載している車台番号(全桁)を記入して、検査予定日を選択すればすぐに照会結果がでます。

②自賠責保険料

自賠責保険料は、2年ごとの車検に合わせて通常24か月分の支払いになりますが、新車購入時は車検が3年後になり37か月分を支払います。

また、中古車を購入したり車検が切れていたりして再度加入するなど、個人の条件によって金額が異なる場合があります。

③検査手数料(印紙代)

ユーザー車検で検査を受けたり、印紙や証紙など購入する費用が検査手数料です。

不合格になった場合は、再度検査を受け直します。

もし、その日のうちに整備して再検査が可能なら、追加費用なしで2回まで検査を受けることができます。

別日にクルマの整備をして再度検査をする場合、15日以内なら再検査が可能です。

その場合は、限定自動車検査証の発行を窓口で行っておきます。

15日を過ぎた場合は、すべての検査をやり直す必要があります。

当日の再検査の場合は検査手数料の追加分は必要ありませんが、当日以外に再検査する場合は検査手数料を支払うことになります。

④予備検査

予備検査は、検査場の外で行われている本番前の簡易検査になります。

任意で行うものですが、私は毎回この予備検査を利用します。

ユーザー車検を行う人は、多くの人が利用しているといってもいいでしょう。

その理由については、後に紹介します【1-5.テスター屋】にて説明しますので、ここでは省略します。

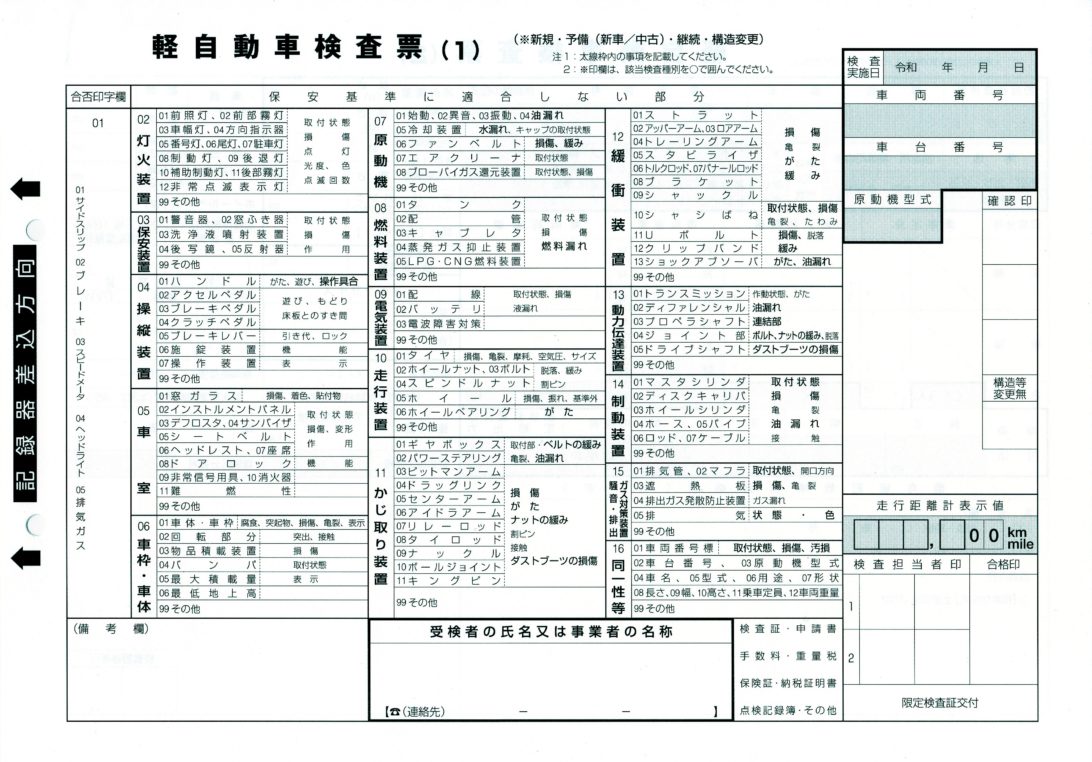

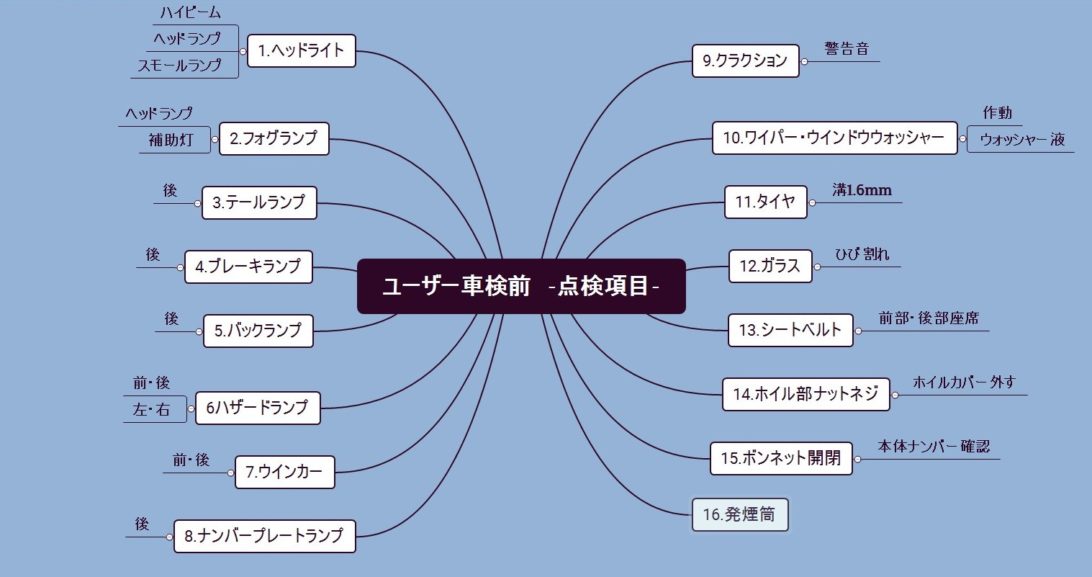

1-3.ユーザー車検の事前準備|検査前の点検

検査場では、毎回決められた項目を検査しています。

すべての項目をクリアしなければ、車検に通りません。

一つでも不備がある場合は不合格になるので、事前にチェックしておく必要があるのです。

ユーザー車検前の点検項目をまとめてみました。

これを見れば、どんな検査が行われるかわかると思います。

点検項目1~16までの説明は、ここでは簡略します。

別の記事で詳しく説明していますので、こちらをご覧ください。

1-4.ユーザー車検の事前準備|検査予約

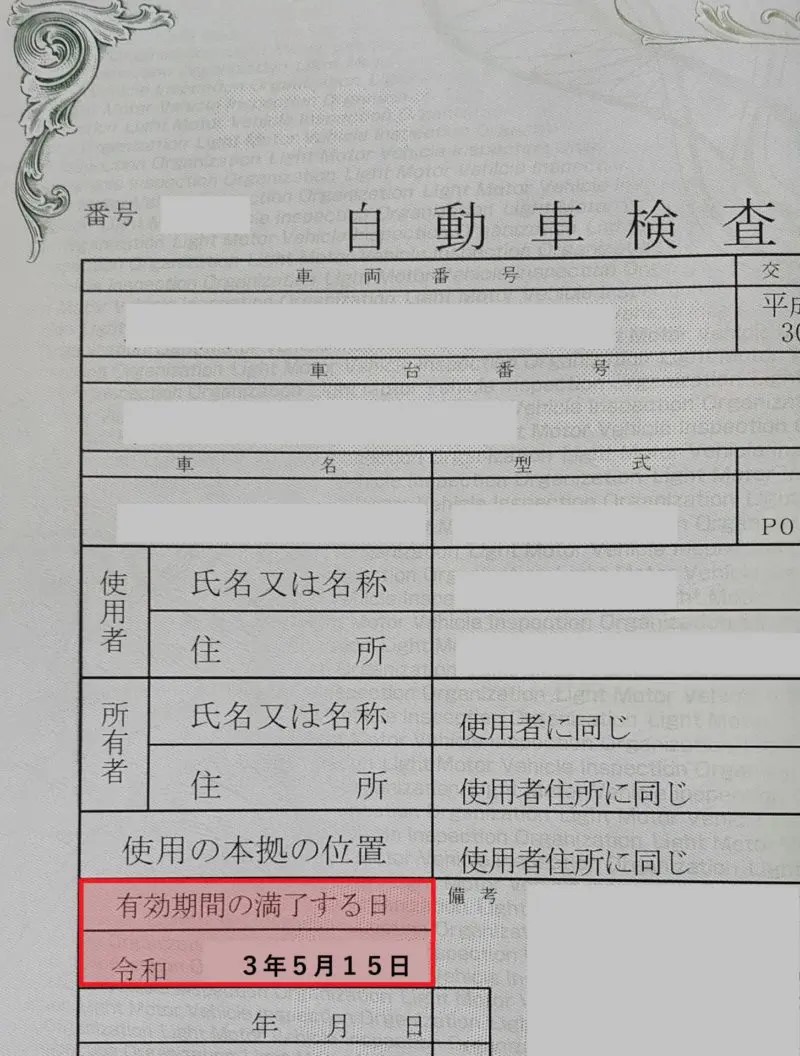

車検って、いつからいつまでに受ければいいか、知っていますか?

車検の満了日

車検証の中に、有効期間の満了する日が記載されています。

クルマの窓ガラスに貼られている車検シールは、外から見ると年月だけが記載されているため正確な期日になっていません。

車検証の中の、有効期間の満了する日を必ず確認しておきましょう。

検査予約

車検を受けるのは、満了日の1か月前から受けるのが基本です。

有効期間の満了する日:5月15日

➡1か月前とは、4月15日~5月15日までの期間

ユーザー車検をする場合は、自分で検査日の予約をします。

軽自動車の専用ページ【軽自動車検査予約システム】で行います。

予約の手順を解説していきます。

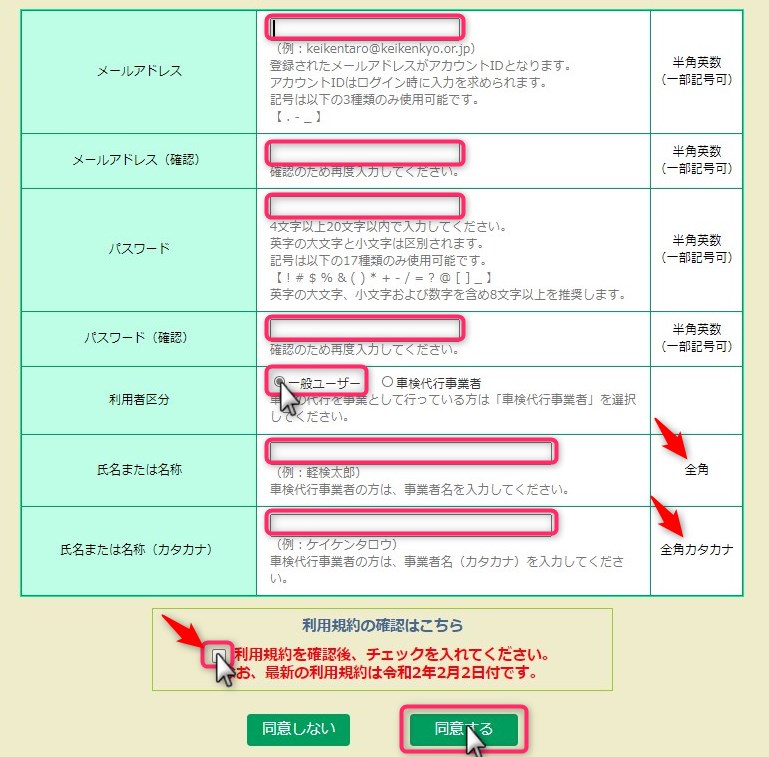

アカウント登録

はじめて利用する場合は、アカウント登録をしておきます。

アカウント登録はすぐに済みます。

ユーザー車検を行う人の名前で登録してください。

次の2年後のユーザー車検を受ける機会があればアカウントはそのまま使えますので、IDとパスワードをメモしておきましょう。

【有効期限】 アカウント登録の有効期限は、2年1か月です。

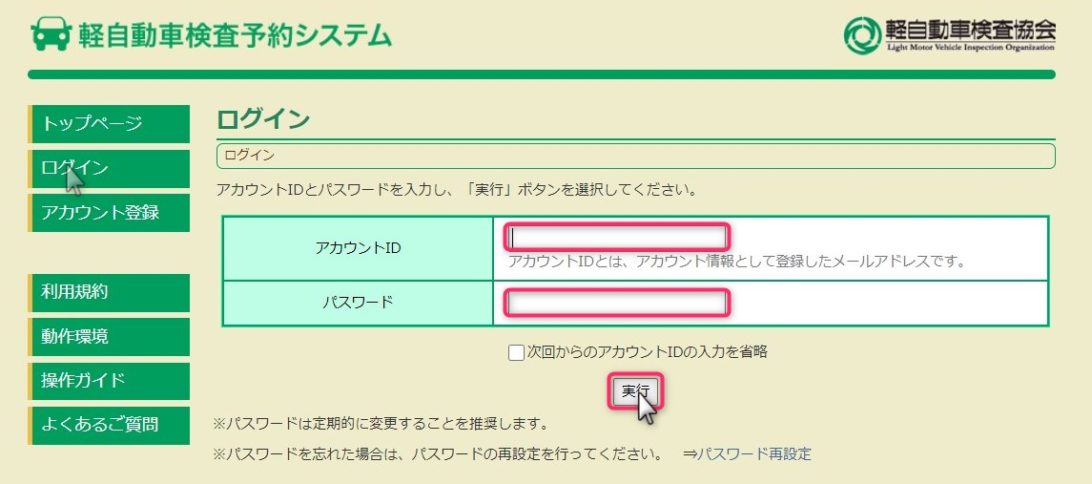

ログイン

では、アカウント登録で作成したアカウントID(メールアドレス)とパスワードを入力して、ログイン実行しましょう。

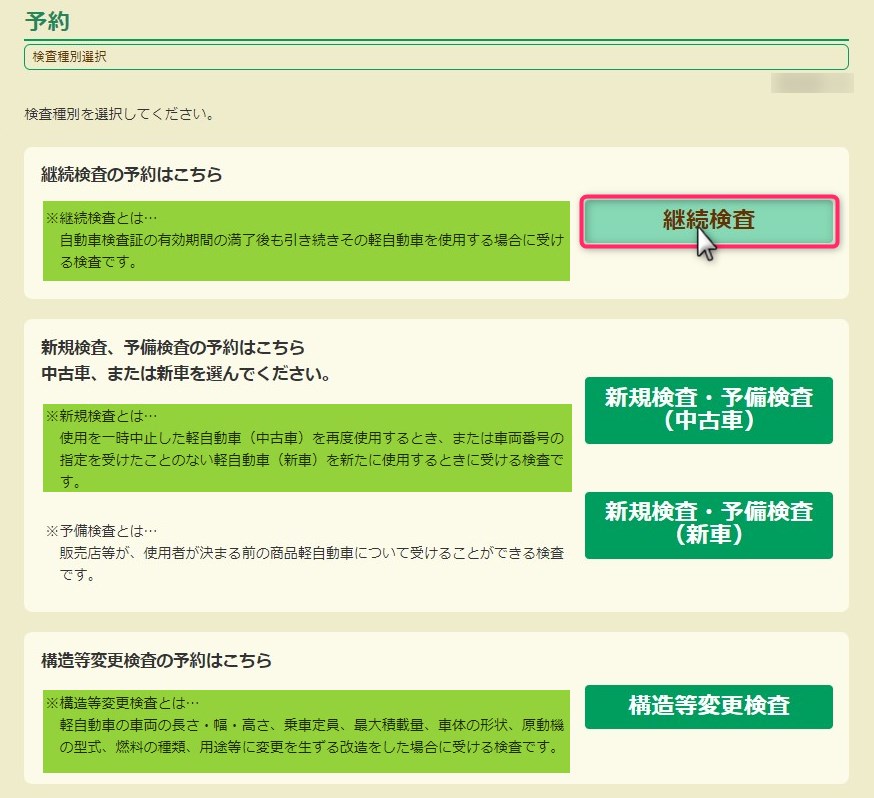

検査予約

さっそく、検査の予約をしていきます。

検査種別は、大きく3つに分かれています。

継続検査・新規検査・構造等変更検査です。

検査種別

- 継続検査とは、現在登録中のクルマを継続して使用したい場合に、引き続き更新するようなイメージです。

- 新規検査は、新車購入時や車検切れの過去に登録抹消したことのあるクルマを再度使用したい場合です。

- 構造等変更検査は、クルマの改造をした場合です。

ほとんどが更新を行う継続検査になると思います。

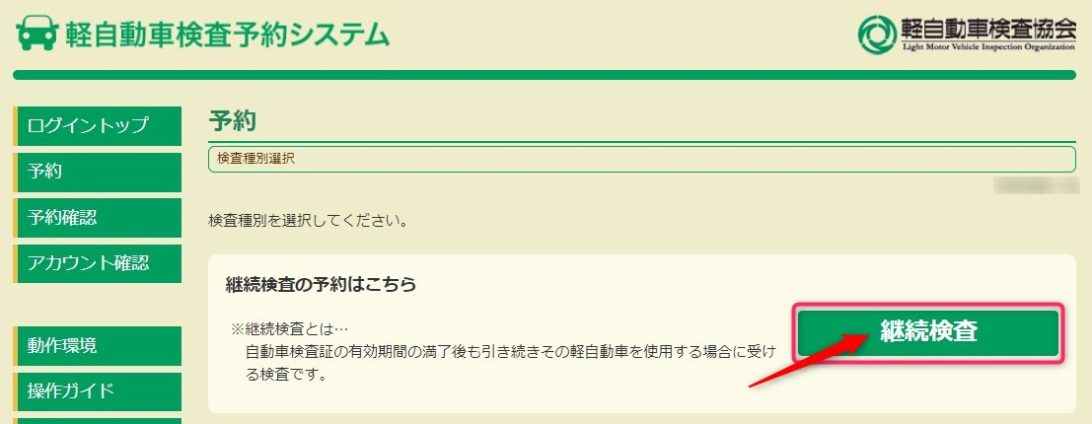

継続検査をクリックします。

検査場所

ユーザー車検を受ける検査場は、全国にあります。

あなたの住まいの最寄りの管轄検査場で受検をするのが一般的だと思います。

代理で行う場合に、他県で受検を希望することもあるかもしれません。

継続検査の場合のみ、全国にある検査場どこでも検査は可能です。

継続検査を受けられる場所

- 継続検査は、全国の事務所・支所・分室で受けることができます。

- 新規検査と構造等変更検査は 、使用の本拠の位置(車庫)を管轄する検査場でなければ受けることができません。

地方運輸局(=陸運局)の近くに軽自動車検査協会がある場合と、ない場合があります。

軽自動車のユーザー車検を行う場所は、所在地を検索して確認してください。

【軽自動車】全国の事務所・支所の位置情報|ユーザー車検の検査場検索

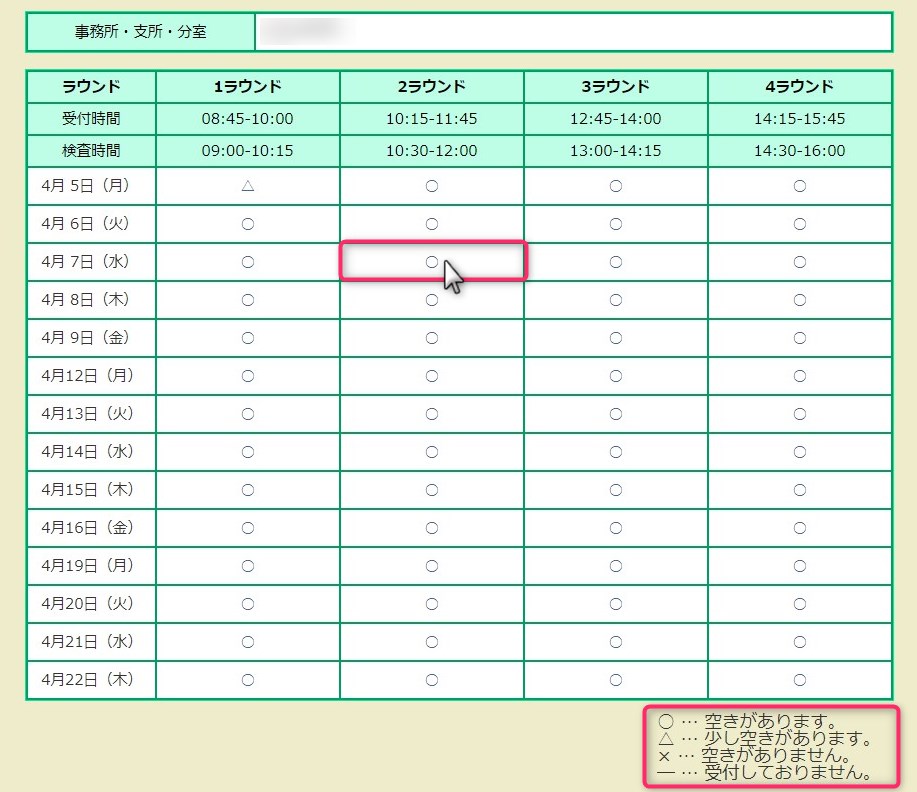

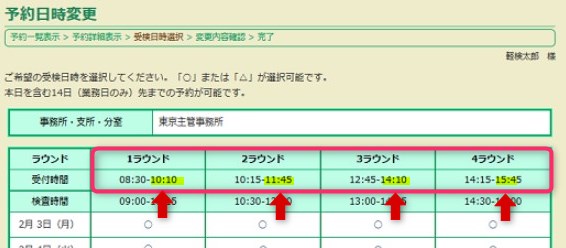

受検日時選択

あなたが検査を受けたい場所が決まったら、受検日時の選択をします。

〇か△の印があるところが、検査可能です。

予約をするのは午前中がオススメです。

万が一検査に不備が見つかった場合、整備し直してその日のうちに再検査できるからです。

先程も説明したように、別日に再検査すると検査手数料1,400円を追加しなければなりません。

ライトなどの球切れなどの場合は交換すればいいだけなので、最寄りのカーショップなどに当日直行すれば解決できるからです。

また、この後解説するテスター屋で予備検査を行っていた場合は、そこに持っていくと可能な整備をしてくれます。

私はいつも2ラウンドを利用しています。

1ラウンドの終盤から2ラウンドの序盤あたりで、検査できるようにしてみてください。

何事もなければ11時頃に検査は終わって、帰宅できます。

検査時間は午前中がおすすめ!

- ユーザー車検で、不合格になることはあります。

- 余裕をもって再検査を受けられるように、午前中の予約がおすすめです。

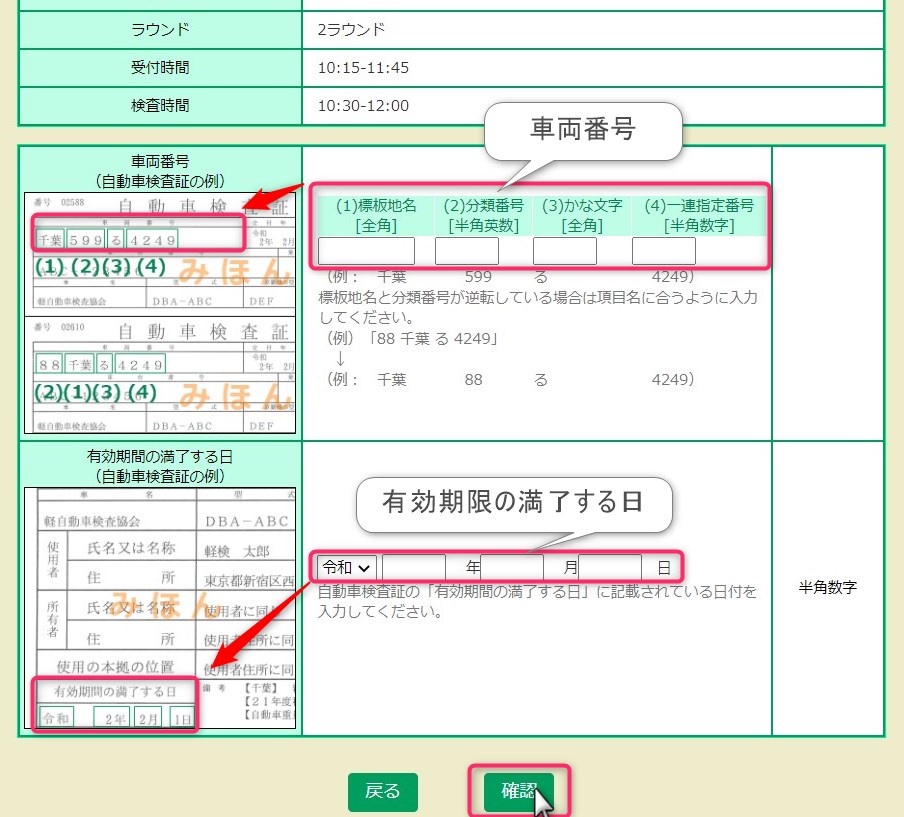

車両情報入力

車検証に記載されている情報を確認しながら、車両番号と有効期間の満了する日を入力します。

確認ボタンをクリックすると、予約内容確認画面になります。

入力内容が正しいことを確認し、完了ボタンを選択してください。

登録されているメールアドレス宛に、確認用の予約完了メールが送信されます。

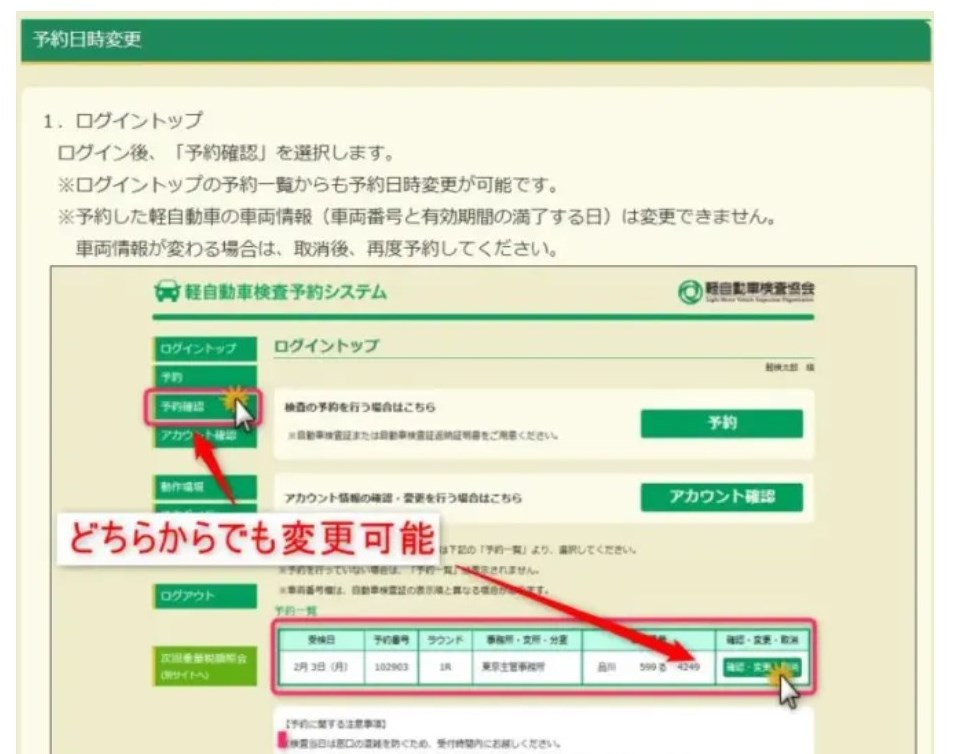

予約の変更・取り消し

予約の変更

予約後は、日時変更のみ可能です。

受検される事務所・支所・分室および車両情報の変更はできません。

その場合は、予約を取消して再度予約をしてください。

ネット予約をしておけば、変更や取消しを気軽に行うことが可能です。

予約変更のよくある質問

質問①

Q.受検日時を変更したいのですが、どうすれば良いですか?

インターネット予約をした場合、ログイントップ画面で変更したい予約の「確認・変更・取消」を選択し、予約日時変更を行ってください。

電話予約をした場合、電話で「予約の確認」で変更したい予約の予約番号を入力し、予約日時変更を行ってください。

質問②

Q.予約を行いたいのですが、いつまでに行えば良いですか?

予約を行いたいラウンドの受付終了時間までに、予約をしてください。

2ラウンド希望の場合は、11:45までに予約を入れておく必要があります。

質問③

Q.予約の日時変更を行いたいのですが、いつまでに行えば良いですか?

予約の日時変更は受付開始時間から30分後まで可能です。

予約取消

予約が不要になった場合は、他の利用者の方が予約制限されてしまうので、速やかに予約取消を行ってください。

予約取消のよくある質問

質問①

Q.予約の取消を行い、別のラウンド(別の日時)に変更したいのですが、取消ができません。どうすれば良いですか?

受付開始時間から30分後以降に予約の日時変更、取消はできません。

予約したラウンドの予約受付終了時間以降に、同じ車両情報で予約が可能となります。

質問②

Q.インターネットからの予約を、電話で取消できますか?

インターネットからの予約を電話では取消できません。

インターネットでの取消をお願い致します。

電話予約

軽自動車は、ネット予約と電話予約ができます。

電話で予約する場合は、事前に車検証とメモの準備をしておきましょう。

Memo:軽自動車の場合は電話予約が可能ですが、普通車の場合は電話予約は行っていません。

希望する検査場(軽自動車)の電話番号を検索したい場合は、こちらから検索してみてください。

【軽自動車】全国の事務所・支所の位置情報|ユーザー車検の検査場検索

1-5.ユーザー車検の事前準備|テスター屋

私はユーザー車検を行う前に、必ずテスター屋で予備検査をしてもらいます。

10分もあれば終わります。

ここでは何をするのかというと、検査場で行われる主な検査を事前に行って調整をしてくれます。

- ヘッドライト調整

- サイドスリップ調整

- 排気ガス調整

予備検査と呼ばれています。

ユーザー車検をする場合に何事もなければよいのですが、場合によっては些細なことで不合格になることがあります。

特に初めてユーザー車検を体験する場合は、どうしたらいいのかわからずパニックになるかもしれません。

本検査の前に予備検査で調整しておけば、安心して検査を受けられます。

予備検査についてもっと具体的に知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

予備検査を毎回行ったほうが良いわけ

ヘッドライトの光軸がずれることがよくある

ヘッドライトの光軸検査で、不合格になることが何度かありました。

道路を走行しているのは、いつも平坦な道ばかりではありません。

ガタガタ道を走行した場合は特に振動によって、固定しているヘッドライトがずれることがあります。

夜間にヘッドライトがまぶしく感じたことありませんか?

もしかしたら、対向車のヘッドライト調整の不備なのかもしれません。

また自分でヘッドライトの球を交換をした場合は、調整をしなければなりません。

微妙なズレを素人が調整するのは難しいです。

プロの目で事前に確認してもらえる

慣れていれば検査する内容が分るので、検査前の点検で整備不備に気付くことができます。

ですが、はじめてユーザー車検を経験する場合は、見落とすことがあるかもしれません。

安心のためにも、予備検査をうけておくことをおすすめします。

わたしの経験上、ユーザー車検+予備検査はセットですね。

まとめ|軽自動車のユーザー車検【検査前の準備】

ユーザー車検の事前準備を解説してきました。

いかがでしたか?

こんなに安く車検が受けられるなんて、知りませんでした。

今まで払ってきた費用に比べると、かなり安いと思います。

人にやってもらうことは、その分の代償が必要です。

自分でやれば安くできますが、きっかけが大事ですね。

実際にどんな検査をやるのか、興味がわいてきました。

今回は事前準備について説明しました。

次の記事では、本検査の内容を説明していきますね。

では、おさらいです。

準備するもの

- 自動車検査証(車検証)

- 納税証明書 ※役所の税務課に問い合わせて再発行が可能

- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)

- 費用(最低限の法定費用を現金で準備する)

※クルマの使用者(名義人)の印鑑は不要になりました

検査場窓口で入手できる書類3枚

軽自通車に必要な申請書類は、以下の3枚です。

①自動車重量税納付書 ②継続検査申請書 ③軽自動車検査表

申請書類の書き方についての詳しい内容は、以下のページを参照しながら作成してください。

ユーザー車検で必要なものは、クルマの名義人のものが主です。

軽自動車の場合は納税証明書が必ず必要になり、紛失した場合は再発行が必要でした。

ちなみに、普通車のユーザー車検では納税者のデーターが登録されるシステムができて、納税証明書がなくても受検できるようになっています。

軽自動車はそのシステムがないので、必ず納税証明書が必要です。

混同しないように注意してください。

法定費用(車検費用) -2020年度の例-

- 自賠責保険料 21,140円(24か月分)

- 自動車重量税 6,600円(自家用車、13年未満)

- 検査手数料(検査・印紙代)1,400円

予備検査(任意)1,100円

合計 30,240円

ユーザー車検で必要なものは、クルマの名義人のものが主です。

軽自動車の場合、納税証明書は必ず必要になり、紛失した場合は再発行が必要でした。

ちなみに、普通車のユーザー車検では納税者のデーターが登録されるシステムができて、納税証明書がなくても受検できるようになりました。

軽自動車はそのシステムがないので、混同しないようにしてください。

軽自動車のユーザー車検予約

- 軽自動車検査予約システムから、継続検査の予約をしておきましょう。

- ユーザー車検は、車検証に記載されている有効期間の満了する日を確認して、1か月前から行うことができます。

- もし、車検が切れた状態で公道を走行すると、無車検運行という交通違反になり、重い罰則と罰金が待っています。

営業日

- 平日のみ(月曜日~金曜日)

- 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休業日

事前準備も慣れてくると早くできるようになるので、何事も経験することが一番です。

-

-

【図解説】軽自動車検査コースの流れと操作手順|実践ポイントを紹介!

続きを見る