これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

ユーザー車検の内容は、法令など改正された場合は除きますが、毎回ほぼ同じです。

決まった検査をするので、一度経験したらまた次回も手順通りやればできます。

軽自動車の検査は、下廻り検査でリフト上昇するので特別な体験になります。

あなたのクルマが検査項目をクリアできる条件であれば、誰が検査しても同じです。

つまり、あなたもユーザー車検は出来ます!

この記事でわかること

- ユーザー車検初心者でも、当日の軽自動車の検査の流れと操作手順が理解できます。

- 検査場で自分が操作する内容がすべてわかります。

- ユーザー車検を受ける前に、シュミレーションして練習ができます。

\普通車のユーザー車検の流れはこちら!/

【図解説】普通車検査コースの流れと操作手順|実践ポイントを紹介!

検査コースの流れと操作手順

はじめてのユーザー車検では、検査コースの流れや実際に操作する内容や手順など、あらかじめ確認しておくことが大切です。

検査コース内では、どんなことをするのですか?

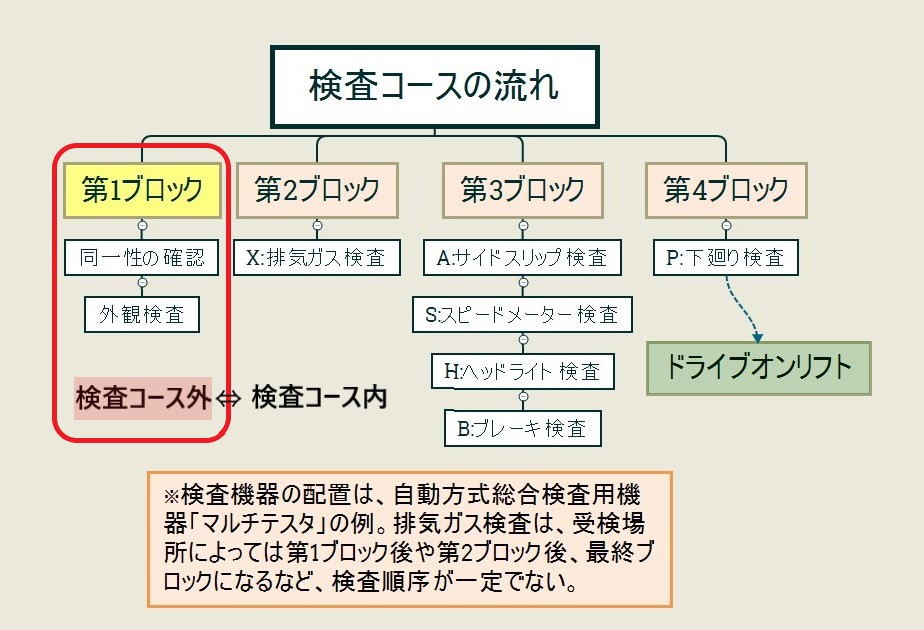

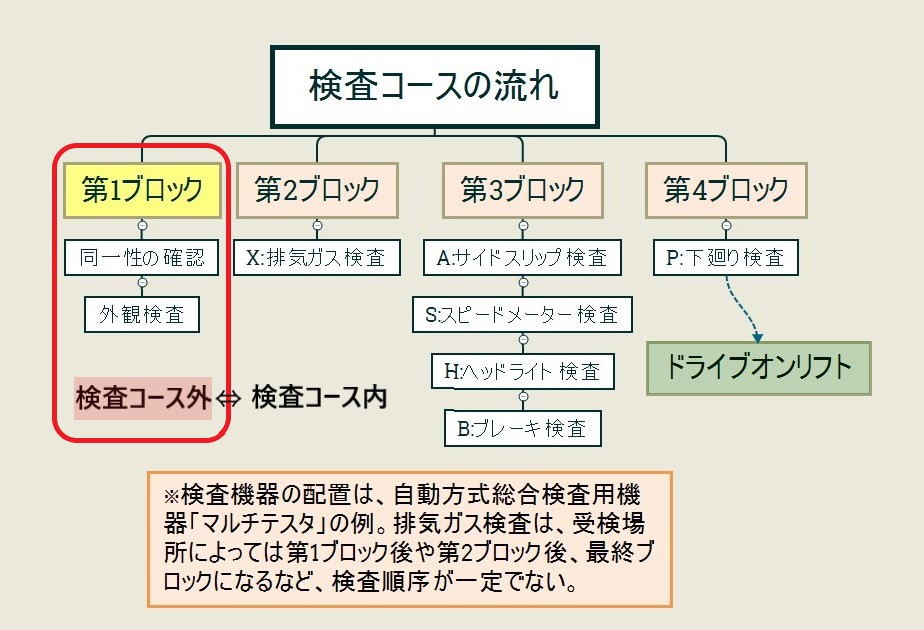

検査コース内では、大きく3つのブロックに分かれています。

まずは、検査コースの流れを見てください。

第1ブロックは検査コース外の検査になるので、今回は第2ブロックから第4ブロックの流れについて解説していきます。

第1ブロックの同一性の確認・外観検査の内容は、こちらの記事で解説しています。

【図解】ユーザー車検前のセルフチェック16項目|点検内容を詳しく解説

第3ブロックは項目が多くて、忙しそうですね。

検査では、電光表示器に指示内容が表示されますので、指示に従って操作をしてください。落ち着いて操作すれば大丈夫です。

私がはじめてユーザー車検を受検したとき、クルマの基本操作や名前をはっきり理解していなかったので、どうすればいいのかわからなくてパニックになってしまいました。

なので、まずは普段クルマに乗っていて、知っているようで知らない基本用語と動作について、きちんと理解しておいてください。

基本用語は、わかったつもりでいることが多いです。

もう一度、ちゃんと理解しておく必要があるかもしれません。

1-1.基本用語と操作

まずは、検査コース内で知っておくべき基本用語とその操作について、解説します。

検査コース内では電光表示器に指示が出るので、まず基本用語を理解しその操作ができるようにしておきましょう。

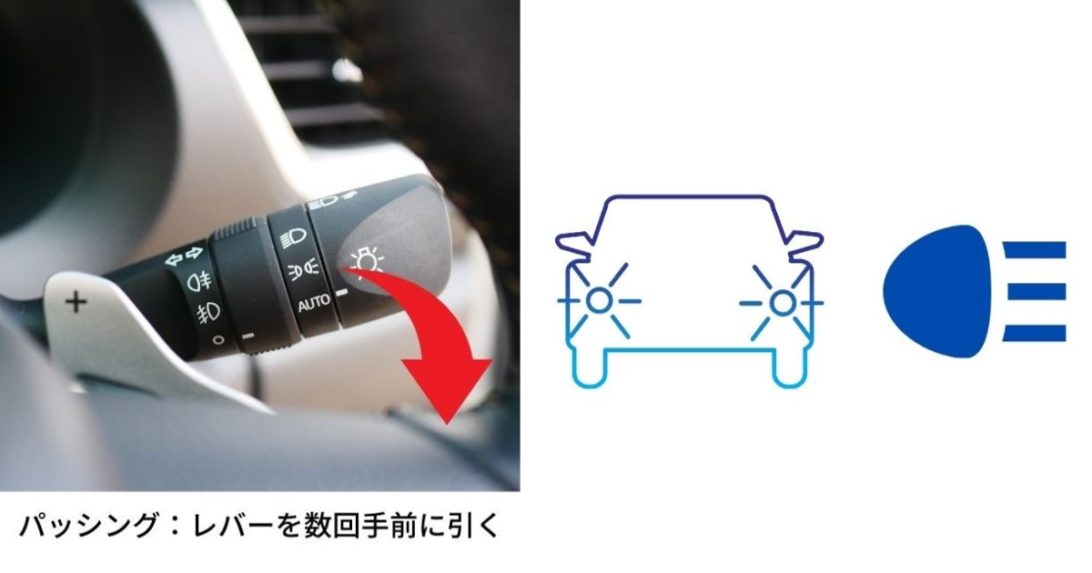

❶パッシング

パッシングは、瞬間的にハイビームを点灯、またはロービームヘッドライトのロービームとハイビームを交互に切り替える操作を数回程度行うことです。

➡外観検査・スピード検査で操作します

❷駐車(パーキング)ブレーキ

ブレーキにもいくつかあるので、区別できるようにしておく必要があります。

サイドブレーキは、ワイヤーを使ってブレーキを制動しています。

主に、エンジン停止後に安定的に駐車するため、後輪のみ作用します。

➡ブレーキ検査で操作します

メーターパネルにあるブレーキ警告灯が、赤く点灯しているか確認します。

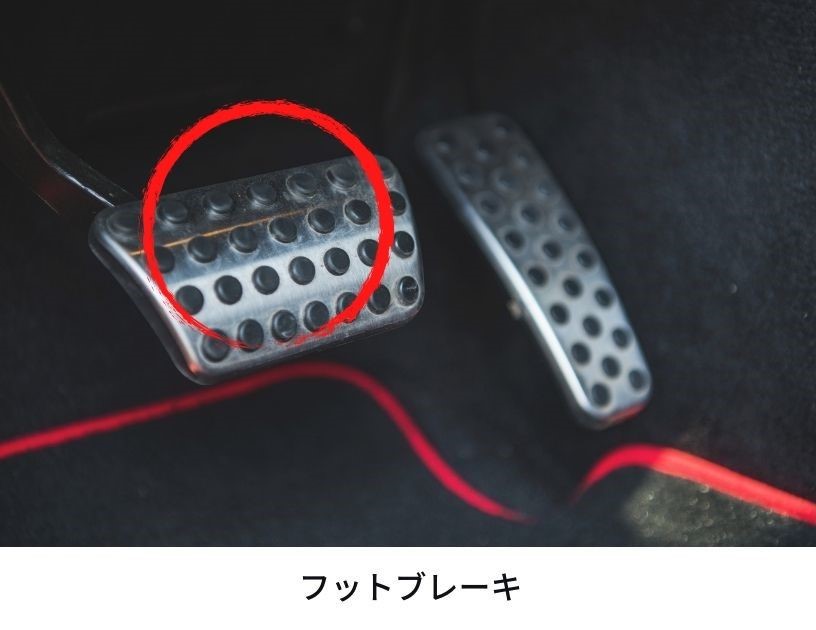

❸フットブレーキ

フットブレーキは、足元にある中央に位置する幅の大きい油圧式のペダルです。

足でペダルを踏むことで全輪に作用し、動いている車を停止させたり、減速させたりします。

➡ブレーキ検査で操作します

❹ニュートラル

ギアが嚙み合わず、動力が伝達されない状態です。

➡ヘッドライト検査前後で操作します

なるほど、パッシングという言葉自体使わないので、知っておくべきですね。

同じブレーキでも、クルマによってブレーキの種類が違うんですね。

ブレーキの検査は、駐車ブレーキとフットブレーキの2種類があります。

ちゃんと区別できるようにしてください。

1-2.検査コースの流れと操作手順

マルチテスタ(自動方式総合検査用機器)は、一つの検査機器ですべての検査が行われる検査です。

第1ブロック|同一性・外観検査

検査コースに進入する準備

同一性の確認・外観検査は、検査コース外で行われます。

はじめてユーザー車検を行う場合や、補助(サポート)が必要な場合はハザードを点滅させておきましょう。

直前になると検査官が待機してくれます。

また、音声が聞き取りにくいので、窓を左右とも開閉しておきましょう。

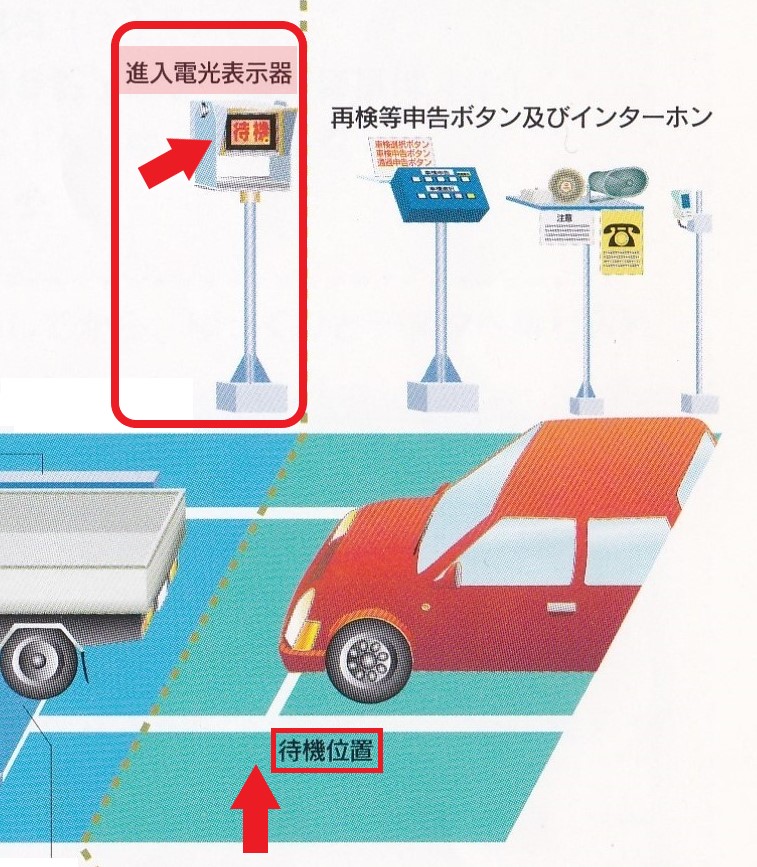

検査コースに入場する順番がきたら、待機位置で停止します。

すぐそばに進入表示器があるので、「進入」と表示されたらゆっくり進入します。

検査コース内では、必ず表示器の指示通りに行いましょう

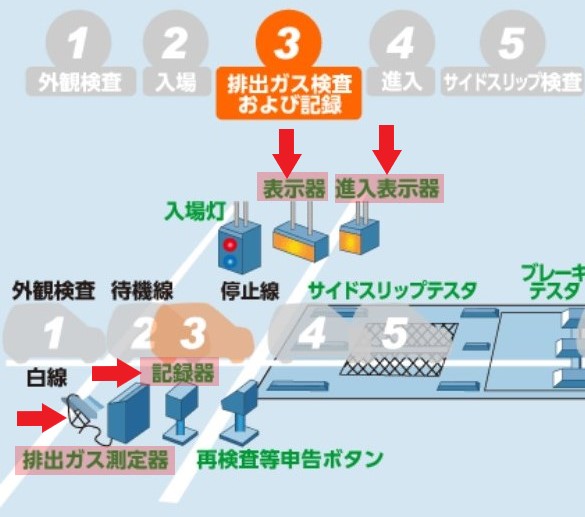

第2ブロック|排気ガス検査

検査コースに進入し、停止線で停止します。

運転席(右側)の窓から前輪タイヤを覗いてみて、進行するライン(線)に対してまっすぐになるように、ハンドル操作をして修正しておきましょう。

線の上を走行するようにすればいいですよ。

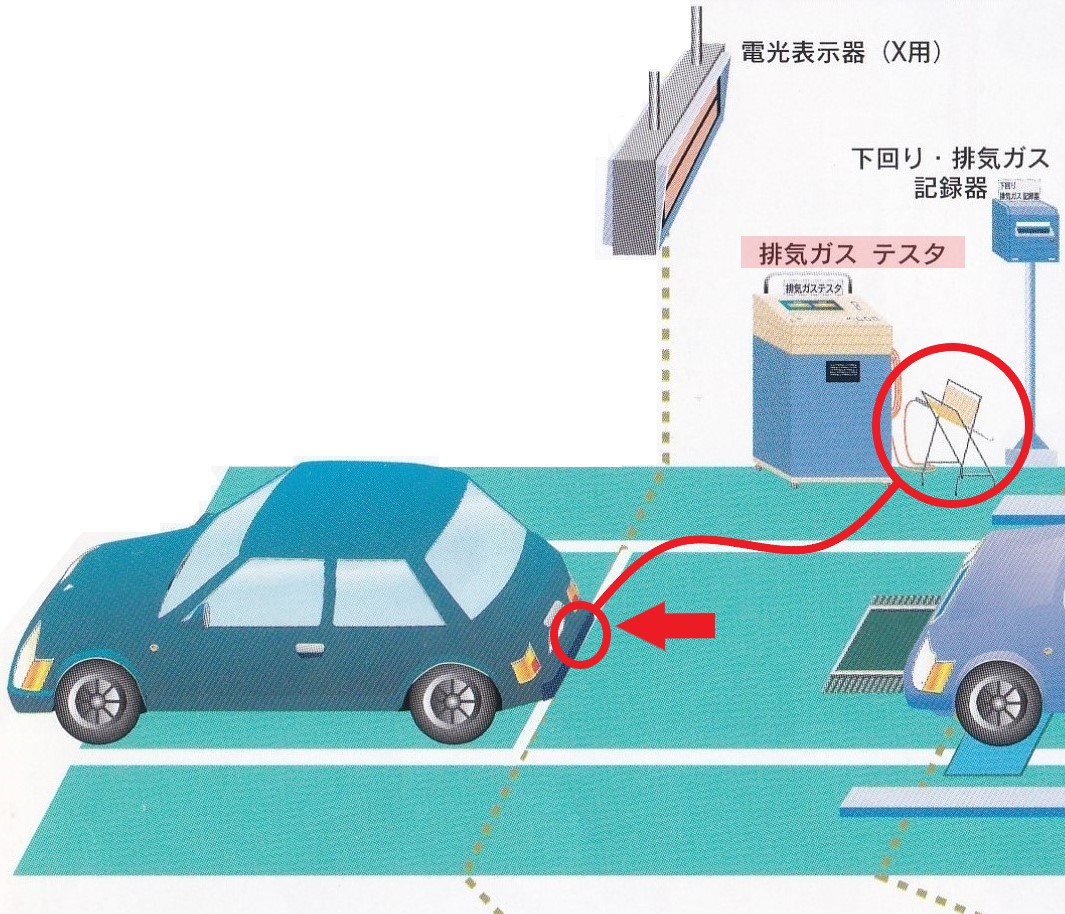

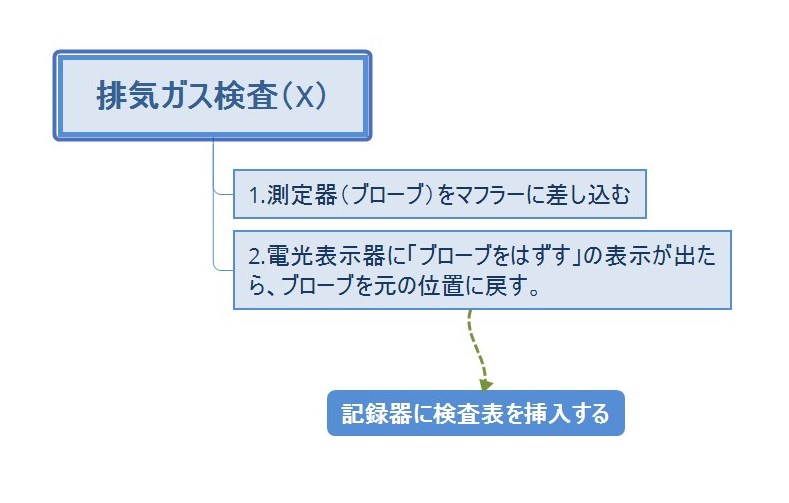

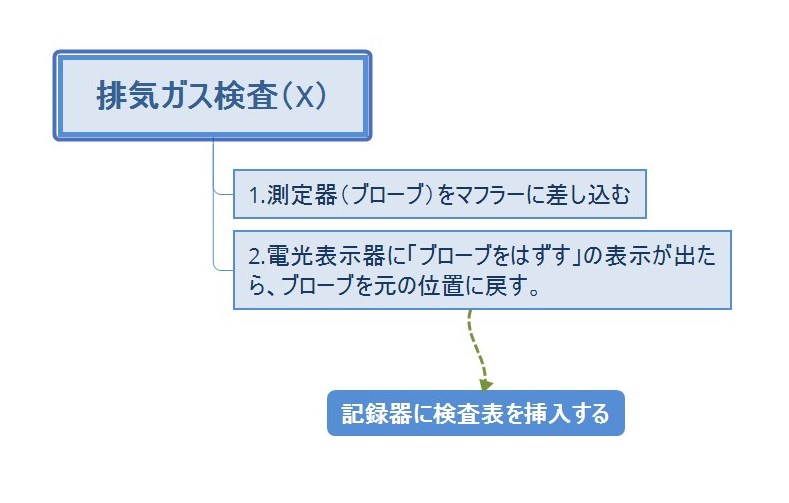

(X)排気ガス検査

排気ガス検査は、クルマから降りて測定器(ブローブ)をマフラーに差し込みます。

しばらく挿入したままで、電光表示器に「ブローブをはずす」と表示されたら、元のあった場所に戻しておきます。

測定器をマフラーに入れても、専用のマットに乗らないと反応してくれないコースも存在しますので、確認しましょう。

これについては、実際に不合格になってしまった記事があるので、参考にしてくださいね。

\こちらです!/

【2021年ユーザー車検】排気ガス検査の再検査|理由と対処法

記録器に検査表を挿入します。

排気ガス検査は、各検査場で検査する場所(ブロック)が異なり、順番が前後することがあります。

簡単な操作なのであまり気にすることではありませんが、下車する際は安全確認をしましょう。

エンジンはかけたままで、必ずギアをパーキングにして、駐車ブレーキを引いておきます。

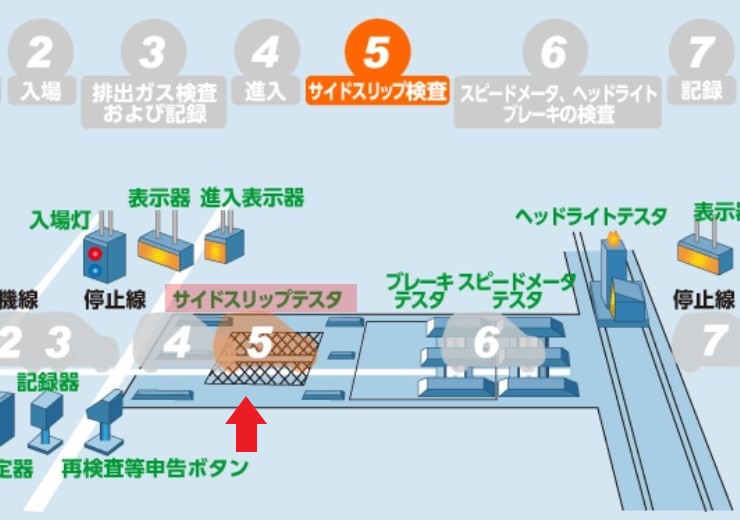

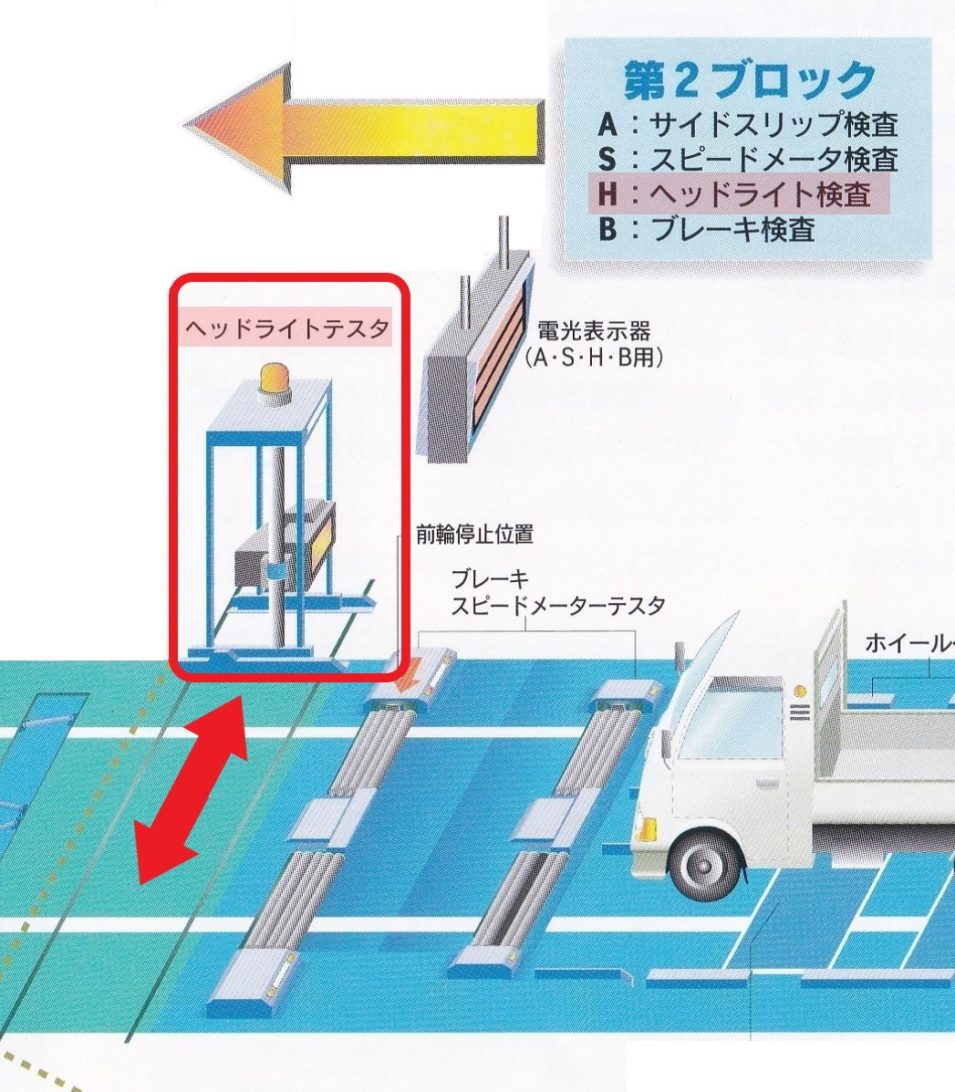

第3ブロック|サイドスリップ検査・スピード検査・ヘッドライト検査・ブレーキ検査

排気ガス検査が終わって、そのまま停止線で待機します。

すぐそばに進入表示器があるので、「進入」と表示されたらゆっくり進入します。

そのまま進んで、サイドスリップ検査が始まります。

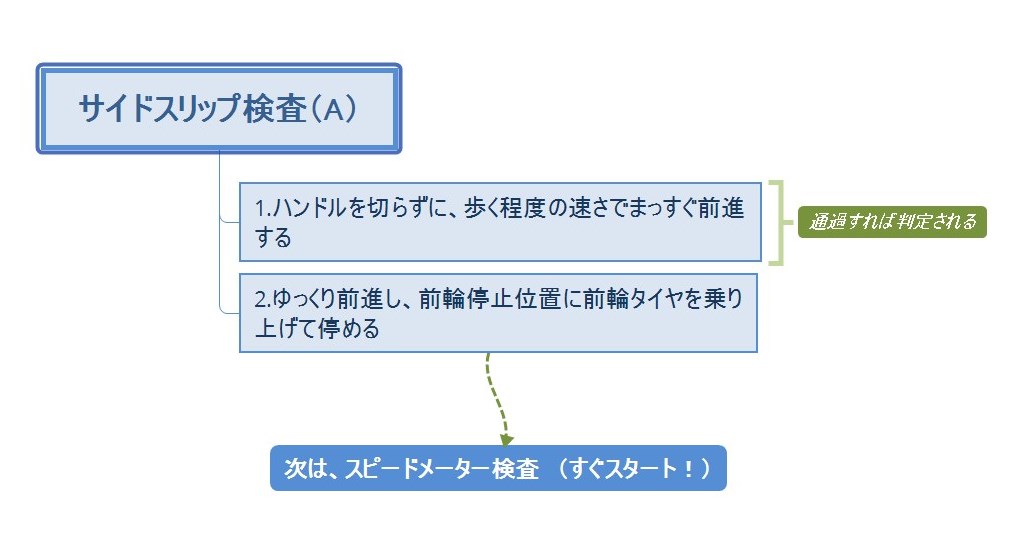

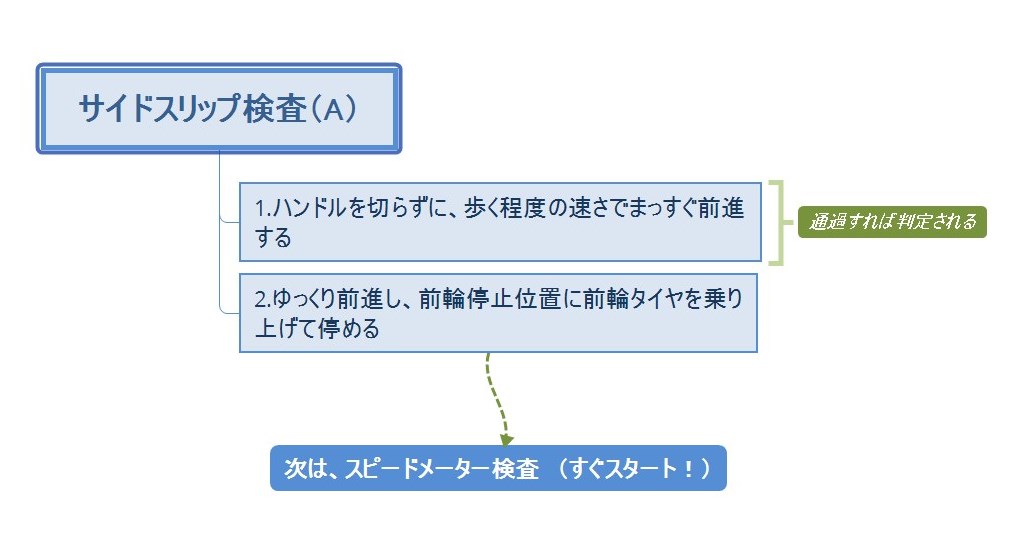

(A)サイドスリップ検査

サイドスリップ検査は、サイドスリップテスタの上を通過すれば検査は終わりです。

あっというまに終わってしまいます。

ハンドルを切らずに、歩く程度の速さでまっすぐに前進してください。

少しフットブレーキも使いながら、ゆっくり走行すると安定します。

もしハンドルを動かして横滑り量が1mあたり5mmを超えた場合は、不合格になってしまいます。

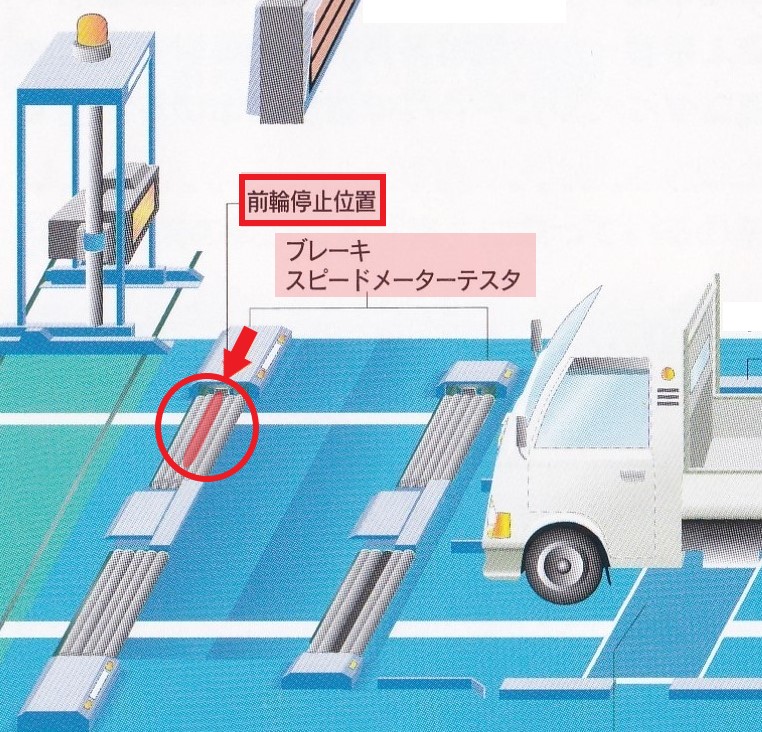

前進

そのままゆっくり前進しますが、まっすぐを保ったまま、前輪タイヤをブレーキスピードメーターテスタの上に乗りあげます。

前輪タイヤが、中央部分の前輪停止位置にくるようにしてください。

しっくりはまる位置があります。

運転席からタイヤが見える鏡が設置されているので、確認できます。

ずれている場合は、軽くアクセルを踏んで修正してください。

正しく乗り上げが完了したら、すぐに次の検査が始まります。

あわてずに、電光表示器や音声案内に注意しておきましょう。

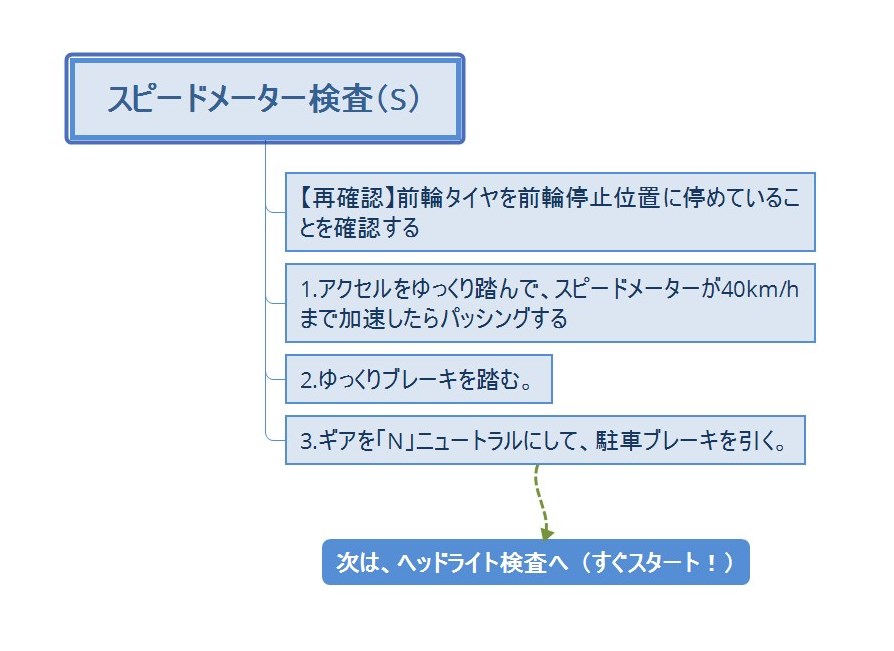

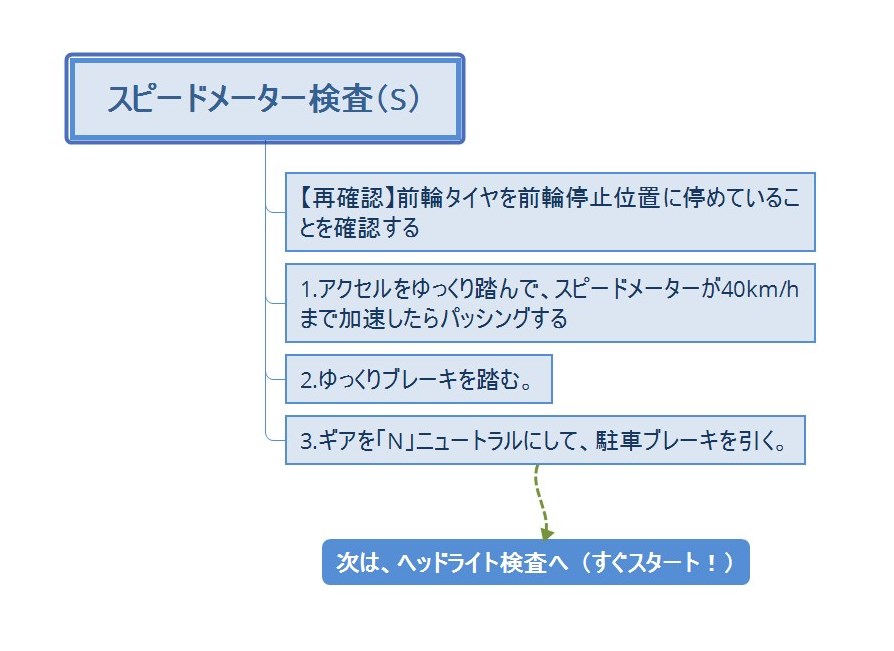

(S)スピードメーター検査

ブレーキスピードメーターテスタが作動を始めると、車体が少しだけ沈みます。

電光表示器に従って、アクセルを踏みます。

スピードメーターの表示が、40km/hまで加速したところでパッシングします。

『基本用語と動作』で説明しましたが、パッシングは瞬間的にハイビーム(上向き)点灯させることです。

40km/hまで加速したところと記載していますが、42~43km/hくらいまで加速して少し長めにパッシング(3秒くらい保持したまま)するのがコツです。

検査結果がすぐに表示されます。

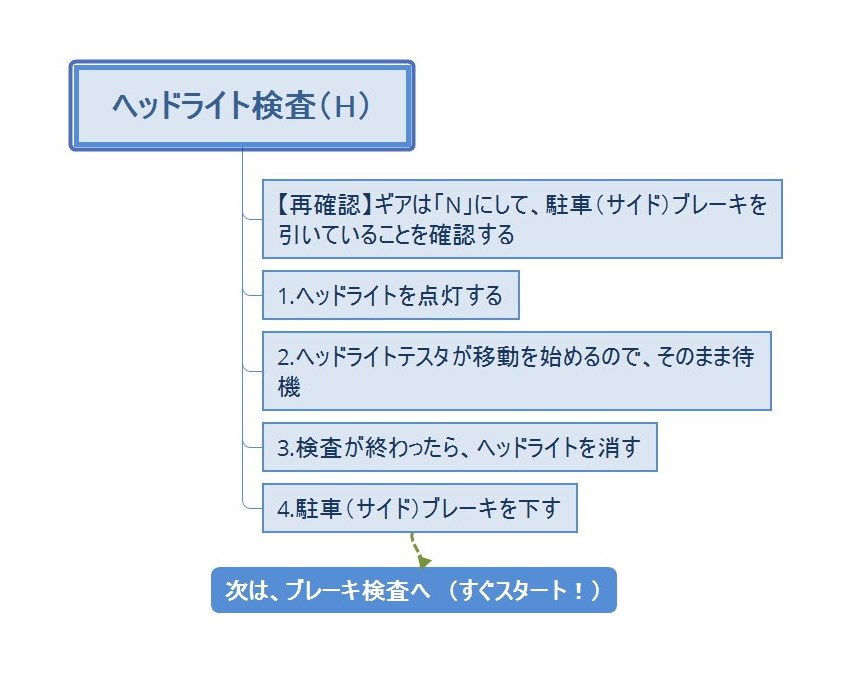

ゆっくりブレーキを踏んで、ギアを「N」ニュートラルにして駐車ブレーキを引いておきましょう。

検査コース内で、誤った操作や事故を防ぐための安全操作です。

電光表示器と音声案内でも指示があるので、大丈夫です。

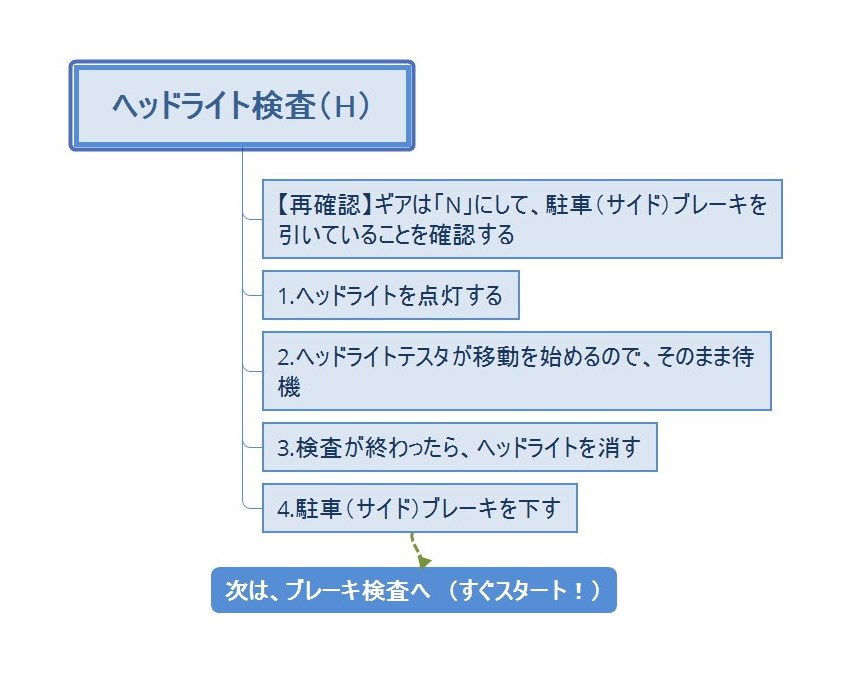

続いて、ヘッドライト検査が始まります。

ヘッドライトを点灯します。

(H)ヘッドライト検査

ヘッドライト検査は、クルマの前方にヘッドライトテスタが移動します。

さきほども説明しましたが、誤った操作でヘッドライトテスタに突っ込んだりしないように、ギアを「N」にして駐車ブレーキを引いておくことが大事です。

すぐに、ヘッドライトを点灯しておきましょう。

スモールライトやハイビームではなく、ヘッドライト点灯しましょう。(2段階回転します)

基準の変更

- 平成27年9月1日までは、検査コース内で『ハイビーム検査』が行われていました。

- 新しい基準で設計された車の普及率が9割に達したことをきっかけに、光軸検査の基準は『ロービーム検査』に切り替わっています。

ヘッドライトテスタが移動をはじめますので、終わるまで待機します。

左灯・右灯の検査結果が、電光表示器に表示されます。

ヘッドライトを消して、駐車ブレーキを下しておきます。

すぐに、ブレーキ検査が始まります。

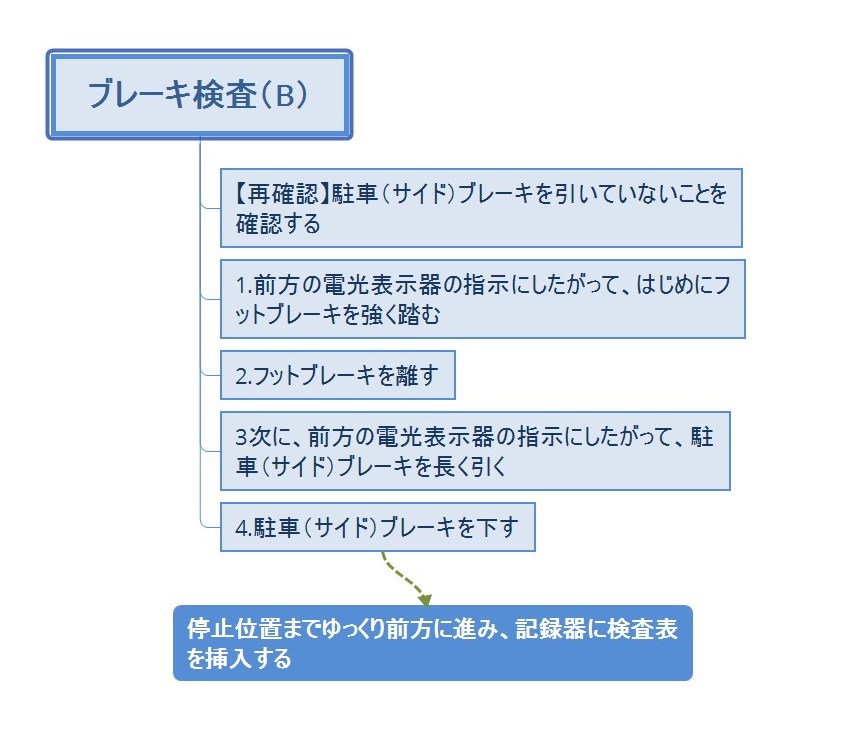

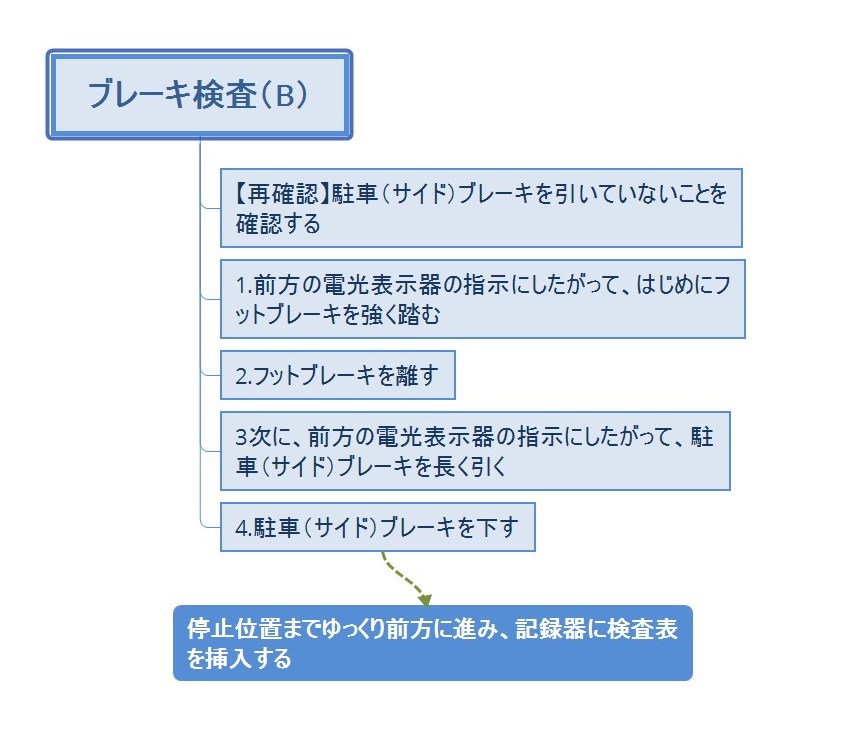

(B)ブレーキ検査

ブレーキ検査なので、駐車ブレーキを引いた状態では検査できません。

必ず、駐車ブレーキを下しておきましょう。

電光表示器をよく見て、指示に従って操作します。

フットブレーキを踏む➡離す

駐車ブレーキを引く➡離す

どちらも、通常の操作よりやや強め・長めに操作してください。

電光表示器に検査結果が出たら、ゆっくり前進します。

この時、ギアは「N」のままなので、あわてずに「D」に操作して進んでください。

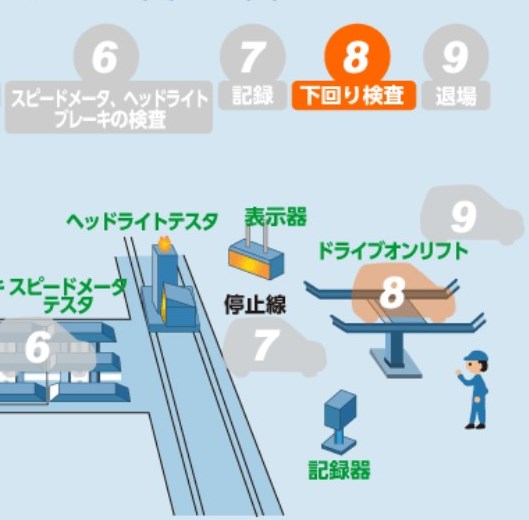

第4ブロック|下廻り検査

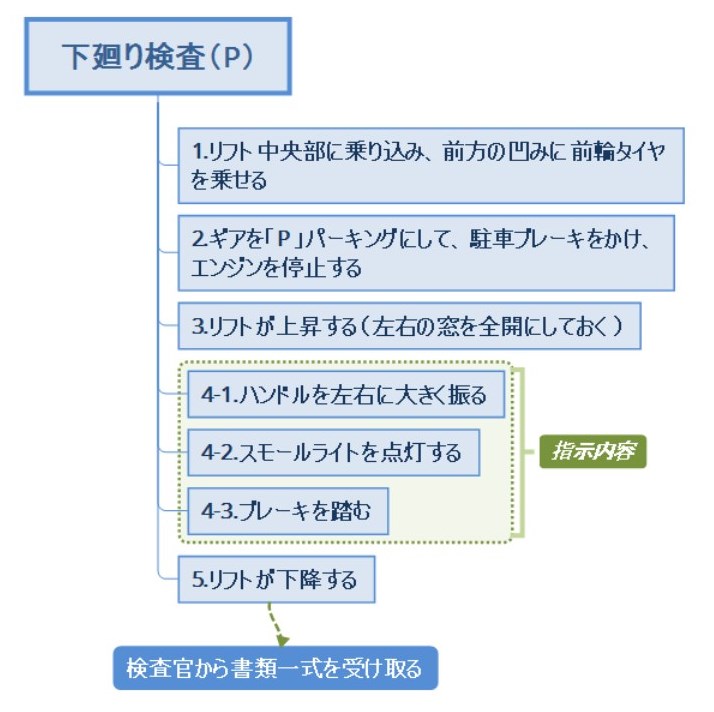

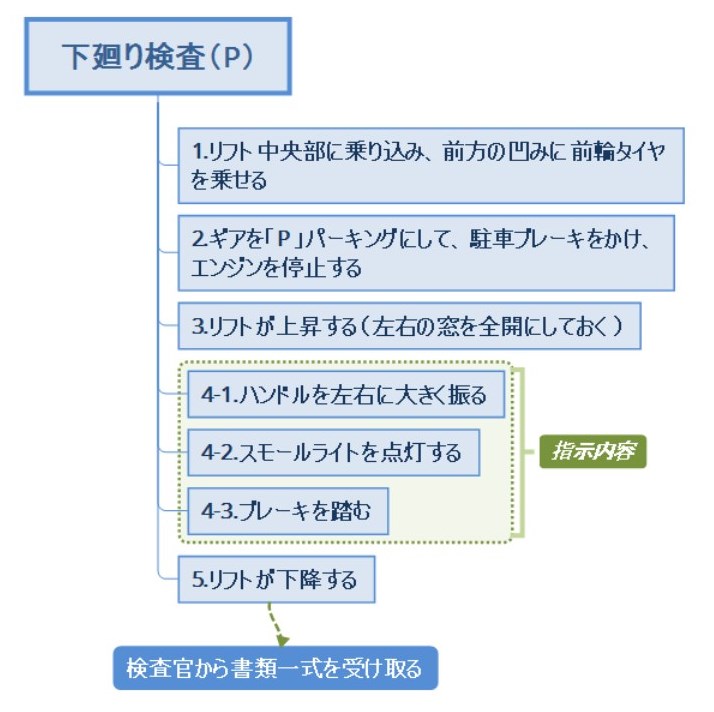

(P)下廻り検査

軽自動車の下廻り検査は、ドライブオンリフトといって車体ごとリフトで持ち上げて検査します。

受検者は運転席に乗ったまま一緒に上昇し、操作をすることになります。

下廻り検査では、舵取り操作に著しいガタ・足廻りに緩みがないか・オイル漏れやマフラーに穴が開いていないか等、検査します。

リフト中央部に乗り込み、凹みの部分まで前輪タイヤを乗せます。

ギアを「P」パーキングにして、駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止します。

リフトが上昇し始めます。

検査員の指示があるまで待機します。

ここで、窓は開けておかないと指示内容が聞こえないので必ず左右ともに開けておきましょう。

途中、コンコンと車体を叩く音(打音検査)が聞こえてきます。

ここから、具体的な指示がでますのでテンポよく操作してください。

- ハンドルを左右に大きく振ってください。

この時、下で検査官がブーツの破れ・破損・オイル漏れなどないか検査しています。 - スモールライトを点灯してください。

- ブレーキを踏んでください。

しっかり長めに踏みましょう。

下廻り検査が終了したら、車体が下降します。

検査表の記録は検査員が行うので、自分で行うことはありません。

検査表を受け取って、検査はすべて終了です。

下廻りの不備(=不合格)があった場合は、どこが原因かを聞いて整備し直さなければなりません。

しっかり理由を聞いておきましょう。

1-3.総合判定|検査後の手続き

新しい車検証とクルマの窓に貼る標章をもらったら、すべて終わりです。

すべての検査に合格したら、検査官から最終の検査印を押した検査書類一式を受け取ります。

クルマを駐車場に停めて、検査書類一式を持って事務所の窓口に行きます。

検査後に検査書類一式を提出する決められた窓口があるので、確認してください。

混んでいなければ5~10分程度で、新しい車検証と標章をもらえます。

受取ったら忘れないうちに、クルマの前面窓に標章を貼っておきましょう。

ホイールカバーを外して検査した場合は、汚れないよう軍手など装着してカバーも取り付けておきましょう。

以上で、ユーザー車検は終わりです。

細かい説明や操作方法について、何度も復習しておきましょう。

動画でも流れを確認しておくと、更にスムーズになると思います。

✓受検方法の動画による解説 |軽自動車検査協会 >>>

不合格になった場合の対処法

再検査になった場合の手順は、別の記事にまとめていますのでご覧ください。

「×」不合格の対処法

- 基準に満たしていないと不合格になるのは当たり前です。割り切ってすぐに気持ちを切り替えましょう。

- 不合格になったら、その日に検査場の近くの予備検査(=テスター屋)に駆けつければ調整してもらえます。

➡ユーザー車検前に予備検査した場合は、無料で整備を引き受けてくれるので予備検査はセットで受けておきましょう。

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

まとめ|【図解説】検査コースの流れと操作手順

いかがでしたか?検査コースの流れはこんな感じです。

電光表示灯と音声案内があるので、指示通りに進めれば何とかなりそうな気がしました

はじめての場合はやっぱり不安なので、補助(サポート)をお願いしてやってみます!

はい、最初はみんなはじめてなので補助(サポート)をしてもらいながら、やってみてくださいね。

では、今回のまとめです。

検査コースの流れ

第1ブロック

同一性の確認・外観検査検査コースに入場する前に終わっています。

【図解】ユーザー車検前のセルフチェック16項目|点検内容を詳しく解説

第2ブロック

排ガス検査

第3ブロック

A・S・H・B 検査

A:サイドスリップ検査

S:スピードメーター検査

H:ヘッドライト検査

B:ブレーキ検査

第4ブロック

下廻り検査

総合判定

検査結果

検査書類一式に判定の押印を押してもらったら、窓口へ提出します。新しい車検証と標章をもらってください。

これで終了です。

再検査

不合格になった場合

「×」不合格の対処法

- 基準に満たしていないと不合格になるのは当たり前です。割り切ってすぐに気持ちを切り替えましょう。

- 不合格になったら、その日に検査場の近くの予備検査(=テスター屋)に駆けつければ調整してもらえます。

➡ユーザー車検前に予備検査した場合は、無料で整備を引き受けてくれるので予備検査はセットで受けておきましょう。

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

検査コース前の申請書類の書き方や、具体的な受付の流れについて知りたい場合はこちらをご覧ください。当日、役に立つ内容です。

-

-

【図解】軽自動車のユーザー車検|申請書類の記載方法を解説!

続きを見る