これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

2021年4月末にユーザー車検に行ってきました。

10回以上経験があるのですが、今回は排気ガス検査で再検査になりました。

えっつ!再検査になったんですか?大丈夫でしたか?

はい、そうなんです。

でも、ユーザー車検では、再検査になっても別に気兼ねする必要はありませんよ。落ち着いて行動することが大事です。

この記事で分かること

- 再検査になった場合の対処法

- 排気ガス検査で注意する専用マット

- 2021年度のユーザー車検最新情報|前回と変わった点2つ

- 2021年度のユーザー車検の費用

いつもは、GW明けの5月中旬頃に受検するのですが、今回は受検日程を早めました。

コロナ感染者数の増加傾向に対する懸念もあって、はじめてGW前に受検してみました。

なんと、いつも見る光景とは違ってかなり空いていました。

なので、書類一式が揃えば検査は待機時間なしで、すぐ開始となりました。

では、さっそく解説していきますね。

ユーザー車検|排気ガス検査で再検査

今までのユーザー車検で、排気ガス検査で再検査になったことはありません。

光軸検査の不合格は、よくあることです。

でも、今回の受検前に予備検査を受けています。

そこで、排気ガス検査は問題ありませんと言われていたので、「あれ?」となりました。

実は、今回の再検査の理由は、そもそも検査できていなかったからなのです。

どういうことなのか、詳しく説明していきます。

1-1.再検査になった理由

排気ガス検査方法の、ズバリ「人為的なミス」でした。

今回の失敗の原因は、測定器(ブローブ)をマフラーに差し込んだ後のことです。

この後に、やることがありました。

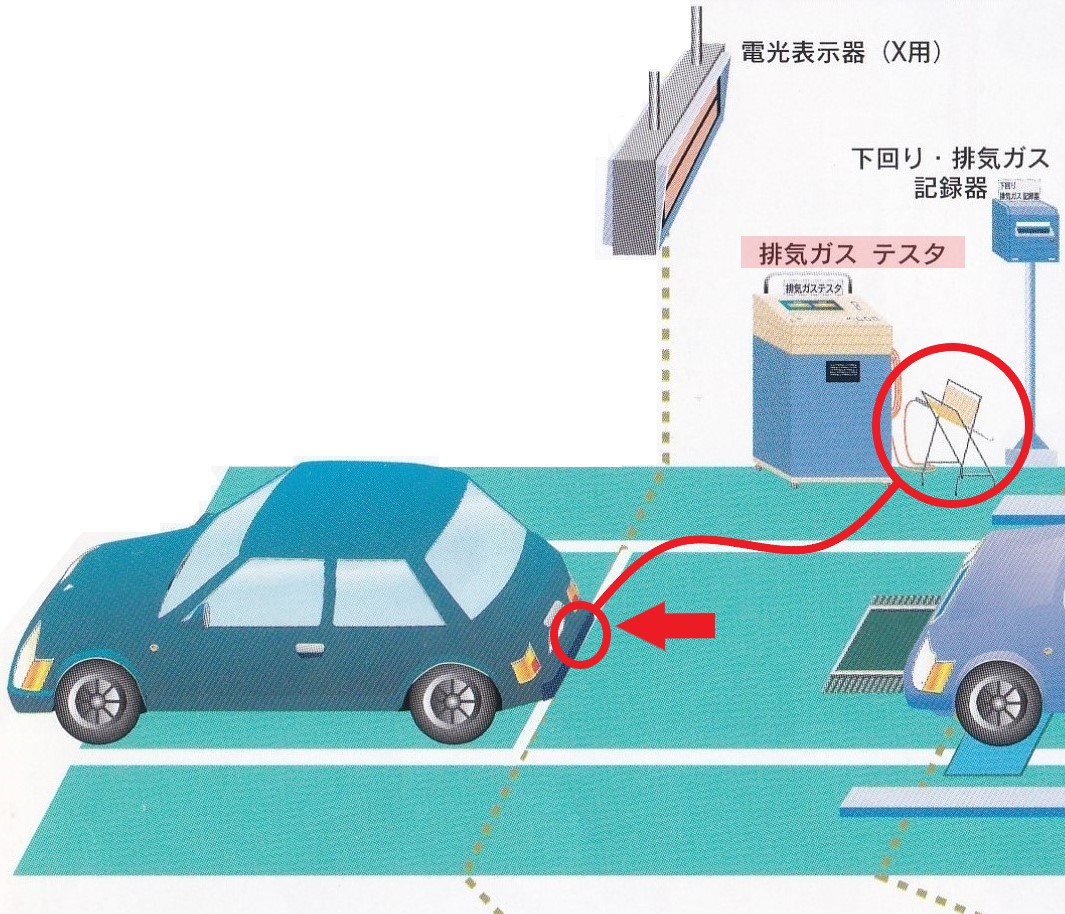

排気ガス検査の専用マット|検査場によって違う

こんな感じの専用マット(鉄板)が端のほうに置いてあり、この上に乗らないと排気ガスの測定が開始しません。

この方式は、すべての検査場で取り入れているわけではないようです。

検査官の話では、測定中に後部車両が人を追突する危険回避のために設けているそうです。

前回のユーザー車検の記憶を遡ってみても、何事もなく通過したので詳細は思い出せません。

こんな板、前回あったかな?

もしかしたら私が受けている検査場で、何か危険なことがあって導入したのかもしれません。

ど忘れの可能性も否定できません。

マフラーに測定器を差し込んだ後に、前のブロックの検査結果を記録器に印字していたので、全くの勘違いなのですが、合格だと思い込んでしまいました。

この時は気がつかずに、最後に検査官ボックスへ書類一式を提出して指摘されました。

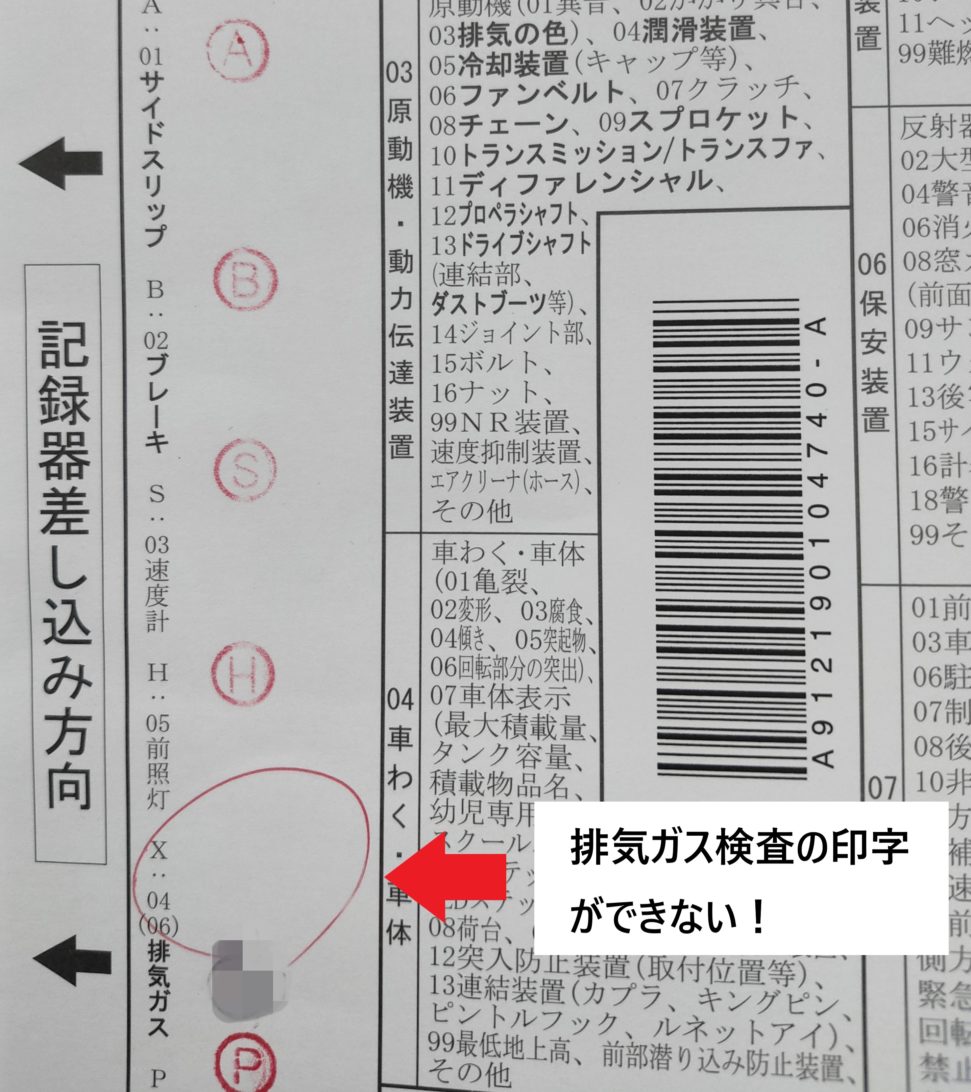

赤丸の部分に、普通は印字されるべき排気ガス検査の記録がありません。

あれっ?排気ガス検査の結果が印字されていない!?

排気ガス検査ができていないから、もう一回再入場して検査してください。

ということで、もう一度排気ガス検査だけ再検査となりました。

1-2.再検査の対処法

再検査コースに並べばいいですか?

兼用コースに行って、再検査をしてください。

私が再検査した兼用コースというのは、トラックなどの大型車の検査をするコースです。

その日の検査台数が少なくて空いていたので、そのコースで再検査になったのだと思います。

再入場申告スイッチ

通常は再検査になった場合は、再検査コースに並び自分で「再入場申告スイッチ」を押して再検査を行います。

自分で判断できない場合はなんとなくやらずに、検査官に聞いて指示してもらいましょう。

自己判断は禁物です。

今度は兼用と書いた検査コースの停止位置で止まり、進入の表示がでたら入場します。

下車して、自分で申告スイッチを押して進みます。

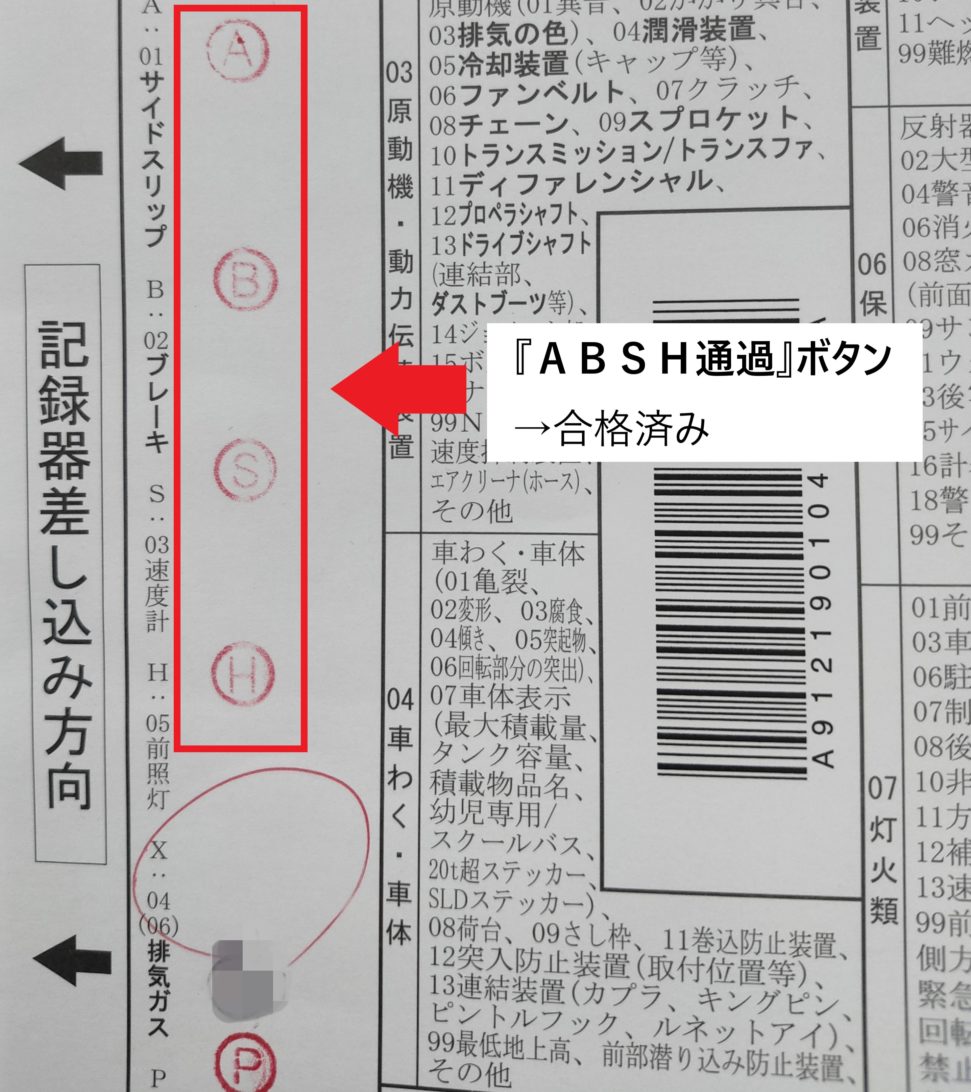

再検査(再入場)申告スイッチでは、いろいろなボタンが並んでいます。

『ABSH通過』というボタンを押して進入してください。

検査官に言われた時は、ローマ字で言うのでピンときませんでしたが・・・

ABSH?通過?

ABSHというのは、Aサイドスリップ検査・Bブレーキ検査・Sスピード検査・Hヘッドライト検査のことです。

不適合箇所だけを再検査するので、「ABSH通過」はこの検査ではパスという意味ですね。

でも、「排気ガス」というボタンもあったので、「ABSH通過」ボタンのことは言われないと分かりませんでした。

今回は検査官の指示通りに「ABSH通過」ボタンを押しました。

再検査|排気ガス検査のみ

コース内に入って排気ガス検査が行われる停止位置まで、ゆっくり走行して停車します。

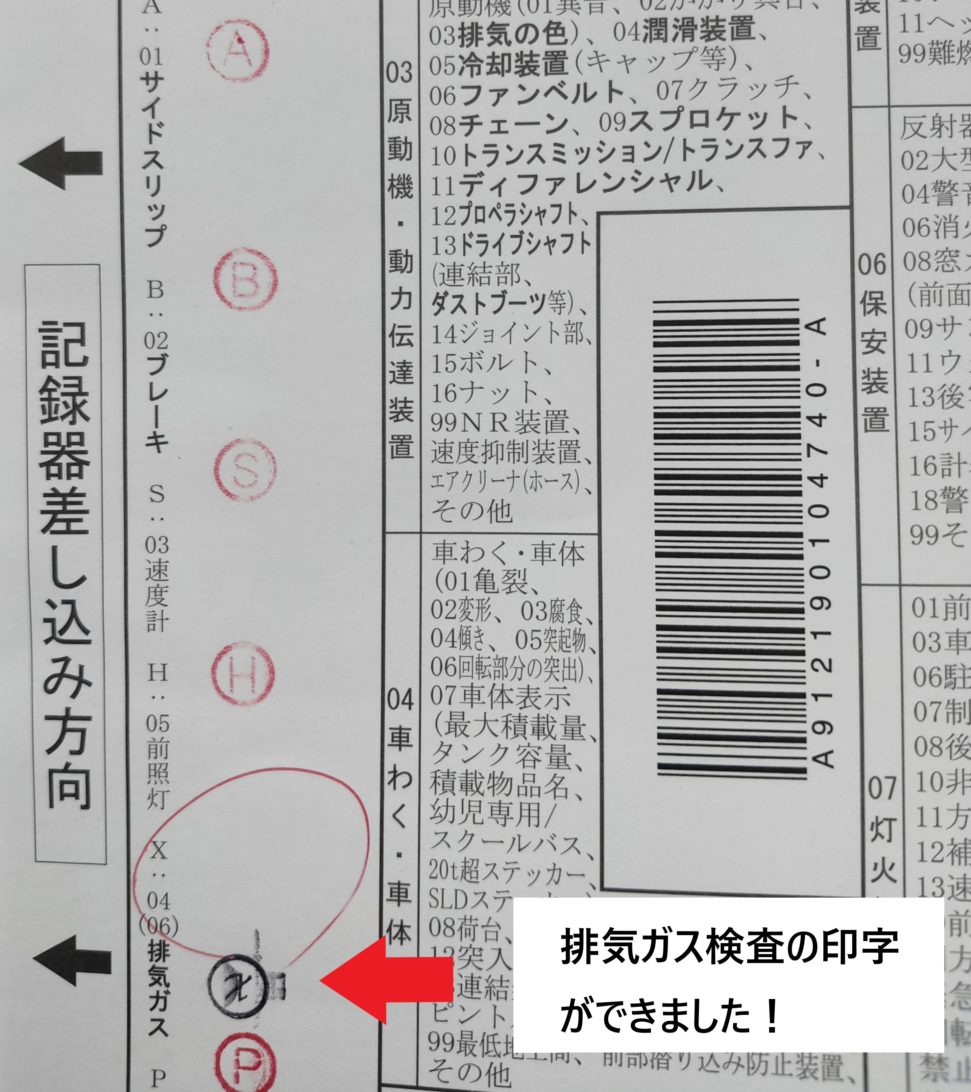

下車して、マフラーに測定器を差し込んだ後、専用のマットに立ちます。

すると、表示灯にCO「〇」、HC「〇」が表示されました。

検査表を記録器に挿入して「X」と印字され、無事に検査は終了です。

書類一式を持って、検査官ボックスまで持っていき、審査結果の欄に押印してもらいます。

これで、検査はすべて合格となりました。

窓口で新しい車検証と標章(シール)をもらって、終わりです。

今回のユーザー車検では、人為的なミスでの再検査となりました。

クルマの整備などが必要な再検査ではない場合は、早く済みます。

スムーズに検査が終了していれば、10分程度の検査時間だったのですが、再検査となったので検査時間は約20分でした。

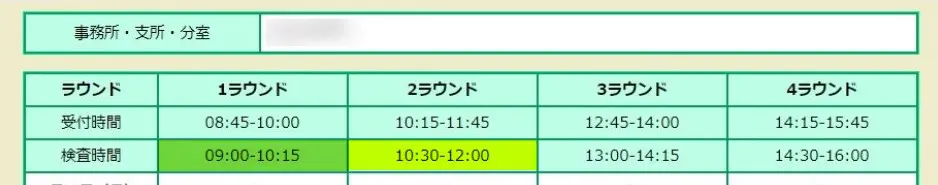

私は2ラウンド予約だったのですが、9:55に書類記載などの準備が済んでしまいコースに並び、1ラウンドの検査時間内10:15で終わりました。

ちょうど、1ラウンド終わりのチャイムが鳴っていました。

混雑していない場合は、あっという間に検査は終わってしまいます。

再検査は当日2回できる

- 排気ガス検査の専用マットは、すべての試験場に備え付けられているわけではありません。各検査場で異なりますので、事前に検査コースの見学をしておけば安心です。

- 各ブロックで不適合になっても、その日のうちに2回まで再検査ができるので慌てずに対応しましょう。

2021年度ユーザー車検最新情報|2年前と変わった点

前回(2年前)の普通車のユーザー車検と比べて、変わった点が2つありました。

変更した内容【2点】

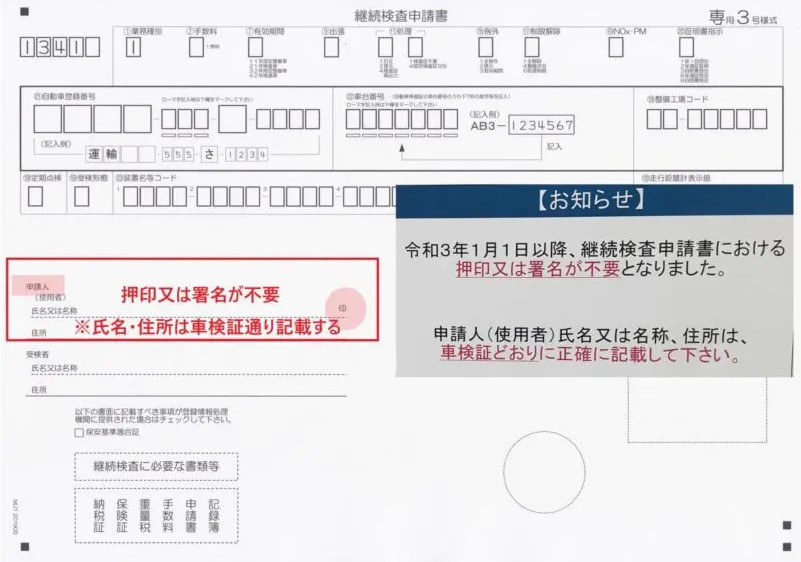

- 継続検査申請書の「押印または署名が不要」になりました。

- 自賠責保険料が、2年連続で値下げになりました。

前回の🚗 #ユーザー車検 (普通車)から変わった点2つ

①継続検査申請書の「押印または署名が不要」になりました

➡️行政手続きの #押印の原則廃止これから、継続検査のユーザー車検で印鑑は不要です

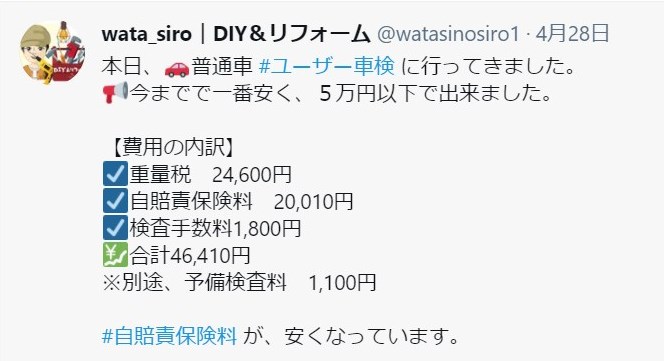

②自賠責保険料24ヶ月値下げ

2年前➡️25,830円

去年➡️21,550円

今年➡️20,010円

安くなりました😌 pic.twitter.com/pKCoMIBYQy— wata_siro|DIY&リフォーム (@watasinosiro1) April 28, 2021

①継続検査申請書の「押印または署名が不要」

継続検査申請書の申請者押印又は署名が、不要になりました。

申請人(本人)や代理で受検するなどの場合に、申請人の押印又は申請人の署名を記載する必要がありました。

令和3年1月1日以降は、受検者が記入するだけでよいことになりました。

わざわざ申請人に署名してもらったり、三文判の印鑑を準備する必要がなくなります。

行政手続きには書類作成時に無駄な手間が多いので、脱ハンコで簡素化が進めばいいですね。

②自賠責保険料が、2年連続で値下げ

自賠責保険は値下がり傾向になっています。

普通車の場合は、2年前と比べると5,820円安くなりました。

ちなみに、軽自動車の場合は5,340円の値下げです。

| 自賠責保険料 (24か月) | 2019年 | 2020年 | 2021年 前年度との差額 2019年度との差額 |

| 普通車 | 25,830円 | 21,550円 | 20,010円 △1,540円 △5,820円 |

| 軽自動車 | 25,070円 | 21,140円 | 19,730円 △1,410円 △5,340円 |

そのおかげで、今回のユーザー車検費用は今までで一番安い費用となりました。

普通車の車検費用は、合計46,410円でした。

5万円を下回ったのは初めてです。

ユーザー車検を受検する前に、予備検査をすることをおすすめします。

検査代が1,100円かかりますが、特に光軸調整は毎回必要だと思います。

実は、数か月前に縁石に乗り上げてタイヤがパンクしたクルマだったので、サイドスリップ検査が心配でした。

【体験談】縁石乗り上げでタイヤパンク|緊急時の対処法と救出技術

車体に歪みがあるとまっすぐ走行できなくて、サイドスリップ検査に通らない場合があります。

整備工場でも確認してもらっていましたが、当日に予備検査をしたので安心して受検できました。

予備検査代を合わせても、かかった費用は47,510円でした。

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

まとめ|ユーザー車検の再検査理由と対処法|最新の変更点

【2021年】ユーザー車検の再検査と費用について

- 排気ガス検査では、検査場によっては専用マットがあり、その上に移動しないと検査が開始されません。

- ユーザー車検で再検査になった場合、落ち着いて検査官の指示に従いましょう。

- 自賠責保険料が、2年連続で値下がりしています。普通車20,010円でした。

- 2021年の車検費用は過去最高に安くて、46,410円(別途:予備検査1,100円)でした。

2021年4月末に受検したユーザー車検、再検査となりましたが約20分で検査終了となりました。

落ち着いてやれば、どこでミスしても大丈夫ですよ。

ユーザー車検をやってみたいなと思っているなら、まずは検査コースの見学をしてみて下さい。

自分でもやれるか、どんなことを検査しているのか、どれくらいのスピードで検査しているのか、など実際に目で見て確かめてください。

私も最初は、何もわからないド素人だったので不安だったのですが、誰でも最初は経験しないことにはできません。

最初に必要なのは、失敗を恐れない決断と事前準備だと思います。

きっと、あなたにもできるはずです。

-

-

【図解説】普通車検査コースの流れと操作手順|実践ポイントを紹介!

続きを見る