これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女のwata-siroです

今回は、ユーザー車検で行われる検査のセルフチェック内容について、詳しく解説していきます。

ユーザー車検を行うなら、必ず事前にチェックしておくべき点検項目があります。

点検する16項目が基準をクリアできなければ、車検には通りません。

クルマの整備とかやったこと、ないんですけど・・・

セルフチェックする内容は難しいですか?

私にもできますか?

整備をするわけじゃないので、大丈夫です。

クルマの点検を普段から自分の目で確認できるようになるので、知っておくと安心ですよ。

例えば、部屋の電気がつかなくなったらどうしますか?

電球を交換しますよね?

クルマも同じで、夜間走行していて見えづらいと感じたり、球切れを見つけたら電球交換をします。

実は、ルームランプが切れてしまって、カーショップで交換してもらいました。

ルームランプの交換は簡単なので、ネットで購入して自分で交換すればいいですよ。わざわざカーショップに行く必要はありません。

交換方法を知っていれば、時間もお金もかかりません。

クルマに乗るのなら、自分のクルマの基本的な操作や消耗品の交換などはできるようにしておくことをおすすめします。

そして、ユーザー車検前に確認すべき点検内容は、まさにクルマの基本的な操作ばかりです。

この記事を読めばできること

- セルフチェックする点検16項目がわかる

- 本検査の同一性・外観検査の手順がわかる

- セルフチェック表のダウンロードで、模擬練習ができる

では、早速解説していきます。

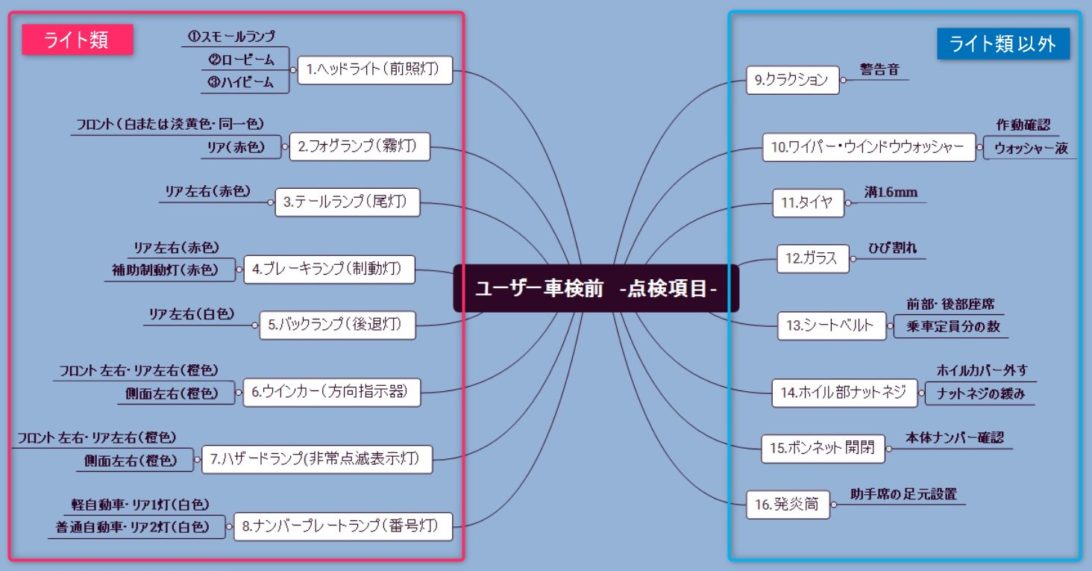

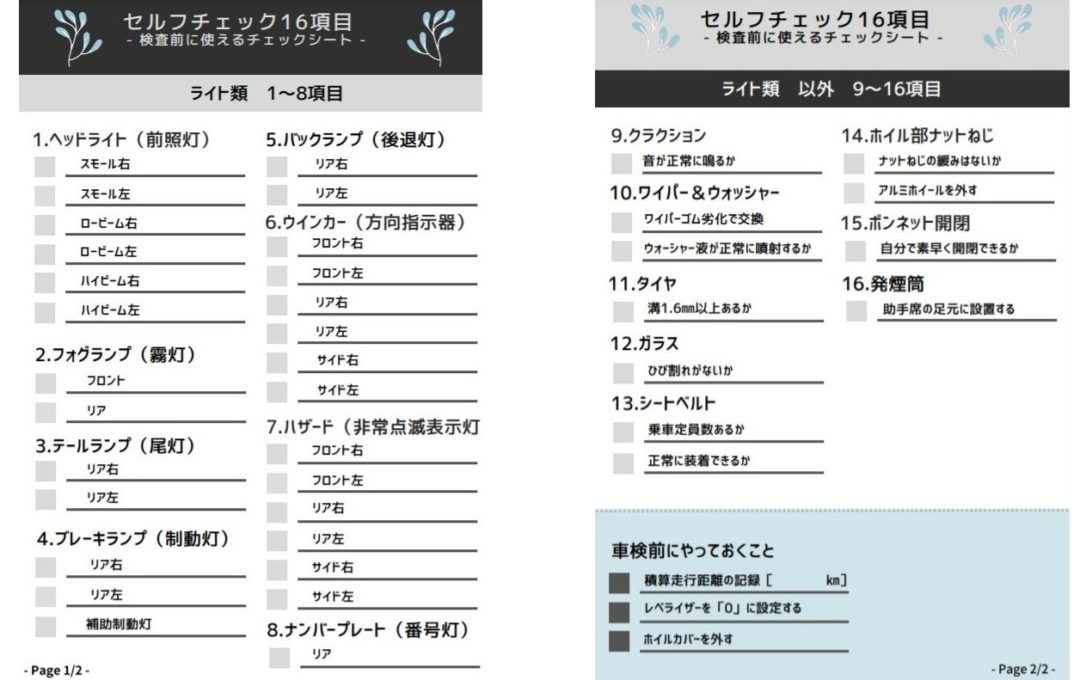

ユーザー車検前のセルフチェック16項目

実際に検査が行われる、点検項目の一覧です。

左側の1~8まではライト類です。

クルマに装備されている各ライトを、区別することができますか?

何度も点検していたら、自然とわかるようになってきます。

右側の9~16まではライト以外の点検項目で、比較的わかりやすいと思います。

では、順番に見ていきましょう。

1-1.セルフチェック1~8項目|ライト類の点検内容を解説

ライト類のセルフチェックを一人で行う場合、後方確認がしづらいので2人で行うといいですね。

一人でも確認できる方法はあります。

私は、暗くなってから壁などの反射で点灯確認をしています。

適合する電球は、車種によって異なります。

小糸製作所のHPに適合表がありますので、あなたのクルマを探してみてください。

では、ライト類は種類が多いので、ひとつづつ確認していきましょう。

1.ヘッドライト

クルマのメインライトに当たるヘッドライトは、ハイビーム(走行用前照灯)・ロービーム(すれ違い用前照灯)・スモールランプの3段階で切り替わります。

スモールランプ

スモールランプは、ポジションランプ・車幅灯ともいわれます。

クルマの左右両側の灯火器で、夜間にクルマの車幅を示す目的で点灯するものになります。

ロービーム・ハイビーム

意外と知られていませんが、ハイビームは通常走行時の基本使用となっています。

レバーを手前に引く動作を「パッシング」といいます。

その反対で、レバーを奥に押しやるとハイビームの点灯ができます。

対向車にとってはすれ違う時にまぶしいと感じることが多いので、ほとんどの場合がロービームを使っているのではないでしょうか?

レバーを切り替えて、それぞれのライトが点灯するか点検をしてください。

ヘッドライト点検項目

- ハイビーム(走行用前照灯)

- ロービーム(すれ違い用前照灯)

- スモールランプ(ポジションランプ・車幅灯)

ハイビームに関する注意事項

- 平成27年9月1日までは検査コース内でハイビーム検査が行われていましたが、新しい基準で設計された車の普及率が9割に達したことをきっかけに、光軸検査の基準はロービームに切り替わっています。

- 検査コース前の外観検査では、【スモール ➡ ロービーム ➡ ハイビーム】の順番で点灯確認が行われます。自分で操作できるようにしておきましょう。

レベライザー

レベライザーの設定

- 検査コース内のライト検査では、ヘッドライトの光軸を調整する装置、レベライザーを「0」にして検査します。

➜忘れないように、早めに設定しておきましょう。

光軸・光量

ライトの中で一番の難関がヘッドライトです。

私は過去に2回ほど、ヘッドライトで再検査になりました。

はじめてのユーザー車検ですんなり通ってしまったので、その次の時に油断しました。

1回目の不合格は、光軸のズレでした。

その時は、予備検査を知らなかった頃です。

2回目の不合格は、光量不足でした。

予備検査で光量不足を指摘されていたのですが、試しに受けて不合格なら交換することになっていました。

案の定不合格だったので、慌ててカーショップに行って新品のバルブを買いました。

予備検査では、再検査になった場合も対応してくれます。

その後は、毎回予備検査を受けて調整してもらうので、不合格になることはありません。

予備検査についてもっと詳しく知りたい場合は、次の記事を参照してください。

予約なしで行ける予備検査のメリット|初心者ユーザー車検は必須!

光軸・光量に関する注意事項

- ヘッドライトの光軸のズレで、車検に通らないことは多いです。自分でバルブ交換したり、走行中の振動で光軸がずれてしまうことが原因です。

- ヘッドライトの光量が基準値を満たしていない場合も、車検に通りません。

- 光量不足の原因は、バルブの劣化(➡バルブを交換する)やヘッドライトカバーの表面がくすんでしまっている(➡レンズを研磨して汚れを取る)など考えられます。

- ユーザー車検前の予備検査をすれば、光軸検査が含まれているので安心です。

ユーザー車検では、ヘッドライト検査で不合格になるクルマが多いと言われています。

光軸のズレ・光量不足・色が青っぽい場合は不合格になるので、車検対応と記載された交換バルブを使用し予備検査をしておけば大丈夫です。

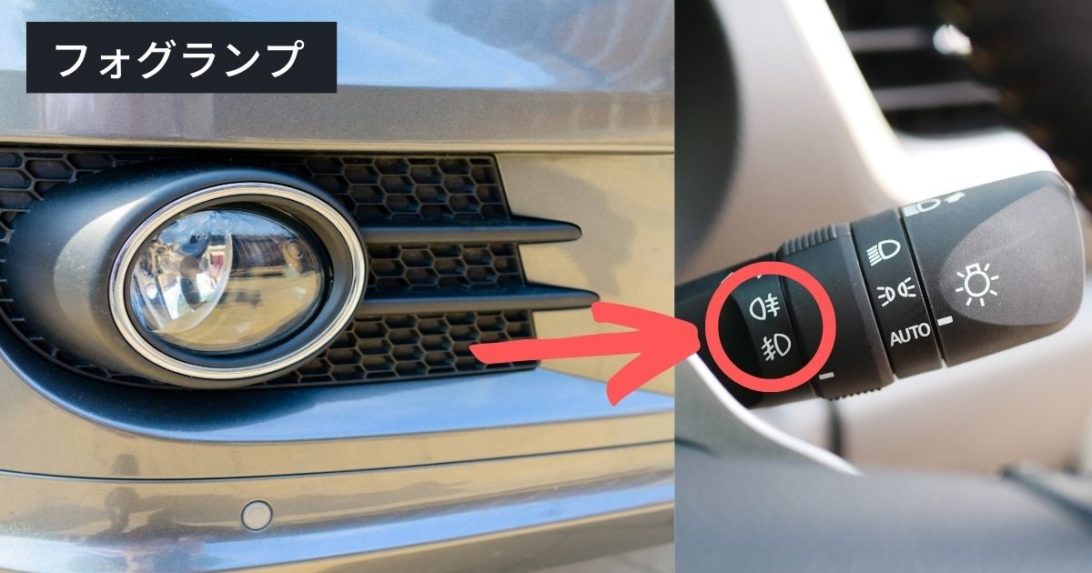

2.フォグランプ

フォグランプは、大雨や霧の発生などにより視界が不十分である場合に、ヘッドランプの補助灯として使われます。

フォグランプは装着されていない車両もあるのですが、そもそも装着義務がありません。

但し、装着されている場合は検査対象になるので注意が必要です。

普段使わない場合も、検査では常時点灯にしておきましょう。

保安基準をみる

- 灯光の色は、白または淡黄色であり、そのすべてが同一色であること

- 照明部の最外縁は、車両の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること

- 照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること

- 1個の場合は車両の中央に取り付けられ、2個の場合は車両中心面に対して対称の位置に同形状、同色のものを取り付けること

- 3個以上が同時に点灯しないこと

- フォグランプの点灯操作状態を、運転者席の運転者に表示する装置を備えること。

3.テールランプ(尾灯)

夜間ライトをONにすると、連動してテールランプ(尾灯)が点灯します。

夜間や悪天候で視界が暗い場合に、車両の存在を後方車両に知らせるためです。

後続車に存在を知らせて追突を防ぐ、重要な役割を担っています。

保安基準をみる

- 灯光の色は、赤色であること

- 夜間に後方300mの距離から点灯が確認できること

- 位置は車両の最外側から40cm以内、高さは地上35cm以上、150cm以下であること

- 明るさ(光源)は、5W以上30W以下であること

- 照明部の大きさが 15cm2以上であること

- 灯器が損傷していないこと

4.ブレーキランプ(制動灯)| ハイマウントストップランプ(補助制動灯)

ブレーキランプは、後方車両にブレーキをかけて減速していることを知らせるためのランプです。

ブレーキを踏んだ時、日中でも赤く点灯するのがはっきりわかります。

保安基準をみる

- 灯光の色は、赤色であること

- 昼間に後方100mの距離から点灯が確認できること

取付位置は、

- (平成18年1月1日以降に製作された車)の場合、照明部の上縁の高さが地上から2.1m以下、照明部の下縁が地上から350mm以上、最外縁は車の最外側から400mm以内であること

- (平成8年2月1~17年12月31日の間に製作された車)の場合、照明部の上縁の高さが地上から2.1m以下、最外縁は車の最外側から400mm以内であること

- (平成8年1月31日以前に製作された車)の場合、照明部の中心が地上から2.0m以下、最外縁は車の最外側から400mm以内であること

明るさ(光源)は、

- (平成18年1月1日以降に製作された車) の場合、15W以上60W以下であること

- (平成17年12月31日以前に製作された車) の場合、15W以上であること

- 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯した時の光度が尾灯のみを点灯した時の光度の5倍以上となる構造であること

- 照明部の大きさが、20cm2以上であること

- 灯器が損傷していないこと

ハイマウントストップランプ(補助制動灯)

ハイマウントストップランプは、後方からの視認性をより高めることを目的とした第3のブレーキランプです。

車体後部中央の、高い位置に独立して設置されています。

ブレーキランプと同様に、日中でも赤く点灯します。

5.バックランプ(後退灯)

バックランプは、ギアをR(=リバース)にしたときに点灯します。

灯火したときの色は、白色と決められています。

6.ウインカー(方向指示器)

ウインカーは、右左折や進路変更の際に、その方向を周囲に示すための装置です。

色は、橙色(=オレンジ色)です。

保安基準は、30mもしくは100m離れた場所から、昼間において点灯を確認できることです。

確認場所

- フロントウインカー(前部方向指示器)左・右

- リアウインカー(後部方向指示器)左・右

- サイドマーカー(側面方向指示器)左・右

※前部で6ヵ所ランプがあるので、すべて確認する。

7.ハザードランプ(非常点滅表示灯)

ハザードランプは、事故など非常時の際に停車中に後続車に対して危険を知らせるときに使います。

ウインカーと同じランプですが、ウインカーとの違いはすべてのランプが同時に点滅表示します。

ランプの確認場所は同じですが、念のため同時点滅ができているか確認しておきましょう。

8.ナンバープレートランプ(番号灯)

ナンバープレートランプは、後方のナンバープレートのすぐ上部に取り付けられています。

夜間のライト点灯と連動して、ナンバープレートランプも点きます。

普段見ることがほとんどないので、ランプ切れに気が付きにくい場所です。

忘れずに確認しましょう。

軽自動車は1灯、普通乗用車は2灯ランプがあります。

保安基準をみる

- 夜間に、後方20mの距離から登録番号や車両番号を確認できること

- 灯色は、白色あること

- ナンバー灯が損傷または、レンズ面が汚損していていないこと

1-2.セルフチェック9~16項目|ライト類以外の点検内容を解説

ここからは、ライト類以外の外観・内装の点検内容に入っていきます。

9.クラクション

警告音です。

ハンドルの中央を軽く鳴らしてみて、音が出るか確認しておきましょう。

10.ワイパー・ウインドウウォッシャー

ワイパー

フロントワイパー(前方の左右)のゴムが劣化している場合、きちんと動作ができていますか?

きちんと動作ができるかを判断しますので、ゴムが破損・劣化している場合はこの際新しく交換しておきましょう。

雨が降ったときに、拭き取りができる状態なら問題ありません。

※リアワイパー(後方のワイパー)は検査対象になっていません。

ウインドウウォッシャー

普通の水でも構いませんので、ウォッシャー液を必ず入れておきましょう。

正常に水が噴射されるのかを目視で確認します。

撥水効果のウォッシャー液を使用して詰まっているような場合は、裁縫用の針でノズルの穴を掃除してみてください。

※爪楊枝を使うと折れた時にさらに詰まってしまう危険があるので、絶対に使ってはダメです。

ワイパー・ウォッシャー液

- フロントワイパーの動作が正常か確認しましょう。

- ウォッシャー液の水を入れて、噴射するか確認しましょう。

11.タイヤ

タイヤの溝の深さが1.6mm以下の場合は、車検に通りません。

タイヤ交換をしておきましょう。

タイヤが摩耗して1.6mmを下回った状態で走行すると、事故を起こしやすくなります。

特に雨の日は、排水機能が低下するので滑りやすくなります。

確認方法は、スリップサインというタイヤの突起が目印になります。

周辺がスリップサインと同じ高さになっていれば、交換のサインです。

または、タイヤゲージで溝の深さを計測します。

\ かんたんにタイヤの溝が測定できます!/

タイヤの溝

- 1.6mm以下の場合は、タイヤを交換しましょう。

- スリップサインを確認しましょう。

- タイヤゲージという道具があれば、タイヤの溝をかんたんに計測できます。

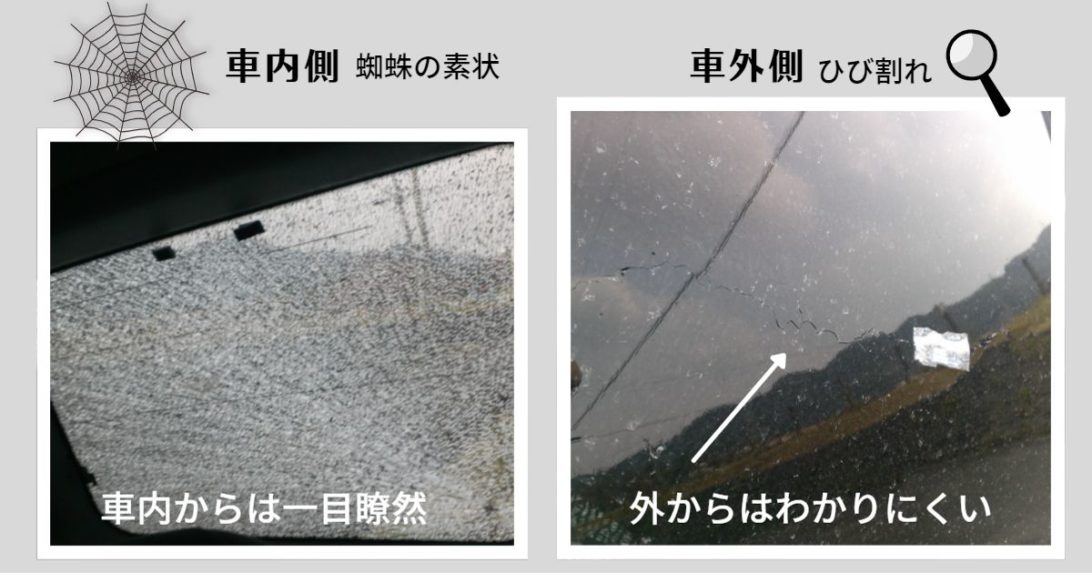

12.ガラス

ガラスにヒビ・割れがある場合は安全性を確保できません。

小さなヒビでも次第に広がっていくことがあるので、早めに修理しておきましょう。

ひどい割れの場合は、ガラスの交換をする必要があります。

以前、駐車場に停めていたクルマに地域の草刈りの石が跳ねて、左側の後部ガラスに蜘蛛の糸状にヒビが入っていたことがありました。

私のクルマの割れたガラスの写真です。こういう被害は意外とよくあることみたいです。

外からはわかりにくいため、発見に時間がかかる場合もあります。

その時のガラスの交換費用はこちらです。参考にしてくださいね。

ガラス交換費用の例

- 中古ガラスを購入(ヤフオク)12,420円

- 整備工場で交換工賃 19,170円

合計 31,590円

\ 小さな傷はリペア補修すればOK!/

13.シートベルト

シートベルトの検査では、検査官が目視で確認をしています。

シートベルトの確認事項

- 前席シートベルトと後席シートベルトが人数分あるかどうか?

- シートベルトの用途を満たしているか?

- シートベルト警告灯が点灯するか?

シートベルトは、命に関わる重要な保安部品となります。

不具合があれば交換してください。

14.ホイル部ナットネジ

タイヤを自分で交換したり季節に応じてタイヤを履き替えることがある場合は、ナットの緩みがないか点検しておきましょう。

ホイルカバーは外す

- ホイルカバーが付いているクルマは、検査前に必ず自分で外しておかなければなりません。

- ホイルカバーの淵をよく見るとくぼんだ部分(ツメ)があるので、マイナスドライバーをこじ入れて浮かせると外れます。

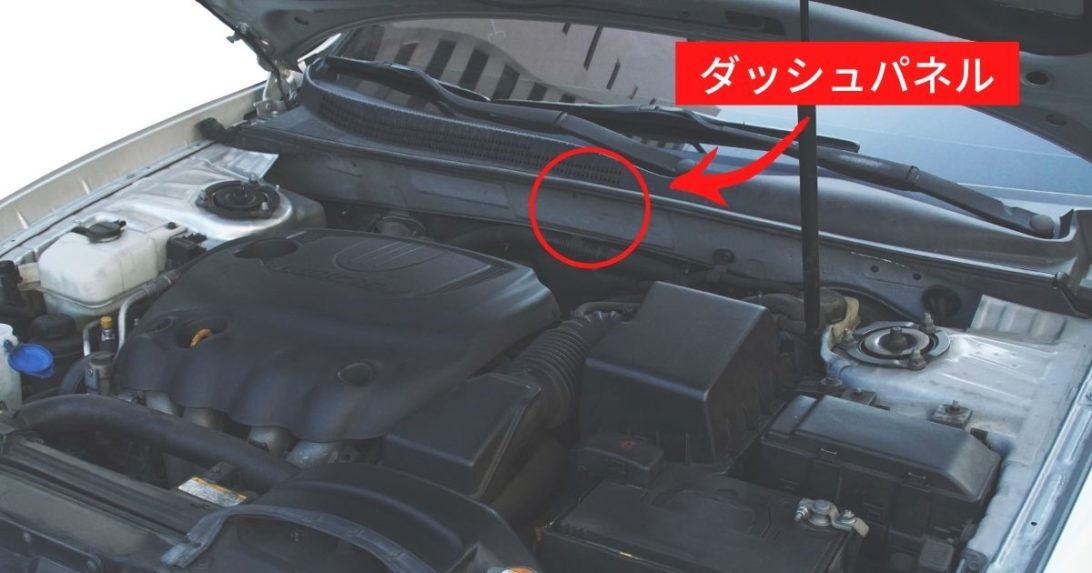

15.ボンネット開閉

自分でボンネットを開閉することができますか?

検査ではその場面があるので、素早くできる必要があります。

車内の開閉レバー(ボンネットオープナー)の場所はわかりますか?

運転席の下にクルマのマークがついたレバーがありますので、探してみてください。

給油レバーと間違わないように、開閉レバーの場所と動作の確認をしておきましょう。

同一性・外観検査では、あなた自身がボンネットを開けて、検査官が車検証の車台番号と一致するかを確認します。

車台番号の場所

車種によって異なりますが、多くの車は外からは見えにくく外的損傷を受けにくい位置に、打刻されています。

- ボンネットを開けて、エンジンルーム奥のダッシュパネル部分に直接打刻されている。

- 金属プレートに打刻したものを貼り付けている。

※汚れで打刻が見えにくい場合は、綺麗にしておきましょう。

検査官は、ペンライトで車台を照らしながら目視で確認するだけです。

確認ができたら、あなたがボンネットを閉めて運転席へ戻ります。

16.発炎筒

発炎筒は「自動車用緊急保安炎筒」といいます。

助手席の足元に設置されているもので、クルマの装備が法令で義務付けられています。

道路上の故障・事故などで、非常を知らせるための用具です。

\ 車検対応!従来の一般的な発炎筒です /

\ もう使用期限を気にしなくてもいい!!電池式が人気です /

発炎筒の使用期限の見解

発炎筒の使用期限は4年となっています。

期限切れの場合は、必ず交換しないといけないのでしょうか?

➡非常信号用具として発炎灯を備えなければならない設置義務ありますが、期限が切れていても車検には通ります。(※明らかに使えそうにないものや破損は除く)

使用期限切れの発炎筒を設置して検査しても、何も言われたことはありません。

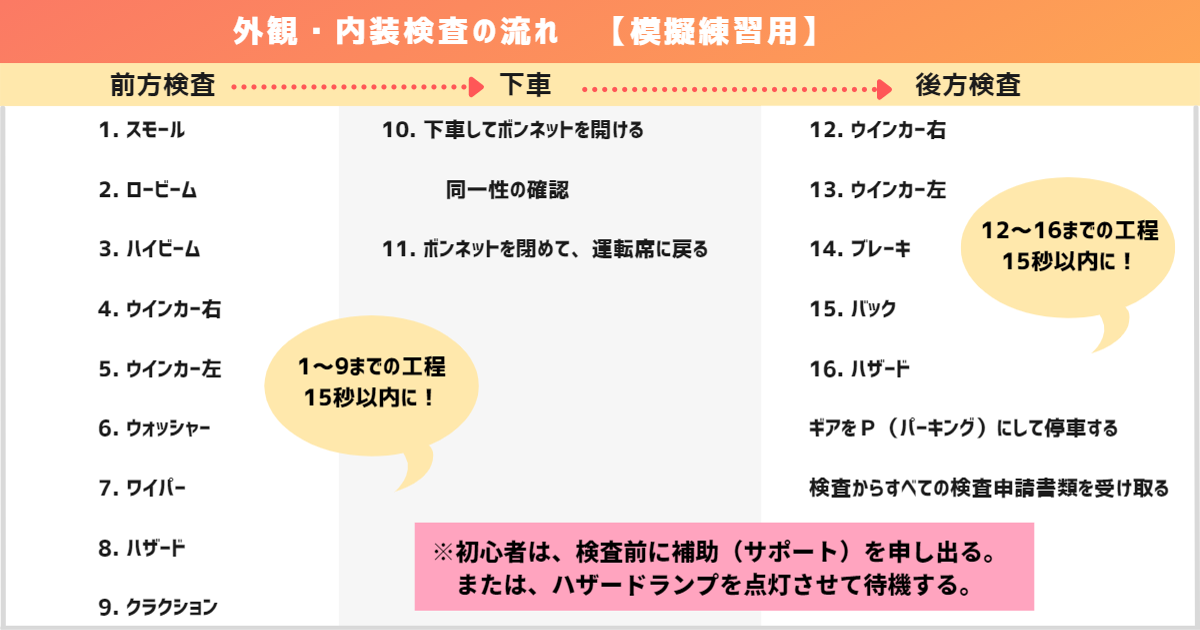

1-3.本番で行う動作のトレーニング|模擬練習

ここからは、本番同様の動作ができるようトレーニング内容について解説していきます。

検査場で検査を受ける場合には、安全かつ円滑に行うことがとても大事です。

はじめて受検する場合やしばらくぶりで不安な場合は、あらかじめ検査担当者(以下、検査官)に申し出ておくことで、サポートをしてもらうことができます。

検査場では他の検査の妨げにならないようにするためにも、過信せず補助(サポート)を申し出るようにしてください。

検査場に入場する前にハザードランプを点滅させておけば、検査官が駆けつけてくれます。

検査官が親切にサポートしてくれるので、安心してあっという間に検査が終わってしまうと思います。

とはいえ、すべて任せておくわけにはいきませんので、自分でも検査に慣れておく必要があります。

初心者はサポートが必要!

最初の慣れないうちは、検査官のサポートを申し出てください。

※検査場に入場する前に、ハザード点滅させておきましょう。

検査の内容と順番|同一性の確認・外観検査

検査コース内に侵入する前に、セルフチェックした16項目の検査が行われます。

あなたがクルマに乗っている間に、検査官はタイヤの溝や窓ガラス・ナットの締め付けの確認など、多くの点検項目をあっという間に終わらせています。

同一性・外観検査の流れは、はじめての場合スピードが速いと感じるかもしれません。

流れを覚えて、模擬練習をしておくことが大事です。

青文字の部分は、あなた自身が行う動作です。黒文字は検査官の動作です。

ここからは、本番同様にトレーニングしていく内容です。

何度も読み返して、イメージできるようにしてください。

【 同一性・外観検査の流れ 】

❶クルマ前方の外観検査

窓を開閉して、検査官に検査申請書類をすべて渡します。

※検査内は声が聞き取りにくいため、左右とも窓を開けておきます。

検査官がクルマの前方にきて、すぐ検査を開始します。

※身振り手振り・声で指示しますが、声ははっきり聞こえないと思っていたほうがいいです。

①スモール

②ロービーム

③ハイビーム

④ウインカー右

⑤ウインカー左

⑥ウォッシャー

⑦ワイパー

⑧ハザード

⑨クラクション

①~⑨を15秒以内で行えるようにトレーニングしましょう!

ポイント

検査官によって順番が多少違っていたとしても、検査内容は同じなので順番は重要ではありません。

ここに記載した通りの指示動作①~⑨を行えば、検査官は見てくれています。

❷車内の検査

検査官が運転席に近寄り、運転席前のメーターパネルを確認します。

シートベルト警告灯など、ランプの点灯を確認します。

メーターパネル

走行距離オドメーター

書類に記載した走行距離と一致するか確認します。

❸同一性の確認

⑩下車してボンネット開けます。

車台番号確認(車検証の車台番号と一致するか確認します。)

⑪ボンネットを閉め、運転席に戻ります。

・シートベルト(後部ドアを開閉して確認)

・発炎筒(助手席ドアを開閉して確認)

・ホイルナット(ナットの緩みがないか確認)

❹クルマ後方の検査

検査官がクルマの後方に廻り、検査をします。

⑫ウインカー右

⑬ウインカー左

⑭ブレーキ

⑮バック

⑯ハザード

(ギアをP(パーキング)にして停車します。)

⑫~⑯を15秒以内で行えるようにトレーニングしましょう!

ポイント

ここに記載した通りの指示動作⑫~⑯を行えば、順番が異なっていても問題ありません。検査官は見てくれています。

❺書類の受け渡し

検査官が窓際にきて、すべての検査申請書類を渡してくれます。

検査申請書類には、検査コース内で記録器に挿入するものがあるので、すぐ取り出せるように運転席前のダッシュボード付近に置いておきましょう。

初めて車検を受ける場合や不安な人は、検査官に声を掛け補助(サポート)を依頼します。ハザードにしておけば、言い忘れても必ずきてくれます。

慣れないうちは、ほかの検査の妨げにならないよう、補助(サポート)してもらいましょう。

外観・内装検査の心得

- 検査官の声は聞こえないものと思っておきましょう。手振りを見て判断できるようにしておきましょう。

- 途中で順番を間違っても、検査内容は決まったことを確認するだけです。検査官の手振りをみて何を言っているのか確認します。

- 検査コースに入場するまでの間に外観検査を済ませておく必要があるので、テンポよく動作を行えるように模擬練習をしておきましょう。

- 待ち時間に他の検査を見たり、見学をしておきましょう。誰でも、案内ビデオの視聴や検査コースの見学ができます。

1-4.セルフチェックシート|ダウンロードできます

1.セルフチェック16項目

車検前のセルフチェック項目です。

すべて本検査で確認する項目になっています。

✓チェックシート - セルフチェック16項目(PDFファイル)

2.同一性・外観・内装検査の流れ

模擬練習や本検査に使ってください。

検査をするクルマに乗って実践練習をすれば、本番でも落ち着いて検査ができます。

まとめ|ユーザー車検前のセルフチェック16項目|点検内容を詳しく解説

いかがだったでしょうか?

今回は、ユーザー車検で行われる検査のセルフチェック内容を解説してきました。

実際にユーザー車検を受けてみたら、こんなに項目があったのかと驚くかもしれません。

あなた自身が行う動作と、知らないうちに検査官が検査している内容があるからです。

検査コース内に侵入する前に行われる同一性・外観検査は、実は数分程度で終わってしまいます。

検査項目が多くて、私にできるか不安です。

大丈夫ですよ。完璧に動作できなければ不合格になるわけではないんです。

あくまでクルマの検査なので、決められた項目の基準をクリアすれば合格できます。

それに、検査官がサポートをしてくれます。

セルフチェックは大事ですね。

検査の流れを何回もイメージトレーニングして、本番に臨めばなんとなるでしょうか?

もちろんです。✓チェックシートを活用して、頑張ってくださいね!

おさらい|これだけは必ずしよう!

その1|セルフチェックする点検16項目

ユーザー車検前のセルフチェック16項目はすべて確認して、不安な部分は解決しておきましょう。

ランプ類に関しては、本番で点灯しなかったら必ず不合格になります。

心配なランプがある場合は、予備の電球を持っておくと安心ですね。

その2|本番の同一性・外観検査で行う手順と模擬練習

本番の検査だと思って、流れをイメージトレーニングしてみましょう。

文字で見ると簡単な動作ばかりですが、本番では慌てるかもしれないので模擬練習を何度か行い、本番前にもやってみてください。

その3|専門家に依頼する

セルフチェックでクルマの不備を発見した場合、自分で解決できそうにないものは専門家に委ねましょう。予備検査を利用することで、ユーザー車検がスムーズに行えます。

今回の点検内容は、とても大事なので何度も読み返して復習してくださいね。