これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

国土交通省が発表している2023年1月4日よりスタートの『電子(IC)車検証』は、ユーザー車検をする上でどう変わるのか?気になるところです。

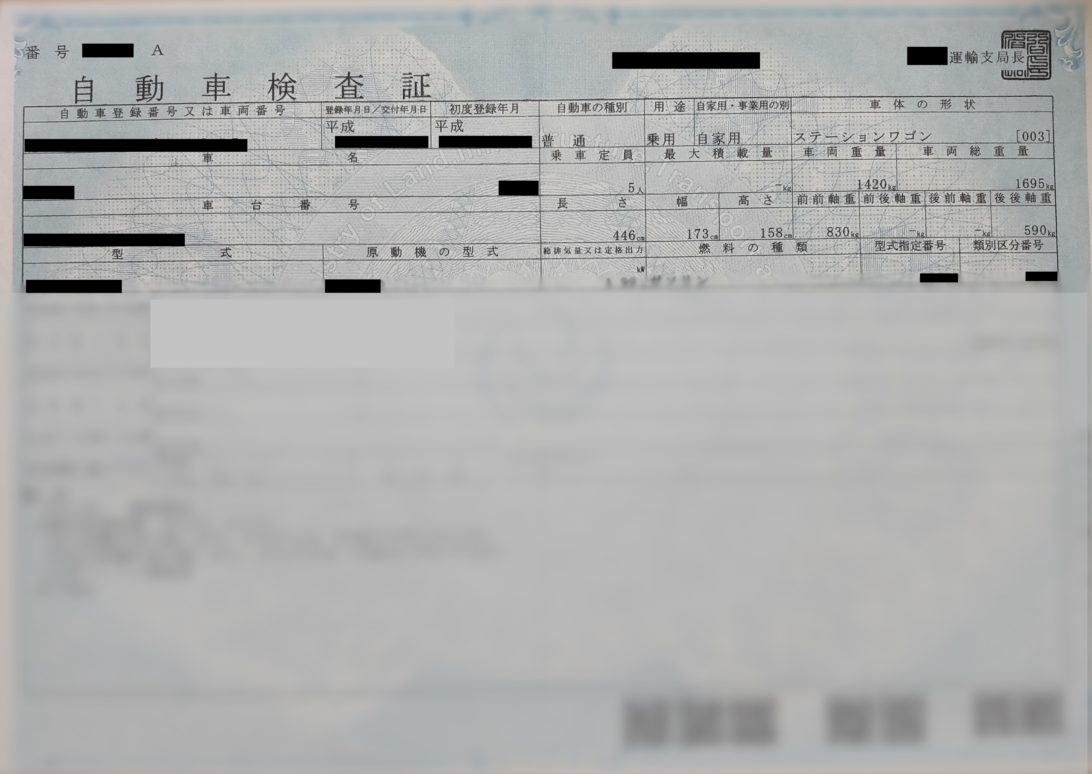

クルマの車検をするたびに運輸(支)局で紙の車検証が発行されますが、今後はICタグ付きの電子車検証に変わります。

車検証を電子化することで紙の発行はせず、ICタグ内の情報を書き換えて業務の効率化や申請者の負担を軽減するということです。

一度新しい電子車検証を発行したら、次回からは同じものを使うということです。

ユーザー車検の継続検査を行う場合、今度どのように変化するのかというと……

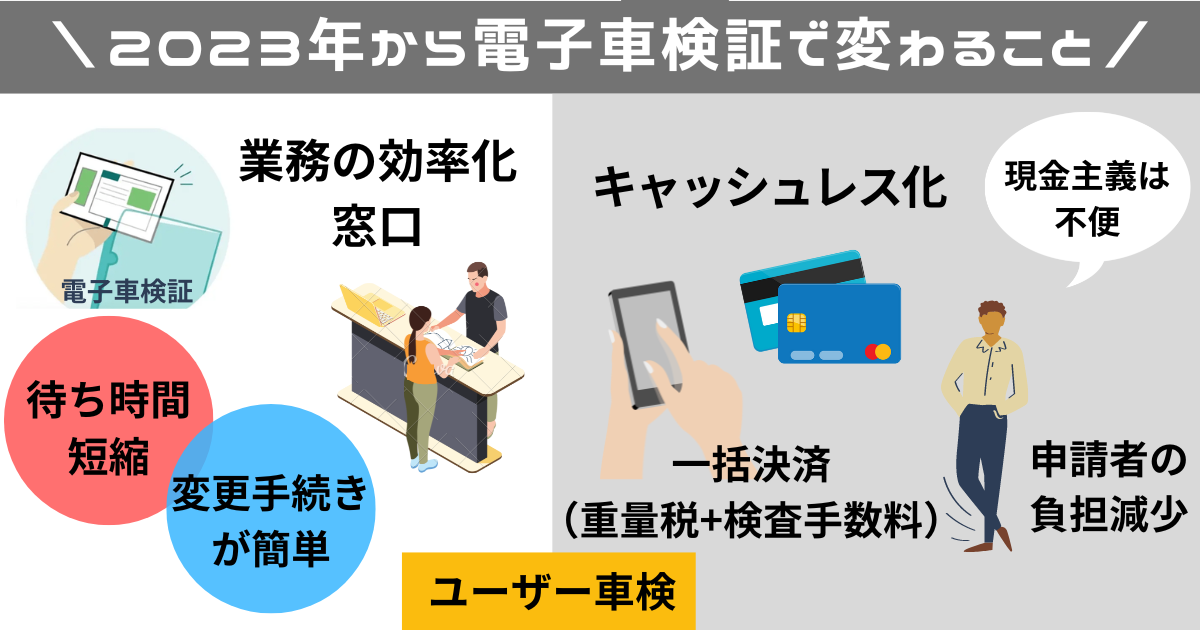

- 業務の効率化により車検証をもらう際の待ち時間が短縮される【➜2023年1月4日~】

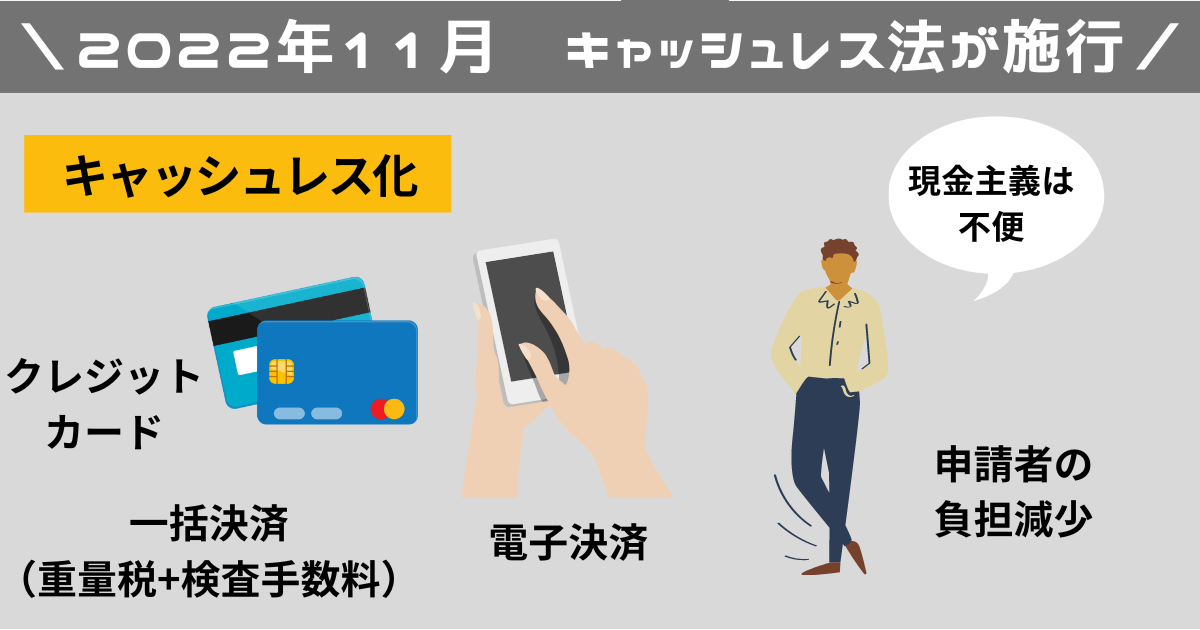

- 支払いは「現金で印紙を購入」一択から、クレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス化が可能になる【➜2022年11月1日~】

- 「自動車重量税」と「検査手数料」は別々の支払いをしていたが、一括決済を実現する【➜実現時期は調整中】

自動車検査登録手続の「キャッシュレス化」「デジタル化」が進めば、車検を請け負う業者の負担が減少すると言われています。

一定の要件を満たす指定整備事業者や行政書士などが、継続検査に係る車検証の変更記録ができるようになります。(記録等事務委託制度)

個人でユーザー車検を行う場合、今まで現金のみで支払うことや無駄のある仕組みのせいで検査前の手続きに時間がかかってしまう、といったことを毎回感じていたのではないでしょうか?

私は昭和生まれですが、運輸(支)局に来るとタイムスリップしたみたいに昭和時代のままな気がしていました。

今回の電子車検証に変わる大きなメリットは個人的にはあまり感じませんが、業者にとってはまさに業務の負担が減る改革と言えます。

待ち時間の短縮とキャッシュレス化で、利便性の向上に期待したいところです。

➜2023年ユーザー車検を受けましたが、待ち時間の短縮は…… 特に感じませんでした。

最初の電子車検証の作成には時間短縮は無理なのかもしれません、次回に期待ですね。

では、もう少し具体的に電子検査証について解説していきます。

- この記事のポイント!

- 新しく電子化される電子(IC)車検証の概要と、ユーザー車検を受けるうえでの変化についてわかります。

- ユーザー車検における「キャッシュレス化」「デジタル化」について具体的にわかります。

2023年1月から『電子(IC)車検証』がスタート

国土交通省が作成した『電子車検証』の特設サイトがあるので、実はこのホームページを読めばすべてが詰まっています。

国土交通省

わかりやすくまとめてみました。

特設サイトの中から、ユーザー車検を受ける場合に気になる変更内容に絞って、説明していきます。

1-1.ただの紙からICタグ付きの車検証へ

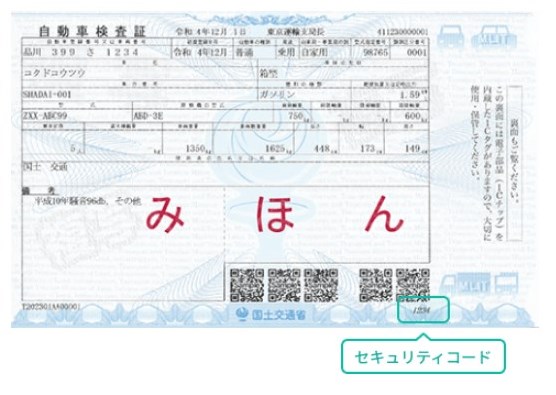

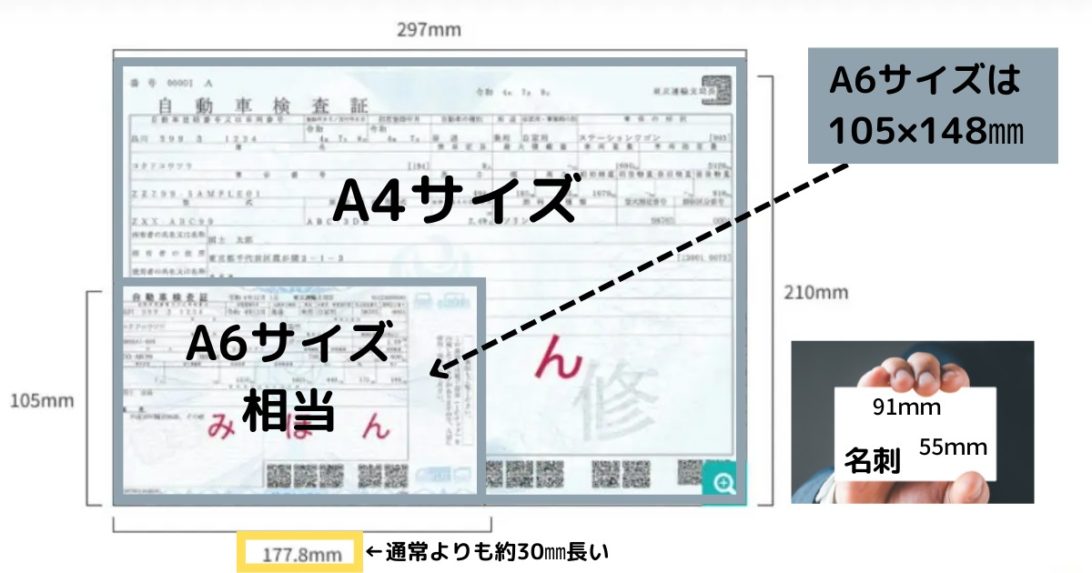

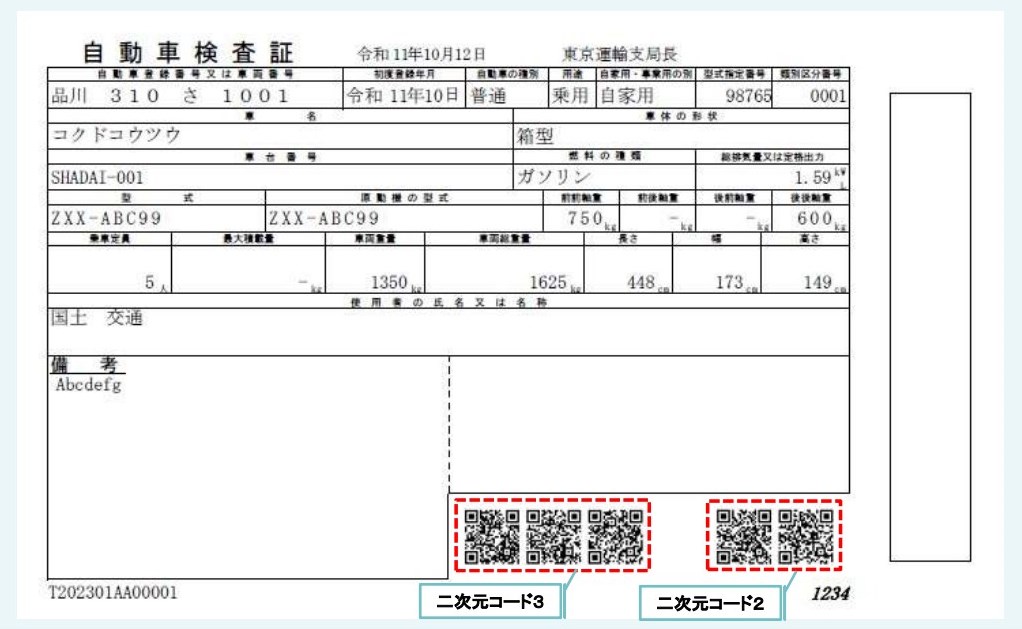

①電子車検証のサイズ

新しい電子車検証は、現行のA4サイズからA6サイズ相当(105×177.8mm)の大きさに変わります。

A6サイズは105×148mmになるため、厳密にはA6サイズではありません。

通常のA6サイズよりも、横幅が30mm程長くなります。

新しく車検証ケースを購入する場合は、この点を気をつけてください。

今までのA4と比べると、コンパクトなサイズになりますね。

ところで、気になるのは大きさよりもICタグの中身ですよね……。

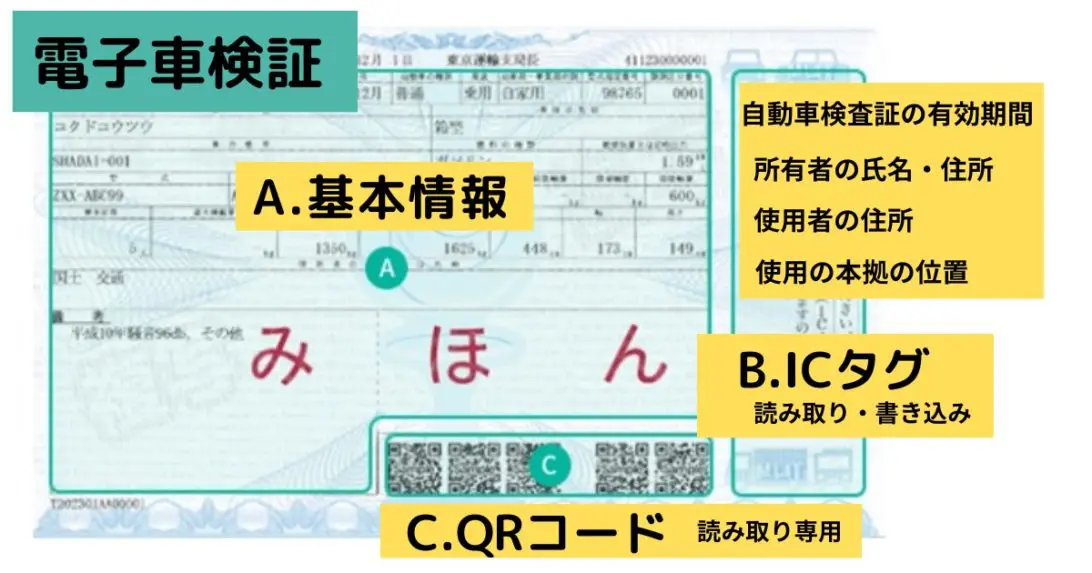

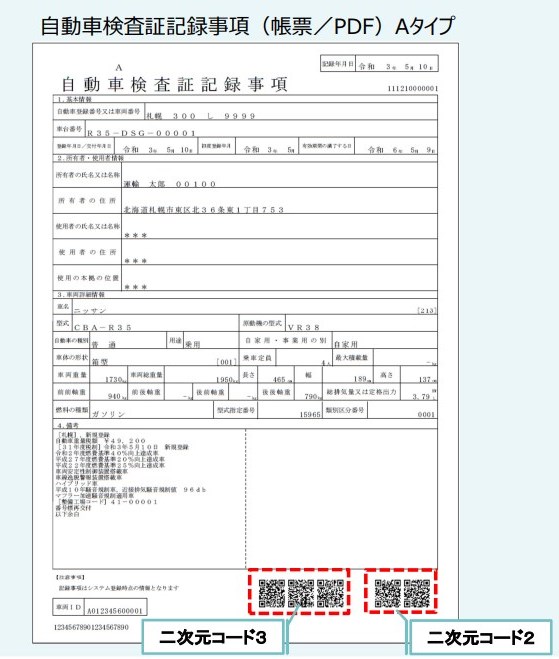

②電子車検証【A.基本情報】

電子車検証の表面を占めるA.基本情報の部分には、主にクルマの情報が記載されます。

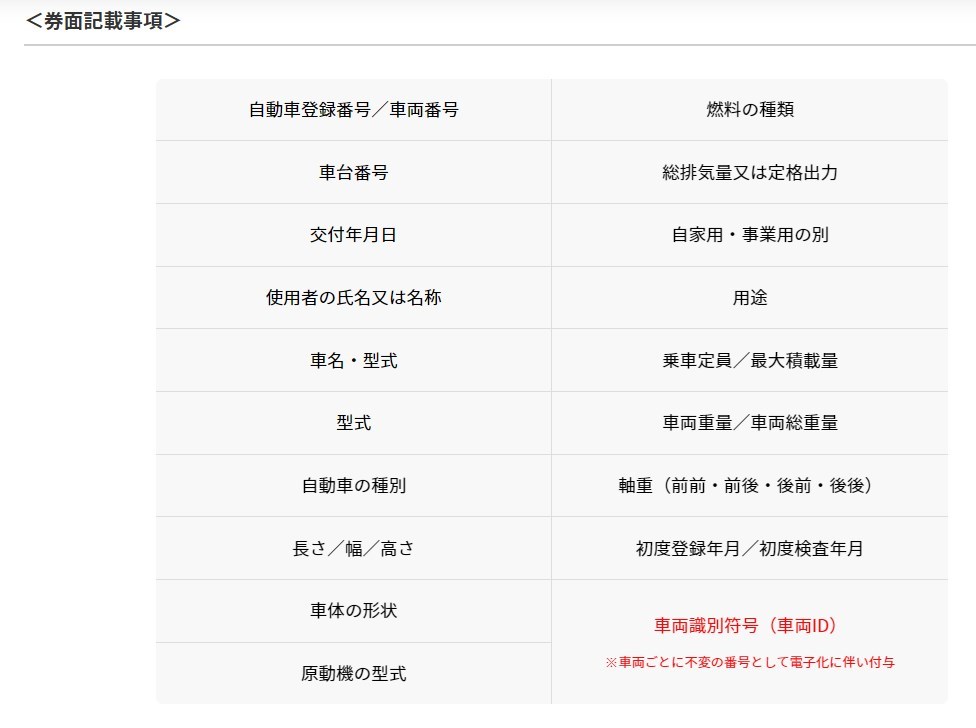

具体的な表示内容は、以下の『券面記載事項』がすべてです。

クルマに関する内容になっています。

③電子車検証【B.ICタグ】

新しい電子車検証には、ICタグというラベルの中に情報が入っていて、書き込み(更新)ができるようになります。

バーコードとの違いは、読み込みだけでなく情報の変更など書き込み(更新)もできる点です。

クルマの基本情報は変更がほとんどありませんが、所有者の名前や住所などは変更する機会があるかもしれません。

これをわざわざ運輸(支)局に出向くことなく、ネット上で変更ができるようになるため手間が減ります。

スマホやパソコン(ICリーダーが必要)を使えば、変更が可能になります。

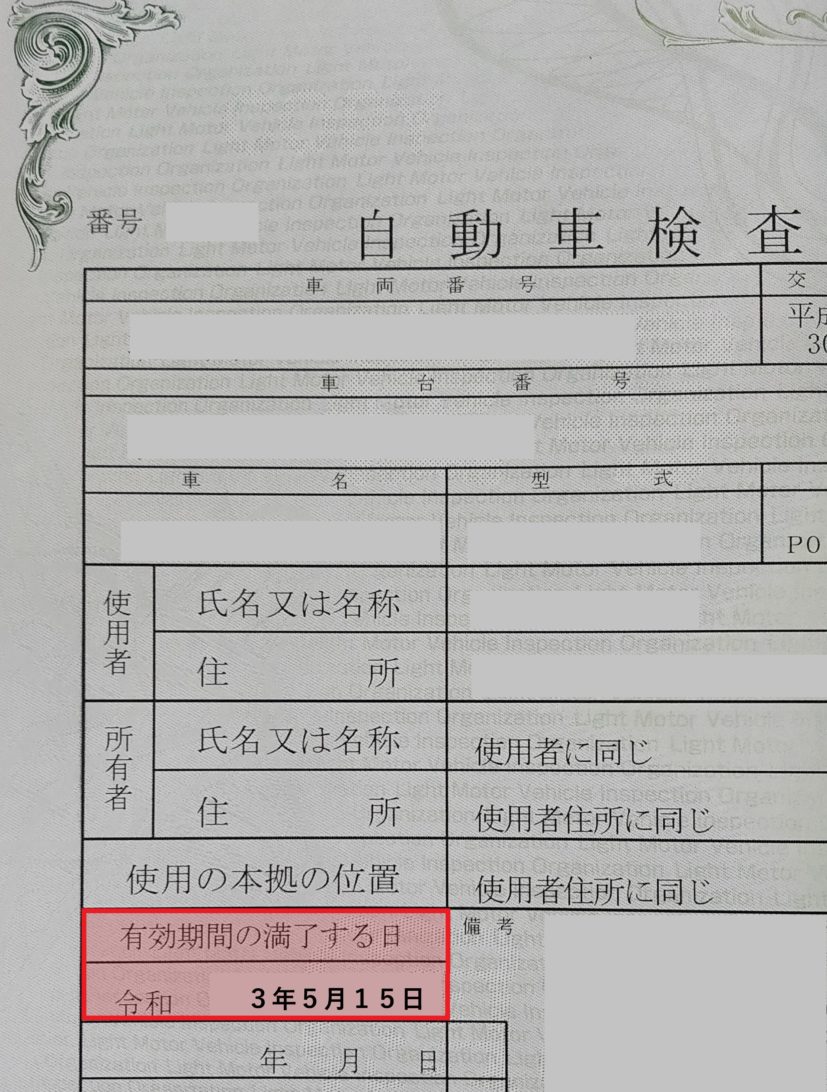

車検が近づくと、車検証でよく確認しがちな項目があります。

継続検査は2年毎あるので、車検月は覚えていても正確な日付けまでは不確かという場合は、有効期間の満了日の項目で確認します。

いつまでに車検をすべきか、有効期間の満了日を今後も確認することがあると思います。

ところが、今後は電子車検証をみてもすぐにはわからない非表示情報となってしまいます。

➜後に説明しますが、アプリの「有効期限プッシュ通知」という通知設定をしておけばメールでお知らせする機能があります。

他にも個人情報に関する非表示情報は、次の通りです。

- 券面では見れない情報「券面非表示事項」

- 自動車検査証の有効期間

- 所有者の氏名・住所

- 使用者の住所

- 使用の本拠の位置

電子車検証のA.基本情報では非表示となり、ICタグ内での確認となります。

ICタグ内の情報を見るためには「車検証閲覧アプリ」を利用して、スマホやパソコンで情報を確認することができます。

③電子車検証【C.QRコード】

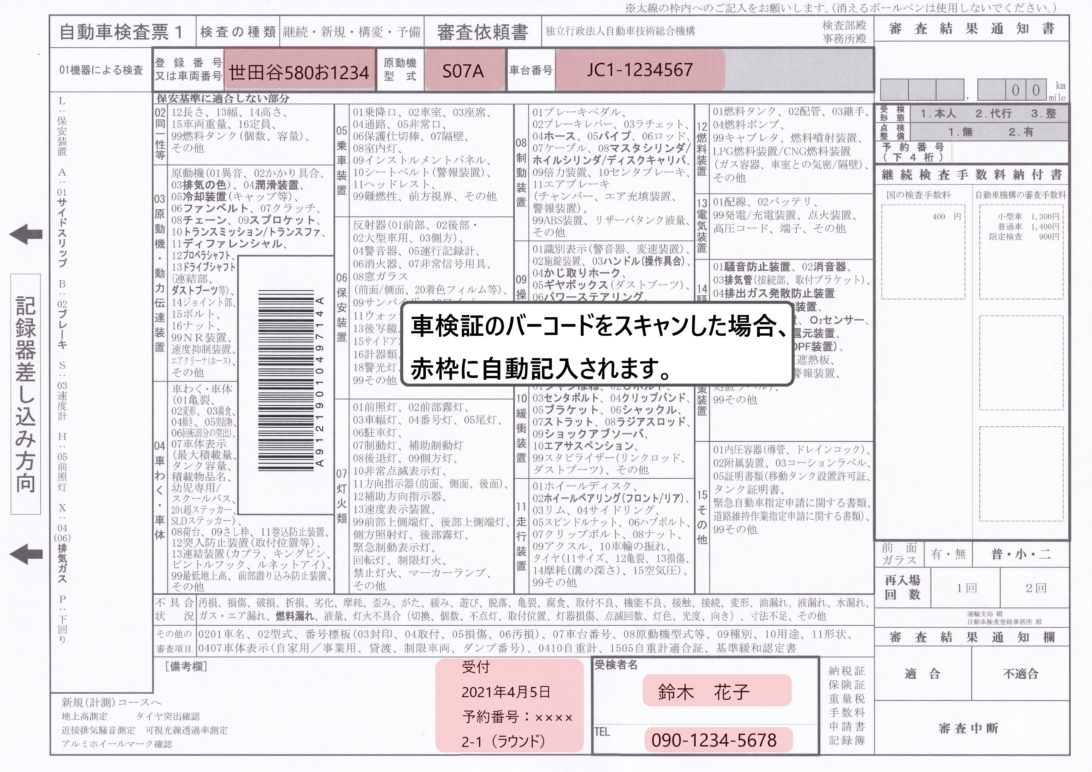

QRコードは読み取り専用で、車検時に受付事務所内で自動車検査表(1)の印字印刷するときに使われます。

手書きで記載することも出来ますが、QRコードを読み込むだけで自動記入できるためとても便利です。

備考欄には車検の予約番号も印字されるので、メモをするひと手間が省けます。

電子車検証の下にも二次元コードがあります。

ICタグとの違いですが、これはあくまで読み取り専用という点です。

ICタグの情報を閲覧するためには、スマホアプリやパソコンなどでインターネットが使える環境が必要です。

➜制度開始から最低3年間は、従来の車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」が配布されます。

一方、QR(二次元)コードは受付事務所内の読み取り機でスキャンすれば自動車検査表(1)が印字印刷されるので、効率よくユーザー車検を受検するためには便利です。

ICタグとQR(二次元)コードの特徴を比較してみると……

| ICタグ | QR(二次元)コード |

|---|---|

| 書き込みできる | 書き込みできない |

| 複数同時読み取り(箱のままで読み取れる) | 1個づつ読み取り |

| 汚れに強い | 汚れ・破損に弱い |

| 透過性あり(遠隔で読み取り可能) | 透過性無し(近くで読み取る) |

| コストが高い(書き換え可能で使いまわしできる) | コストが安い(書き換えは不可) |

ICタグのほうが利便性が高いので、コストが低下すれば生活の中でも目にする機会が増えてきます。

「非接触」で作業を行える機会が重視される現代では、業務の効率化において今後ますますICタグが活躍しそうです。

これまでのおさらいを簡単にしておきます。

- 電子車検証の変更点

- サイズはA6サイズ相当に小さくなります

- 電子車検証のA.基本情報「券面記載事項」には、主にクルマの情報が記載されます

- ICタグ内にはすべての情報が記載され、個人情報はここで確認します

- ICタグ内の情報を見るには「車検証閲覧アプリ」を利用します

- ICタグは「読み取り」と「書き込み」ができ、QRコードは「読み取り専用」です

電子車検証の変更点、だいたいわかりましたか?

1-2.車検証が新たに発行されるのはどんな時?

電子車検証が「発行されるのはいつか?」という内容について説明していきます。

2023年1月4日以降に行う新規登録や継続検査による最初の車検時に、電子車検証が発行されます。

例えば12月が車検の場合、車検がくるまでの間は紙の車検証のままです。

「早めに電子車検証に変更したい!」という人もいるかもしれませんが、時期が来るまで待つことになります。

逆に従来の紙の車検証のまま使用したいと希望しても、受け付けられません。

①新規登録

新規登録は、新しく登録して車検証をつくることです。

新車購入した時だけでなく中古車を購入した時も、新規登録または中古新規登録します。

また、長期間クルマに乗らない等の理由で一時的に登録を抹消している(一時抹消)場合、再登録=中古新規登録を行います。

2023年1月4日以降に新規登録した場合は、すべて電子車検証が発行されることになります。

②継続検査

自動車検査証の有効期間満了後も引き続きクルマを使用する場合、それより前に継続検査を行います。

新規登録後のはじめの車検は3年後で、その後は2年毎に継続して車検を行います。

2023年1月4日以降のはじめての継続検査で電子車検証が発行されたら、その次からはICタグ内の情報を書き換えること(更新)になります。

先程説明したように、途中で一時抹消の手続きをして再登録すれば中古新規登録するので、新しい電子車検証が発行されます。

廃車するまで継続検査を続けるのであれば、同じ電子車検証を使い続けることになります。

1-3.軽自動車は2024年1月スタートへ

軽自動車においては国土交通省の管轄ではないため、今回の電子車検証が行われるのは1年後となりそうです。

2024年1月から、軽自動車の自動車検査証を電子化することになっています。

軽自動車検査協会

ユーザー車検で変わること

2-1.検査手数料の値上げ

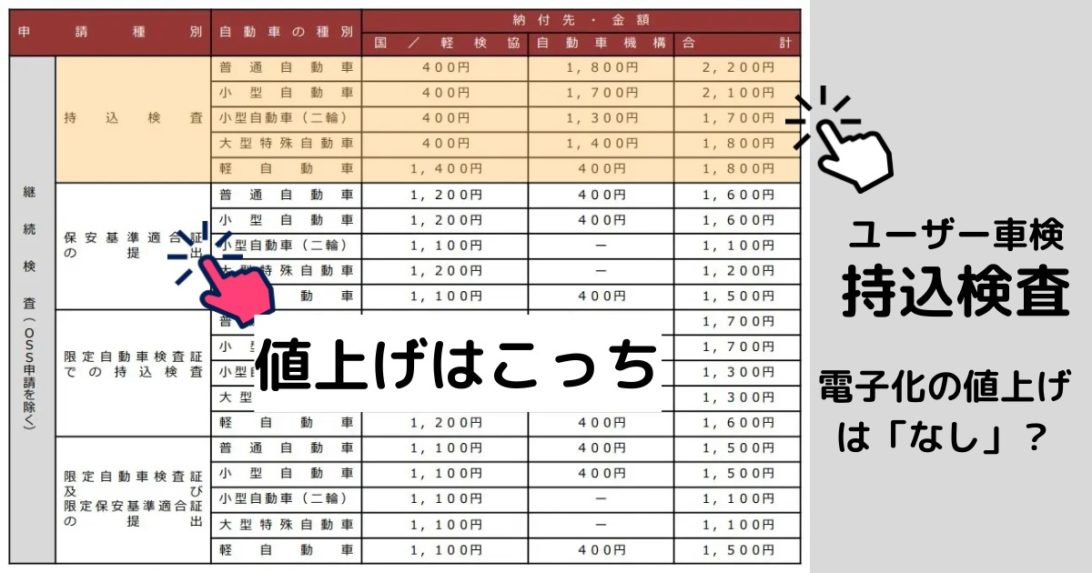

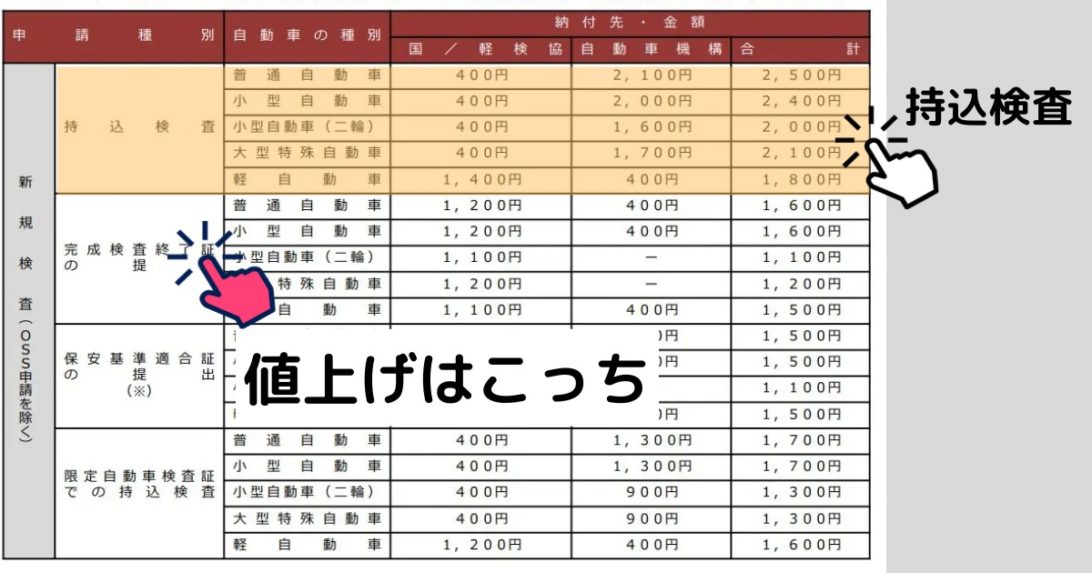

電子車検証の導入に伴ってICタグなどの経費が必要となるため、車検の検査手数料の値上げを行うとされています。

ユーザー車検を行う人は、法定費用のうち検査手数料は以下の金額が必要です。

| 検査手数料 | 2021年9月末まで | (現在)2021年10月1日~ | 2023年1月4日~ |

|---|---|---|---|

| 普通車 | 1800円 | 2200円 | - |

| 小型車 | 1700円 | 2100円 | - |

| 軽自動車 | 1400円 | 1800円 | - |

これは、運輸(支)局や軽自動車検査協会に直接クルマを持ち込んで検査する場合の手数料です。

2021年10月1日より、技術情報管理手数料400円の値上げとなりました。

【手数料変更】2021年10月より

自動車メーカーが提供する故障診断に必要な情報管理、全国の検査場(車検場)や整備工場が利用する情報システムを運用していくための費用として、1台につき400円追加となりました。

技術情報管理手数料が値上げされたばかりなのに、電子車検証の導入に伴って更に値上げするというのは違和感があります。

私は「また値上げ?」と思ってしまいました。

まだ決定していないためはっきりしたことは言えませんが、ユーザー車検の持ち込み検査をする人は値上げされないようです。

今のところ分かっているのは、継続検査で保安基準適合証の提出がある登録車・軽自動車の窓口申請・電子申請が値上げとなります。

そして、新規検査で完成検査終了証の提出がある登録車・軽自動車の窓口申請・電子申請が値上げとなります。

ユーザー車検を受ける場合は、電子化に伴う値上げとは関係ないようです。

安心しました。

電子化することで業務の効率化を行うのであれば、人件費の削減ができるはずです。

値上げではなく、値下げすべきと思うのですが…… なんとも腑に落ちません。

クルマ関係の税金は高いうえに値上げまですると、クルマ離れも加速してしまいますよね……

2-2.待ち時間の短縮

いつものユーザー車検は、検査を終えると窓口で必要書類を提出して最後にこの車検証を受け取ります。

その間の待ち時間が、いつも長く感じます。

国土交通省によると、電子車検証に変わることによって申請者の負担軽減と業務の効率化を実現するということなので……

検査が終わった後は、窓口での手続きがスムーズに行われると期待できそうです。

体験してみないと何とも言えませんので、その後報告したいと思います。

2-3.有効期限の満了日のおしらせ

電子車検証はクルマに関する情報が紙面に記載されますが、電子化によって個人情報はICタグの中に書き込まれます。

その中に車検の『有効期間の満了する日』という一番確認する項目がありますが、これが簡単に見れなくなります。

- 有効期間の満了する日

- ➜記載されている期日までは公道を運転ができますが、これを過ぎると私有地以外で走行できなくなります。

次回の車検って、いつまでにすればよかったのかのかな?

紙の車検証ならすぐに確認できますが、電子車検証になるとICタグの中を閲覧する手間が増えてしまいます。

車検は2年に一度なので、忘れた頃にやってきますよね。

ディーラーや業者に依頼する場合はお知らせの手紙やメールが届きますが、自己管理している人はスマホのカレンダーなどに登録して記録しておかないと……

面倒になると思いましたが、お知らせ通知機能を使えば何とかなりそうです。

「車検証有効期限お知らせサービス」という通知サービスがあります。

期限切れ60日前・30日前と事後通知1日後の3回にわたって、スマホの車検証閲覧アプリに通知が届きます。

予め車検証閲覧アプリに登録することにより、有効期限が迫っている車両に対して近日中に有効期限を迎えることを通知するサービスです。

お知らせが届くように設定しておけば、車検の有効期間の満了日を忘れていても安心ですね。

スマホやパソコンを持っていない人は、やはり自己管理が必要です。

2-4.キャッシュレス化に期待

国土交通省は、電子車検証による「デジタル化」だけでなく、「キャシュレス化」も同時に推進すると言っています。

現時点で、年に一度の軽/自動車税の支払いはキャッシュレス化に対応しています。

PayPayで支払いをしていますが、忘れずにすぐ決済ができて記録も残るのでやはり便利ですね。

ユーザー車検で法定費用の自動車重量税や検査手数料の支払いは、現金で印紙を購入する方法しかありませんでした。

そして、2022年11月に「キャッシュレス法」が施行されます。

税金の支払い方法を、クレジットカードや電子マネーなど幅広く使えるようにしていく内容になっています。

また、同じ法定費用なのに別々の窓口で支払うという無駄な手間をなくし、支払いを一元化することになります。

2022年の今まで現金支払いのみで、クレジットカードで支払いも出来ないなんて、時代遅れだと呆れてしまいます。

ようやくか……と言った感じですが、今後のキャッシュレス化に期待したいです。

電子IC情報を閲覧する方法

ICタグの中を見たい場合は、スマホかパソコンが必要になります。

どちらも持ち合わせていないという人は、どうすればいいの?と思うかもしれませんね。

特設サイトのよくある質問の中に、次のQ&Aがありました。

Q. スマホやPCを持っていませんが、ICタグの情報をどのように確認すればいいですか。

A. 制度開始から最低3年間は従来の車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」をお渡しするのでそちらをご確認ください。

「自動車検査証記録事項」は従来の車検証と同じ内容がかかれているので、最低3年間は大丈夫ですね。

その後は、スマホやPCを使えるようにするなど時代の流れに沿って対応できるように準備が必要です。

- 車検証閲覧アプリで出来ること

- 車検証情報の確認

- 車検証情報ファイルの出力(PDF等)

- 車検証情報以外の情報(リコール情報等)の確認

3-1.車検証閲覧アプリ

車検証閲覧アプリを利用するための条件としては、次の概要を参照してください。

【 閲覧アプリ概要 】

| 利用開始時期 | 2023年1月 |

| サービス時間 | 24時間365日 ※メンテンナンス時を除く |

| 利用可能者 | 車検証原本を所持する者又は提示を受けられる者 |

| 動作環境 | パソコン:Windows 10 バージョン21H1,21H2 Windows 11 バージョン21H2 スマートフォン:iOS 14,15、Android 9,10,11,12 |

必要なものは、スマホまたはパソコンと電子車検証です。

電子車検証と右下に記載されているセキュリティーコードがあれば閲覧できるので、所有者や依頼人の利用が可能です。

①券面に記載のセキュリティコードを入力し、②ICタグを読み取ります

車検証閲覧アプリは準備が整い次第公開するようなのですが、利用開始の2023年1月以降にはダウンロードできるはずです。

3-2.ICカードリーダー

パソコンで閲覧する場合は、別途ICカードリーダーを準備する必要があります。

マイナンバーカードを使用するときや確定申告でe-Taxを使っている方は、ICカードリーダーを持っている人も多いと思います。

ご使用の機器の品番を、確認してみてください。

動作確認済みの機器はコチラ

ちなみに、私はSONYのRC-S330を持っていますが、動作確認済みの機器一覧には載っていませんでした。

機器一覧に記載されていないものでも使えるのかは、まだわかりません。

マイナンバーカードのログインやe-Taxでは、国が指定した機器なので今でも使えています。

車検証閲覧アプリで使えるかは、今のところ不確定ですが……。

アプリが使えるようになったら、試して報告したいと思います。

車検証閲覧アプリの使い方は、コチラの動画で確認できます。

動画で確認できますよ!

まとめ

新しく電子化される電子車検証について、解説してきました。

ユーザー車検をする人にとって電子車検証に変わるメリットは、窓口の事務処理の迅速化に期待できる点です。

人口の多い地域では車検場の混雑で待ち時間が長いので、これが解消されると助かります。

電子車検証は常にクルマの中に保管しているため、ICタグが劣化しない工夫が必要です。

折り曲げたり衝撃を与えない、防水・防熱などの環境にも留意して保管しておくのがいいと思います。

国土交通省はデジタル化に加えキャッシュレス化も同時に推進していくので、今後はもっと支払いの選択肢が増えてきます。

かんたんにまとめると…

- ユーザー車検で変わること

- 車検時に、混雑しがちな窓口事務処理の迅速化が期待されます

- クルマの税金の支払いが、現金のみからキャッシュレス化へ変わります

車検指定工場の業者は指定工場内で車検を行うことは出来ても、車検証を作成するために運輸(支)局まで往復していました。

ICタグ内の書き換えが工場内でできるようになるので、運輸(支)局に足を運ぶ必要がなくなるメリットは大きいです。

個人ユーザーにとっては、ユーザー車検で手を挙げて喜ぶほどの特別なメリットと言える変化はありません。

窓口の待ち時間の短縮ができるとしても、数分程度でしょうか……

クルマの車検を受けるための法定費用は、①重量税②自賠責保険③検査手数料の3つあります。

国土交通省によると①重量税と③検査手数料については、一括決済ができるように推進すると明言しています。

ちなみに、②自賠責保険は加入義務がありますが、これは保険会社との契約です。

すべての法定費用(①②③)の一元化ではない点は、注意が必要です。

こういうところが面倒だなと感じるところなので、今後もっと利便性の向上を期待したいです。

ですが、時代の変化による国のデジタル化やキャッシュレス化で、更にユーザー車検がやりやすくなればいいなと思います。

ユーザー車検はやり方さえわかれば誰でも出来ますし、クルマを維持する負担も軽くなります。

➜【2023年】13年超の車をユーザー車検する|今年から電子車検証に!

ユーザー車検の受検方法について、詳しく解説した記事がありますので参考にしてください。

あなたもぜひ、チャレンジしてみてください。

今回は、以上となります。

新しい制度が開始されたら、追記していきます。